« Jardins d’Asie » - Exposition au musée Guimet jusqu’au 22 septembre

L’art du jardin en Asie procède d’une création spectaculaire et idéalisée de la nature. Près de quatre-vingt dix œuvres issues des collections du musée (photographies, textiles, céramiques, miniatures, textiles) permettent de distinguer par typologies les jardins minéraux des temples zen de Kyoto, de ceux inspirés de la culture confucéenne et lettrée de Suzhou en Chine ou encore ceux de l’Inde moghole à Lahore (actuel Pakistan). Ravissement esthétique et approche comparée offrent au visiteur une plongée dans l’imaginaire des jardins pour comprendre les cultures du continent asiatique d’une manière originale.

Jarre à décor de personnages dans un jardin

On apprendra que dans l’imaginaire collectif des peuples musulmans, l’oasis est associée au jardin d’Eden, laquelle demeure synonyme de fertilité, d’ombre et de fraîcheur. Ce havre de paix est associé au harem (terme arabe désignant le « gynécée »), lieu d’une féminité quasi inaccessible, et des sexualités illicites qu’exalte le poète Abu Nuwas (754-814). Un contraste qu’offrent ces archipels de verdure, entourés de leur désert mâle et hostile. Au reste, le mot djamma, qui signifie à la fois oasis, paradis ou jardin en arabe, est utilisé plus de deux cent fois dans le Coran. Il y est mentionné également un peu plus d’une centaine de versets consacrés à la notion de « paradis » (du persan pardêz). Usant d’une métaphore, le théologien persan Fakhroddîn Râzî (1149-1209) ne désignait-il pas le monde comme « un jardin et son jardinier, l’Etat » ? En Chine en revanche, le jardin fait beaucoup moins l’objet d’une interprétation métaphysique. Il n’en est pas moins une allégorie de l’univers. Un monde en petit où éléments minéraux et végétaux, traversés d’énergies, s’accordent avec subtilité. Le lettré tâchera de s’y conformer. Il est à la recherche d’un accommodement esthétique permanent. Cette quête l’aidera à « améliorer ses connaissances » (en chinois xue), à déployer son « humanité » (ren). En somme, à devenir un homme. La visite des jardins du pays de Wu (arrière-pays de Shanghai) comme le rapporte cette exposition, permet de mieux saisir les mentalités chinoises de l’âge classique. Ce sont des espaces clos, comme le sont les jardins musulmans ou ceux des temples bouddhistes au Japon. Des lieux de méditation qui incitent à la vie contemplative, et loin du tumulte du monde…

Jardins d’Asie – Exposition

6, place d’Iéna

75116 Paris

Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h sauf le mardi

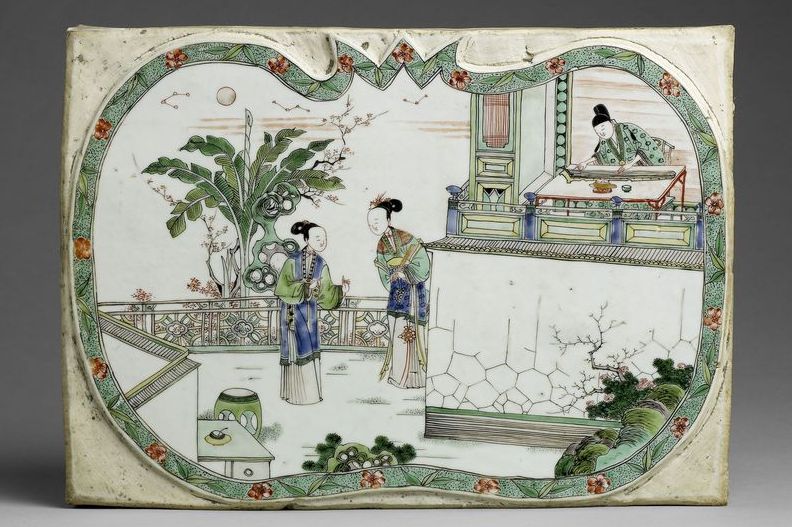

Photo du haut : Brique à décor

de femmes dans un jardin, scène tirée du Roman du pavillon de l’Ouest (Xixiang ji) ; encadrement en forme de grenade

Chine, fours de Jingdezhen

Début du 18e siècle,

dynastie Qing (1644-1911), règne de Kangxi (1662-1722)

Porcelaine à décor d’émaux sur couverte

(« famille verte »)

Donation Ernest Grandidier, 1894, G 5197

© RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris) / Thierry

Ollivier

Commentaires