« Hommage au peintre chinois T’ang Haywen » – Musée Guimet, Paris (du 6 mars au 17 juin 2024)

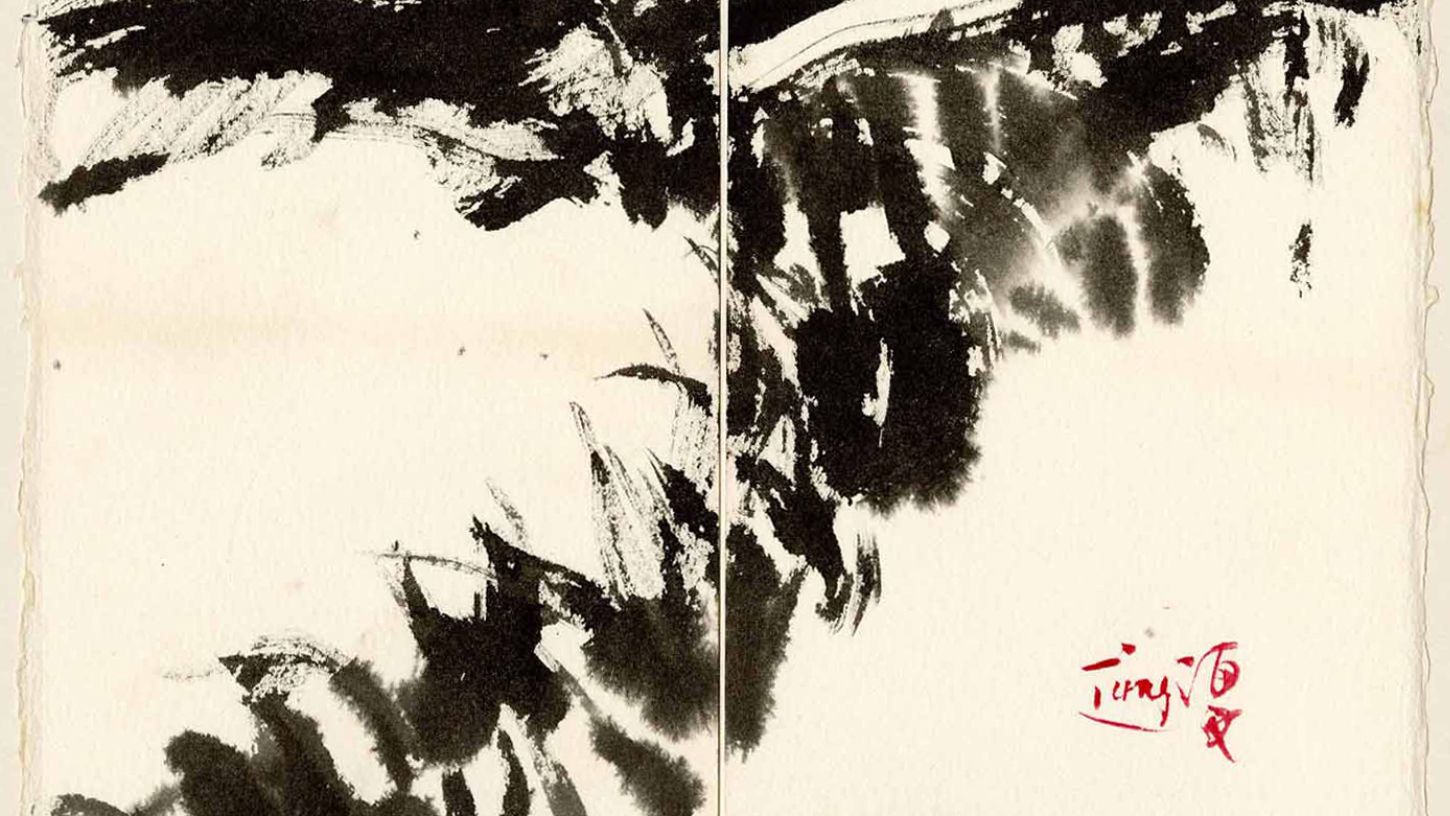

Si T’ang Haywen est longtemps resté dans l’ombre, on le redécouvre aujourd’hui pour la dextérité de son geste, sa maîtrise du lavis, sa connaissance des classiques chinois, alliée à une très grande sensibilité. T’ang appartient à la seconde génération d’artistes chinois qui partirent pour la France après la seconde guerre mondiale, mais contrairement à ses contemporains Chu Teh-Chun et Zao Wou-Ki qui avaient suivi les cours de l’académie de Hangzhou, T’ang n’avait pas reçu d’éducation artistique formelle. C’est l’enseignement de la calligraphie et des principes du taoïsme par son grand-père qui ont façonné son développement intellectuel et ses perspectives.

Né en 1927, à Xiamen (l’ancienne Amoy) dans la province du Fujian en Chine, c’est à l’âge de 10 ans qu’il déménage au Vietnam avec sa famille et s’installe, à Cholon le quartier chinois de Saigon (actuellement Hô Chi Minh Ville). Alors que le Vietnam est une colonie française, il y apprend la langue de Molière avant d’embarquer pour la France. Nous sommes en 1948. Il abandonne vite les études de médecine que lui imposait le milieu familial pour suivre des cours de dessin à l’académie de la Grande Chaumière et passe du temps dans les musées à étudier les œuvres des maîtres occidentaux tels que Gauguin, Cézanne et Matisse. Dans ses premières œuvres il explore une variété de thèmes : paysages de Paris, intérieurs, portraits, autoportraits et natures mortes révélant déjà un esprit chinois.

Sa fascination pour Shitao, grand maître de l’époque des Ming, et son amour des voyages l’entrainent sur un chemin de vie bien différent de celui des autres peintres chinois installés à Paris. En 1958 il écrit à son frère : « J’ai trouvé ma vocation dans la peinture… je ne pensais pas que cela puisse plaire à nos parents… c’est une affaire très grave, ou il ne peut être question, honnêtement, de chercher la réussite pour elle-même… La réussite doit, pour être véritable, être tout à fait sincère. Une fois qu’un peintre s’est trouvé, alors il peut travailler pour les autres, il le doit, mais il ne peut pas le faire avant... Je ne pourrai ni ne veux abandonner cette vocation ». Dont acte : sa peinture demeurera un dialogue permanent avec les grands classiques de son pays d’origine comme ceux de la peinture moderne française. Il est le premier artiste chinois à recourir, en 1973, au cinéma pour restituer et porter à l’écran son processus de création dans « T'ang Boogie », une œuvre expérimentale conçue pour explorer en profondeur la nature et le subconscient. En 1991, il s’éteint, terrassé par le SIDA.

S’y rendre :

Musée Guimet

6 place d’Iéna

75116 Paris

Ouvert tous les jours sauf le mardi

Commentaires