« J'ai voulu explorer le champ de tous les possibles en animation » - Yang Chenghua, réalisatrice de « Je me gratte »

La cinéaste chinoise impose son style excentrique et métaphysique dans son premier court métrage professionnel Je me gratte, primé récemment au PIAFF, Paris International Animation Film Festival, et sélectionné au festival FIRST de Chine.

Un personnage, deux types de musique et trois couleurs. Je me gratte nous plonge dans l'univers intime, à la fois sombre et explosif, d'une jeune femme en quête de soi, suite à une rupture amoureuse. Résolument cérébral, le film d'animation de 9 minutes brosse une série de portraits du corps féminin, déchiré par une dualité de sentiments, entre la haine de soi et le narcissisme. Une symphonie corporelle et psychologique composée par très peu d’instruments, qui n'est pourtant pas moins poignante. « La simplicité fait la force. Même dans la vie, je suis quelqu’un de très économe », reconnaît la réalisatrice Yang Chenghua que nous avons rencontrée un après-midi d’été dans un salon de thé parisien.

© Yang Chenghua/Je me gratte

Diplômée de l’Académie d’Art de Chine en 2011, elle poursuit ses études à l'École des Métiers du Cinéma d'Animation (EMCA) à Angoulême. En 2014, elle réalise Le Cancre de la série En Sortant de l'École produite par Tant Mieux Production puis son film de fin d'études de l’EMCA 3Min.33 Before the End en 2017. En résidence à Ciclic Animation de novembre 2019 à avril 2020, la trentenaire a signé Je me gratte, son troisième court métrage tiré de son expérience personnelle. Loin d’un récit classique, le film repose davantage sur une fusion délicate entre l'inconscient, le corps parlant, et un visuel à la fois éclatant et provocateur.

Si l'idée a germé en 2014, l'année où sa vie sentimentale et professionnelle a pris un tournant radical, Yang n'a pu mettre en œuvre son projet qu'à partir de 2018. Un travail de longue haleine qui n’a pas tardé à porter ses fruits. Lors de la dernière édition du PIAFF tenu début juillet à Paris, Je me gratte a remporté trois prix : Prix Coup de Cœur, Prix de la mise en scène et Prix de l'interprétation. Il a fait également partie de la sélection officielle du festival de films chinois FIRST tenu à Xining début août. Pour cette admiratrice du cinéma d’auteur, c’est un double honneur de voir Je me gratte présenté dans deux festivals connus pour leur côté expérimental. Pour elle, « l’expérimental n’est pas l’incompréhensible. Au contraire, c’est d’être fidèle à nous-même et d’oser défier nos propres limites créatrices. » Comme en témoigne le succès de son film, une expérimentation mentale et artistique qui a su trouver un écho aussi bien en France qu'en Chine.

Je me gratte est un court métrage d'inspiration autobiographique. Quel en est le déclic ?

Tout a commencé vers la fin 2014. Fraîchement diplômée de l'EMCA, je venais de terminer mon premier film d’animation Le Cancre, un des 13 court-métrages choisis par la collection En Sortant de l'École. Cette même collection a reçu le Cristal pour une production TV au Festival international du film d’animation d’Annecy. De plus, j’étais la seule réalisatrice chinoise dans ce bataillon d’aspirants animateurs. Fière comme un paon, je pensais être à l’apogée de ma carrière d'artiste. Le monde était à moi. Mais tout a basculé suite à une rupture amoureuse. Les ennuis s'enchaînaient curieusement. Je peinais à trouver du travail et un logement en France, et mes meilleurs amis en Chine s'éloignaient de moi. Dans une impasse totale, j’avais envie d’exprimer cette douleur et cette dépression à travers une œuvre pour m’en sortir. Un jour, je me suis rendue compte que je me mordais souvent les doigts ou que je les portais à ma bouche. Une nouvelle habitude qui en disait long sur mon état d’esprit de cette époque. Cela m’a fait réfléchir sur le rapport subtil entre le langage corporel et nos émotions personnelles, qui constitue le fil d’ariane du film.

Le titre en chinois de Je me gratte est Ziwu, qui pourrait se traduire littéralement par « La haine de soi ».

Il s'agit d'un jeu de mots propre au chinois. Les deux sinogrammes de ziwu 自恶, ressemblent beaucoup à ceux de zilian, 自恋, le narcissisme. En effet, les frontières entre les deux connaissances de soi sont ténues : la haine de soi n'est-elle pas une sorte de narcissisme ? Tu te détestes, parce que tu es peut-être trop narcissique ou que t’as tellement envie de t’aimer. Ces deux sentiments, à la fois opposés et proches l’un de l’autre, alternent dans le film à travers différents mouvements corporels.

© Yang Chenghua/Je me gratte

Que signifie le groupe de bébés mêlant folie et bonhomie, très présent tout au long du film ?

Ces bébés représentent les multiples facettes de l'héroïne, qui se différencient les unes des autres mais cohabitent d’une façon harmonieuse. On est à la foi unique et multiple. Au début, habitées par la folie, ces petites filles ne cessent de montrer leur supériorité dans une agitation et une agressivité totale. C’est effrayant et étouffant. Mais l’image inoffensive des enfants peut aider à adoucir cette atmosphère déjà très lourde. En même temps, on peut également les considérer comme les doigts de l'héroïne, incarnation d’un optimisme et d’une force tranquille. Vers la fin du film, elle finit par se réconcilier avec elle-même en se touchant avec ses mains.

Pourquoi avez-vous choisi la technique du cellulo pour réaliser ce film ?

C’est une ancienne technique d’animation, très largement abandonnée depuis la fin du XXe siècle avec l’arrivée des outils informatiques. Le concept est simple : peindre directement sur les cellulos (feuilles de plastique transparent), les superposer pour créer des scènes complexes et les reproduire sur pellicule pour animer un film. J’ai découvert cette technique dans le studio Folimage, une des seules sociétés françaises de production de films d'animation qui possède encore ce genre d'équipements. Impressionnée, j'ai voulu explorer le champ de tous les possibles en animation. L’avantage de cette technique réside dans le fait qu’on peut se concentrer sur les images en elles-même sans se soucier des effets spéciaux lors de la post-production. De plus, avec la technique du cellulo, je peux garder un rouge fluorescent, une couleur très présente dans le film. Un brin nostalgique, cette technique a permis de donner à mon œuvre un style assez unique.

Comment est née la collaboration avec le compositeur japonais Oorutaichi ?

C’est un compositeur de musique de films que j’admire beaucoup. Il a notamment collaboré avec le réalisateur de films d’animation japonais Masaaki Yuasa, connu pour Mind Game. Audacieux et créatif, Oorutaichi ose tout, n’ayant pas peur de choquer le grand public lors de ses expérimentations musicales. J’ai tenté ma chance en lui envoyant un mail pour lui expliquer mon projet. À ma grande surprise, il l’a accepté d’emblée, sans rechigner. Puis nous avons obtenu la subvention destinée à la création de musique de la part du CNC avant de concrétiser notre collaboration.

Diriez-vous que la musique joue également un rôle important dans le film ?

Oui, pour créer une atmosphère propre au film, j’ai choisi deux types d’instruments : le guqin, ou la cithare chinoise, et la musique électronique. Le guqin, un des plus anciens instruments musicaux chinois, se distingue par la pureté et l'intensité de ses tons peu nombreux. Considérées comme calmes et paisibles, les notes émises par les cordes du guqin peuvent également produire des mélodies véhémentes et puissantes. Ce style simpliste me convient aussi bien dans la création artistique que dans la philosophie de vie. J’ai envoyé des clips de musique à Oorutaichi pour qu’il s’en inspire. Quant à la musique électronique, je l’ai encouragé à creuser son propre style qui distille souvent une dose d’inquiétude dans un mélange d'exaltation et d'extravagance. Sa musique me rappelle souvent l’agitation d’un enfant, à la fois destructrice et innocente. La dissonance qui se dégage de sa musique résonne avec certains sentiments malsains, comme la haine de soi, dans le film.

Comment définiriez-vous votre film, une création chinoise ou française ?

Film chinois ou français, peu importe. Je ne me pose pas ce genre de question. Je dirais que c’est une création expérimentale. Je l’ai faite pour explorer mes limites créatrices. Le point de départ, ce n’est que d’exprimer ce que je ressens. Néanmoins, en tant qu’artiste asiatique, j’adhère malgré moi à une esthétique à l’orientale. Déjà le compositeur est un Japonais. Dans notre philosophie, comme en témoigne la peinture chinoise, on utilise le vide pour donner une impression de transparence pour évoquer des idées métaphysiques, tandis qu'en Occident, les artistes choisissent souvent des approches narratives plus directes, structurelles et efficaces.

© Yang Chenghua/Je me gratte

L'animation française tient une place incontournable sur la scène internationale. De quelle manière se distingue-t-elle de l'animation japonaise ou américaine ?

Quand j'étais en Chine, j’avais vu pas mal de films d'animation français, notamment Les triplettes de Belleville ou L'Illusionniste. Moins théâtrales, les films d’animation français marquent de leur influence par une approche artisanale, chère à l’animation traditionnelle et un jeu narratif très naturel. Ces œuvres distillent souvent une certaine mélancolie au lieu de chercher l’excès ou le feel good. Le mouvement de la Nouvelle Vague a sans doute fortement influencé les animateurs français, qui mettent en avant la force expressive et l'élan littéraire afin de trouver une certaine poésie dans leurs créations. De ma propre expérience concernant les demandes d’aides financières, je trouve que les jurys des institutions publiques font beaucoup attention à la force littéraire qui se dégage des projets. En France, on prend beaucoup de temps dans le processus de création.

Ces dernières années, on observe une montée en puissance de l’animation chinoise. Mais où en est-elle exactement ?

L'animation chinoise a connu son âge d’or dans les années 60 du siècle dernier. Le Studio d'animation de Shanghai a produit des chefs d'œuvres, assez expérimentaux dans leur approche artistique, comme Les Têtards à la recherche de leur maman ou Le Roi des singes, qui ont marqué une génération d’animateurs. Mais la révolution culturelle lancée en 1966 a donné un coup d'arrêt à cette industrie florissante et dynamique. Dans les années 80 et 90 ont émergé de très beaux animés comme Rubik's Cube Building ou Monsieur Nanguo. Mais cela n'a rien à voir avec les animés japonais réalisés à la même époque, tels que Ghost in the Shell ou Akira. La Chine a fini par importer massivement des animés japonais. Un coup dur pour l'industrie locale. Ces dernières années, nombreux sont des animateurs chinois formés à l’étranger qui sont revenus au pays en apportant du renouveau dans l’animation chinoise contemporaine en quête d’identité.

Vous réalisez également des bandes dessinées et travaillez comme graphiste et illustratrice. Vous avez cofondé à Paris avec votre compagnon le magazine BD Papayep. Pourquoi cette démarche et quel est votre public cible ?

C'est un magazine indépendant diffusé dans les librairies indépendantes à travers la Chine. Nous avons déjà réalisé 8 numéros depuis l'été 2017. En tant que couple chinois expatrié en France, nous avons voulu documenter, à travers nos dessins, des anecdotes ou des idées loufoques qui marquent notre quotidien à la croisée des cultures sino-françaises. Nous travaillons à distance avec une imprimerie basée à Shanghai. La plupart de nos lecteurs sont des étudiants universitaires qui ont découvert notre magazine grâce au bouche-à-oreille.

Les couvertures du magazine Papayep dessinées par Yang Chenghua © Yang Chenghua

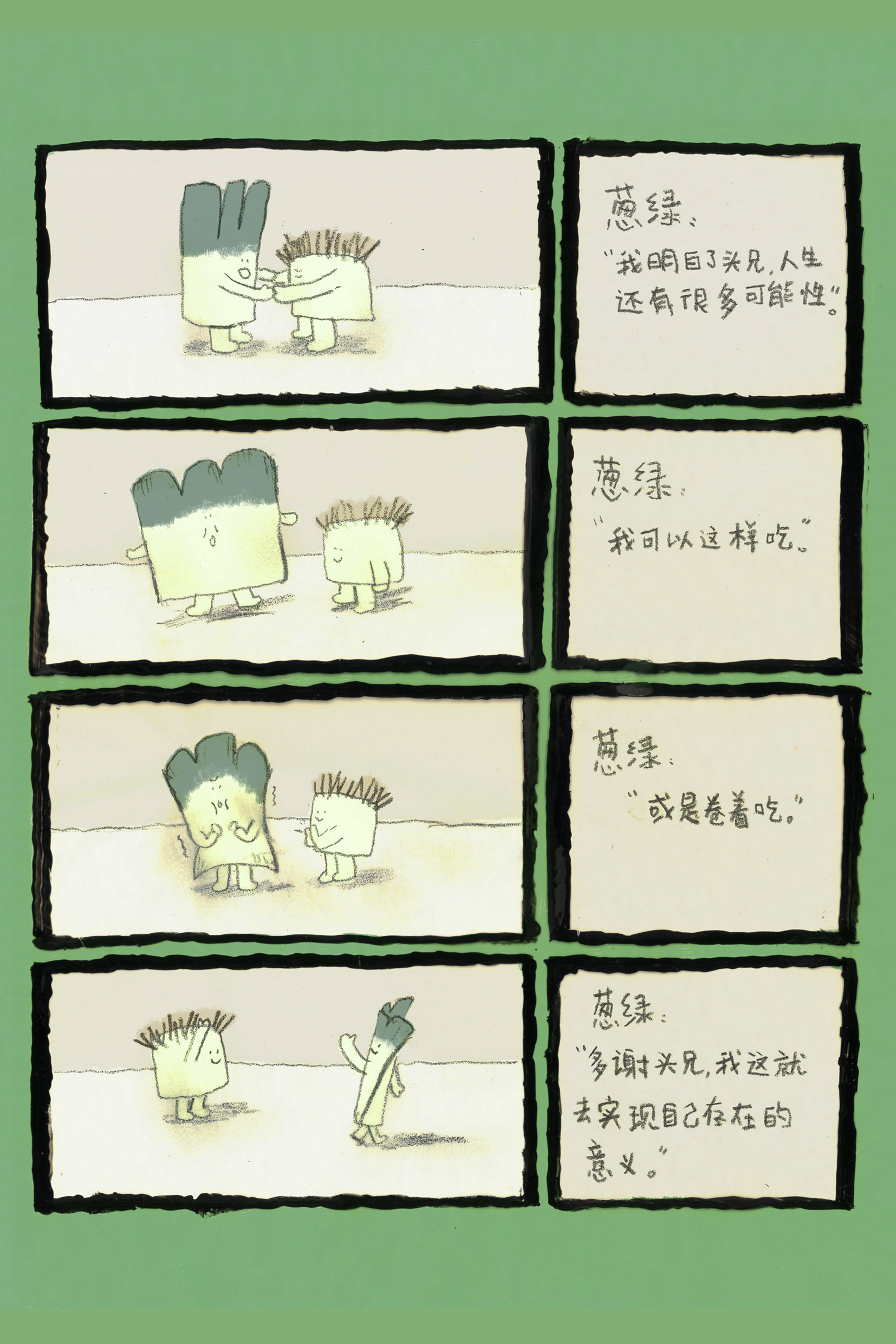

Le dessin Les ennuis d'un poireau publié dans Papayep © Yang Chenghua

Quels sont les cinéastes qui vous inspirent le plus ?

À part des réalisateurs de films d’animation japonais comme Isao Takahata ou Masaaki Yuasa, ce sont les réalisateurs français qui m'ont beaucoup marqué. À commencer par Michel Gondry, réalisateur, musicien et auteur de bandes dessinées. Plein d'imagination, il se distingue par sa liberté expérimentale. Il en va de même pour Leos Carax qui m’a fait redécouvrir la Nouvelle Vague. Son objectif n’est pas de raconter une histoire parfaite, mais d’explorer tous les possibles au niveau du langage ou de l’esthétique cinématographique, au risque de déranger le grand public. Et enfin il y a aussi Quentin Dupieux, un réalisateur qui essaie toujours de sortir des sentiers battus en défiant son ancien modèle créateur.

Je me gratte 自恶

Durée : 9 minutes

Année de production : 2020

Réalisatrice : Yang Chenghua (杨成桦)

Production : Lardux Films

Langue : français

A lire aussi:

- « Soulmate Adventure », plongée animée dans le monde des arts martiaux avec un duo féminin 1628687742328

- [Animation] « Scumbag System », l’hilarante épopée d’un trolleur 1613389285449

- [Animation] « Heaven official’s blessing », la fabuleuse odyssée d’un dieu taoïste 1610121094187

- La Chine s’anime avec la série à succès « White Cat Legend » 1599649278000

- Big Fish & Begonia : la spiritualité amoureuse 1496414408000

Commentaires