Séniors chinois de Belleville : apprendre le français à 65 ans ?

En tant que personnes âgées et surtout dû à la barrière de la langue, ils ont besoin de plus d’accompagnement social, surtout dans leurs démarches médicales ou administratives. Toutefois dans leur nouvelle vie de retraité, certains d’entre eux se mettent également en apprentissage de la langue, tenteraient de tisser de nouveaux liens sociaux et redécouvrent, malgré eux, leur pays d’adoption.

« Èf - ə - t- ə… fête. Ah mais je connais ce mot français », murmure en mandarin Mme Ren, qui peine à prononcer l’alphabet latin, dans un cours de français, niveau débutant, à Paris.

Âgée de 65 ans, cette originaire de Wenzhou de Chine, à l’allure soignée et coquette, n’a jamais appris la langue de Molière, ne connaît pas vraiment le mot « fête », mais l’a souvent entendu parler durant ses trente dernières années de séjour en France. Pour elle, la « fête » est liée au travail, ou plutôt au non-travail, parce que « la fête, c’est un jour où on ne travaille pas en France ».

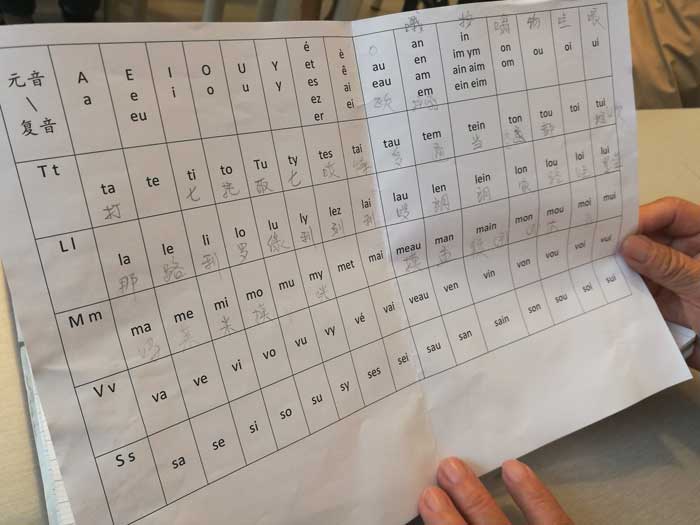

Ce vendredi 27 septembre, dans les locaux de l’association Chinois de France - Français de Chine (CFFC), située dans le quartier de Belleville, 10 sexagénaires dont 7 femmes et 3 hommes, tous d’origine chinoise, devant leur table d’écolier et stylo à la main, prononcent et répètent des lettres latines, écrites au tableau noir par le jeune professeur sinophone Boris Schwartz. Concentrée et un peu stressée, Mme Ren se plaint parfois du rythme accéléré, tout en s’interrogeant sur la prononciation de certaines lettres, telle la différence phonétique entre « v » et « w », ce qui n’existe pas dans la langue chinoise.

Une élève sénior chinoise annote la prononciation des lettres avec des caractères chinois pour mieux les mémoriser @ HU Wenyan

Depuis quatre ans, l’association CFFC propose des cours de français, trois fois par semaine, dédiés spécialement aux séniors, avec un professeur français parlant chinois. Initiative assez rare à Paris. Selon la coordinatrice médiatrice Suk Yi Wan, durant ces dernières années, les séniors chinois prennent de plus en plus de place dans les activités et les services proposés par l’association créée en 1997, qui favorise l’intégration des populations migrantes notamment chinoise en France.

L’ambition d’être plus autonomes

« Avant, je travaillais plus de dix heures par jour, je n’avais pas le temps pour apprendre le français », explique M. Lin, mari de Mme Ren. Mais pour Mme Ji, 66 ans, originaire elle aussi de la province du Zhejiang, il s’agit avant tout d’être plus autonome dans la vie quotidienne. « Il n’est pas pratique de faire appel tout le temps aux enfants ou quelqu’un d’autre. Si je comprenais mieux le français, la vie serait beaucoup plus simple. » Dans la réalité, cela lui coûterait entre 20 et 30 euros si elle demandait à un de ses compatriotes bilingues de l’accompagner dans des rendez-vous administratifs.

Apprendre le français pour ne pas être un fardeau pour leurs enfants. C’est l’une des motivations qui revient le plus souvent dans les conversations, car dans ces familles migrantes, la réalité transnationale marque profondément les relations intergénérationnelles. « Peu présents pour accompagner la vie scolaire ou quotidienne de leurs enfants, ils passaient leur journée à travailler. Donc (par rapport à une famille chinoise en Chine) il arrive quelquefois que leurs enfants manquent de communication ou de compréhensions vis-à-vis d’eux », note Suk Yi Wan de l’association, qui explique qu’il s’agit d’une population venant de loin qui s’est beaucoup sacrifiée pour en arriver là. Le fossé intergénérationnel risque d’être béant, d’autant qu’ils mènent des styles de vie différents, marqués par les deux visions du monde entre les sociétés chinoise et française.

Pourtant, Boris Schwartz reste dubitatif à l’égard de l’« ambition » de ses élèves qui révisent rarement après les cours. « Depuis 4 ans, les plus anciens ne sont plus là, observe ce médiateur interculturel, c’est avant tout un cours de paires, qui leur apporte sans doute d'autres choses. » Pour lui, s’ils sont sincères dans leur démarche de l’apprentissage de la langue, les cours serviraient également d’un prétexte pour se retrouver parmi entre eux. Une sorte d’échappatoire pour sortir de la solitude et du train-train quotidien.

Cours de français pour les séniors dans les locaux de l’association Chinois de France-Français de Chine @ HU Wenyan

Besoin de plus d’accompagnement social

Invisibles dans l’espace public, les séniors chinois à Paris n’existent même pas sur la carte mentale de la ville. Pour cette raison, la sociologue Simeng Wang et Boris Schwartz ont mené leur propre enquête en 2016 afin de cerner les profils différents de ces séniors qui fréquentent le quartier de Belleville. Depuis, le projet sénior de l’association ne cesse de creuser son sillon. Selon cette enquête, la majorité des séniors qui fréquentent l’association sont originaires de la province du Zhejiang, notamment de la municipalité de Wenzhou. Ils forment également la principale communauté chinoise en France.

Le flux migratoire des « Wenzhous » remonte au début du XXe siècle et connaît un rebond depuis les années 1980, au moment de la réforme et de l’ouverture menées en Chine. Le parcours de Mme Ren, très loin du stéréotype « Wenzhou = riche », paraît un archétype de cette population migrante. Paysanne et illettrée avant son émigration, elle a travaillé, avec son mari, en tant que petite main dans un atelier de confection de produits en cuir à son arrivée en France. Rejoints plus tard par leurs enfants, ils sont devenus propriétaires d’un atelier à leur tour et se sont finalement convertis dans l’importation de sacs chinois en France. Durant les dix dernières années, Mme Ren était responsable des achats et faisaient de nombreux voyages entre Paris et Canton, ville dans le sud de la Chine. L’année dernière, elle a officiellement pris sa retraite.

Aujourd’hui, plus de 30 ans depuis leur arrivée en France, ces « Wenzhous », commerçants ou salariés, se retirent au fur et à mesure de la vie active. En tant que personnes âgées et surtout dû à la barrière de la langue, ils ont besoin de plus d’accompagnement social, surtout dans leurs démarches médicales ou administratives.

Quête du sens et de l’existence ?

Avec l’association, Mme Ren a réalisé beaucoup de « premières fois » dans sa vie. Par exemple, l’année dernière, avec ses camarades de cours de français, elle a visité, pour la première fois depuis son arrivée en France, le Palais Garnier de l’Opéra national de Paris. « J’allais souvent aux Galeries Lafayette mais je ne savais pas qu’il y avait un opéra à côté. Que c’est magnifique! », s’émerveille-t-elle rien qu’en évoquant sa découverte.

Travailler plus pour gagner plus, pour Mme Ren, c’est déjà du passé. Aujourd’hui, elle voudrait surtout goûter cette nouvelle liberté et prendre du plaisir, sans toutefois dépenser trop d’argent. Dans les parcs près de chez elle, elle aime faire la « danse publique », pratiquée partout en Chine, surtout par les femmes de son âge. Le reste du temps, elle surf sur son portable ou regarde la télévision.

Réaliste, elle ne cherche pas à devenir experte de la langue française, mission impossible vu son âge.

Pourquoi donc faire tant d’effort ? Demande-t-on souvent à Mme Shen pour qui apprendre le français revêt un sens particulier, elle qui n’a jamais eu l’occasion d’aller à l’école, contrainte de travailler dans l’épicerie familiale à 8 ans, et qui ne cache pas ses regrets. « Mais en cours, j’apprends toujours quelque chose du professeur, donc je reçois sans donner en échange. Peu ou prou, je m’enrichis. En plus, apprendre le français me rends très heureuse. Donc même dans le pire des cas, je ne perds rien », explique Mme Shen avec beaucoup de pragmatisme.

Photo ©Mark Hang Fung So / Unsplash

Commentaires