[La Chine et ses voisins] Le Cambodge : partenaire majeur de la Chine en Asie du sud-est

Présence d’une importante diaspora chinoise, principal pays à recevoir des aides de la Chine, partenaire militaire depuis les années 90… À l’heure où le Cambodge fait la Une des médias, il peut être opportun de s’interroger sur les liens qui unissent ce pays à la République populaire de Chine.

Le Cambodge (avec ses 16 millions d’habitants et en majorité bouddhiste) entretient une relation pluriséculaire avec la Chine. Confection, exploitation forestière, caoutchouc, minerais, pierres précieuses, agriculture, tourisme : les secteurs d’activités ne manquent pas dans cette coopération bilatérale. En dépit de l’existence d’une extrême pauvreté (30 % de la population), le pays a connu à partir de la fin des années 90 une forte croissance. Il semble avoir ainsi tourné le dos à une période noire de son histoire, celle du totalitarisme des Khmers Rouges, au pouvoir entre 1975 et 1979, et responsables de plusieurs millions de morts. Alors que la présence coloniale française n’est plus qu’un lointain souvenir, le Cambodge a renoué avec une stratégie lui permettant de maintenir son indépendance face aux appétits de ses deux puissants voisins que sont le Vietnam et la Thaïlande. Cette stratégie vise à renforcer ses liens avec la Chine pour tenir en respect toute revendication irrédentiste venant de Hanoï ou de Bangkok. Le point le plus emblématique de ces frictions demeure le temple de Preah Vihear à la frontière du Battambang à la fois disputé par les Khmers et les Thaïs. Les faits sont par ailleurs têtus : ils rappellent qu’au Moyen-Âge le Cambodge s’était taillé un empire. Ce dernier s’étendait alors sur toute une partie du sud-est asiatique jusqu’aux frontières du Yunnan, en Chine. De cette période, les Cambodgiens conservent encore à ce jour une très grande fierté. Elle continue à nourrir un puissant nationalisme khmer, conscient de son histoire, de ses atouts. Et d’entre tous, son accès à la mer qui confère au Cambodge une situation centrale, laquelle n’a pas échappé à Pékin qui voit dans son partenariat avec ce pays un moyen d’y déployer son projet consacré aux Nouvelles Routes de la soie.

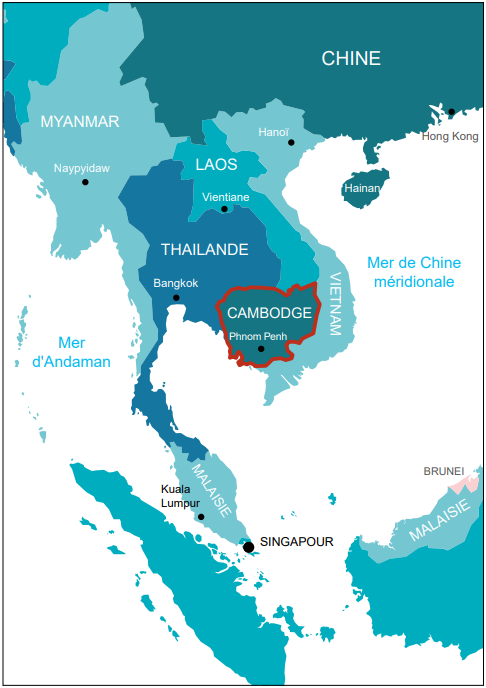

CARTE

Une histoire ancienne

Que ce soit dans les chroniques chinoises du haut Moyen Âge (VIe siècle) où l’on évoque le nom du royaume de Funan (littéralement : « le sud riche »), les bas-relief d’Angkor Thom (XIIe siècle) montrant des mercenaires chinois combattant dans les rangs de l’armée du grand roi Jayavarman VII ou à travers le témoignage de l’ambassadeur Zhou Daguan (XIIIe siècle) nous livrant de précieuses informations sur la vie et les mœurs de la cour khmère, l’histoire du Cambodge nous renvoie aussi à celle de la Chine, et à une période prestigieuse dans l’histoire de l’Asie. C’est celle qui fut marquée par la propagation et le rayonnement du bouddhisme, d’une interaction commerciale entre le Champa, plus à l’est, à l’embouchure du Mékong et Srivijaya, dans l’actuelle Indonésie. Routes des épices qu’empruntent également de grands missionnaires tel Atisa qui au XIe siècle, se rend depuis l’Inde vers cette Méditerranée asiatique à laquelle les marchands chinois – dont les jonques transportent de nombreuses céramiques – ne sont pas non plus étrangers.

Au XXe siècle, cette histoire interconnectée et globale se poursuit. Dans le contexte de la guerre froide, les bombardements américains voulus par Henry Kissinger, alors Secrétaire d’État aux Affaires étrangères, frappent la piste Ho Chi Minh et la province khmère du Ratanakiri. Chaque année un peu plus, la jeunesse cambodgienne se radicalise tandis que le prince Sihanouk, alors chef de l’État, tente de temporiser et clame son attachement à l’esprit des pays non-alignés tels qu’ils se sont exprimés aux côtés de la Chine et de son ministre Zhou Enlai lors de la conférence de Bandung (1955). Mais des intellectuels formés en France ne jurent que par le modèle communiste des ultras et s’inspirent in fine de la Révolution culturelle amorcée en Chine. Ils ont pour noms Pol Pot, Ieng Sary et Khieu Sampan, pour ne citer que les plus célèbres. En Chine comme au Cambodge, cette expérience laissera dans les deux pays des séquelles durables. Après une longue période d’occupation vietnamienne soutenue par l’Union Soviétique, le Cambodge est alors placé sous la tutelle des Nations unies et se reconstruit patiemment pour sortir enfin d’un siècle qui s’est avéré tragique.

Si l’évocation de l’établissement d’une base militaire chinoise dans la région semble inquiéter Washington, soupçonnant Pékin de vouloir ainsi se doter d’un balcon sur le golfe de Thaïlande, le développement d’infrastructures touristiques semble davantage d’actualité.

La Chine est alors aux avant-postes dans cette logique de croissance qui s’annonce dès les années quatre-vingt dix tandis que le Cambodge normalise ses relations avec ses voisins, intègre l’ASEAN (1999) et participe aux sommets de l’ASEM (Asia-Europe Meeting). Pékin est alors privilégié par Phnom Penh et son Premier ministre Hun Sen. Dès 1997, ce dernier signe avec son homologue chinois Li Peng un accord de coopération entre les deux pays portant notamment sur l’entraînement des forces de police cambodgiennes, tandis qu’à la fin de la même année, la Chine livre 116 camions militaires et 70 jeeps d’une valeur de 2,8 millions de dollars. Ce rapprochement est suivi deux ans plus tard de l’obtention auprès des autorités chinoises de 18,3 millions de dollars d’aide et un prêt, sans intérêts, de 200 millions de dollars pour financer des projets d’infrastructures, ce qui place d’emblée le Cambodge en tête de la liste des pays aidés par la Chine populaire. Les écoles chinoises connaissent alors une expansion significative – leur nombre passe de 13 en décembre 1995 à 70 en décembre 1999 – grâce à l’aide de l’ambassade qui fournit les manuels scolaires, organise des visites d’inspection académique, finance des stages de formation pour le corps professoral. Le mandarin est d’ailleurs devenu la lingua franca d’un très grand nombre de sino-khmers d’une part mais aussi d’« immigrés chinois » (xin yimin) qui depuis ce dernier quart de siècle seraient plus d’un million à s’être installés au Cambodge. Autant de relais dans un pays où l’aide chinoise n’a jamais cessé d’augmenter. Au reste, la Chine est aujourd’hui le premier pourvoyeur d’aides, d’investissements et de prêts. En 2018, elle représentait 41,3 % des investissements étrangers directs mais aussi 49 % de la dette extérieure brute du pays.

Cependant, cette dette est considérée comme supportable par Phnom Penh parce qu’elle ne représente que 21,4 % du produit intérieur brut, soit bien moins que le seuil de 40 % retenu par les institutions internationales. L’aide chinoise se manifeste tout particulièrement dans le domaine des infrastructures. La route nationale 7, allant de Kratie à la frontière laotienne ou la 8, reliant quant à elle le Cambodge au Vietnam, comptent parmi les principaux axes restaurés. L’aménagement de centrales hydroélectriques, telle que Kirirom, confiée à la société China Electric Power Technology Corporation, ou Kamchay, confiée à l’entreprise d’État Sino Hydro Corporation constituent de grandes réalisations au Cambodge où longtemps l’électricité produite presque exclusivement par des centrales thermiques très sensibles aux variations du prix du pétrole a été l’une des plus chères au monde.

Des intérêts stratégiques et économiques

Même si Kris Energy, société singapourienne, exploite le pétrole off-shore découvert au large de Sihanoukville, la China National Offshore Oil Corporation reste sur les rangs. Surtout, Pékin entend privilégier le développement des infrastructures portuaires du pays et mise sur une stratégie globale permettant de connecter la région du « Grand Mékong » au littoral khmer afin de s’assurer l’importation d’hydrocarbures du Moyen-Orient sans les faire transiter par le détroit de Malacca. Si l’évocation de l’établissement d’une base militaire chinoise dans la région revient souvent dans les conversations locales et semble inquiéter Washington qui soupçonne fort Pékin de vouloir ainsi se doter d’un balcon sur le golfe de Thaïlande, le développement d’infrastructures touristiques semble davantage d’actualité. Dara Sakor en est l’emblème le plus spectaculaire. S’étendant dans la province de Koh Kong sur 90 kilomètres, soit un cinquième de la côte cambodgienne, ce projet de 3,8 milliards de dollars comprend non seulement des hôtels, des parcours de golf et une marina, mais aussi un aéroport international ; l’ensemble ayant été aménagé grâce à des investissements chinois. Même si le nombre de touristes étrangers a chuté de 78 % en 2020 pour cause de pandémie, les touristes chinois ont été 1,7 million à visiter le Cambodge en 2019, soit une hausse de 33 % par rapport à l’année précédente. D’autres aménagements touristiques grandioses sont en cours. L’un d’eux revient à la société chinoise Naga Corp Ltd et a pour projet de construire près du site archéologique d’Angkor, à Siam Reap, un gigantesque parc d’attraction touristique et aquatique en investissant 350 millions de dollars dans la phase initiale du projet. Il n’est pas sans susciter des polémiques sachant que la question de l'eau – elle se raréfie dans cette partie du pays – reste d'actualité, et que la région est protégée pour la beauté et l’ancienneté de ses temples par l’UNESCO. Réalisé ou pas, ce projet ne saurait remettre en cause la relation bilatérale Chine - Cambodge. « Relation très spéciale », selon Hun Sen, « forgée en acier », d'après l'ambassadeur chinois au Cambodge, Wang Wentian. De fait, depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, fin 2012, les liens se sont encore renforcés.

Emmanuel LINCOT est spécialiste d'histoire politique et culturelle de la Chine, professeur à l'Institut catholique de Paris.

Article initialement paru dans Le 9 magazine n°38, Avril 2021.

Photo du haut : temple d’Angkor © Javier Gil, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Commentaires