La lente transition vers une Chine sans charbon

Plus de 5 ans ont passé depuis la Conférence de Paris sur le changement climatique. La Chine a-t-elle respecté ses engagements ? À en juger par la vigueur de son industrie du charbon, rien n’est moins sûr. Il faut pourtant se garder de tout jugement hâtif car derrière les apparences, une longue et silencieuse transition est en cours.

Depuis le 1er février, la Chine s’est enfin dotée d’un marché carbone. Les entreprises chinoises pourront désormais s’échanger des droits d’émissions de gaz à effet de serre. Une mesure qui doit, sur le papier, contribuer à augmenter le coût du recours aux énergies telles que le charbon. La décision était très attendue, car en effet, il y a urgence. À elle seule, la Chine produit et consomme la moitié du charbon de la planète. Certes, lors de la COP21, le pays avait pris des engagements très forts en faveur du climat, en s’engageant à rendre son industrie charbonnière moins nocive et en misant sur les énergies renouvelables. Cette ambition, le président Xi Jinping l’avait également rappelée lors de son discours à l’Assemblée générale de l’ONU, en septembre dernier : la Chine devrait atteindre la neutralité carbone d’ici 2060. La réalité est pourtant plus compliquée. Encore faut-il prendre en compte la primauté du développement économique sur le climat, qui risque de retarder cette transition écologique et la renvoyer très probablement à la fin du siècle.

La Chine produit et consomme plus de la moitié du charbon dans le monde. Une activité à l’origine du quart des gaz à effet de serre émis sur la planète.

La Chine reste le plus grand producteur et consommateur de charbon

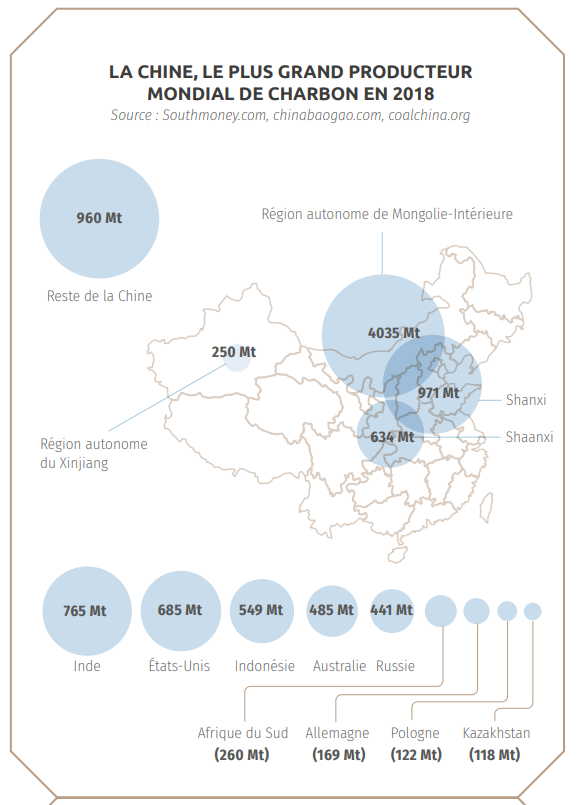

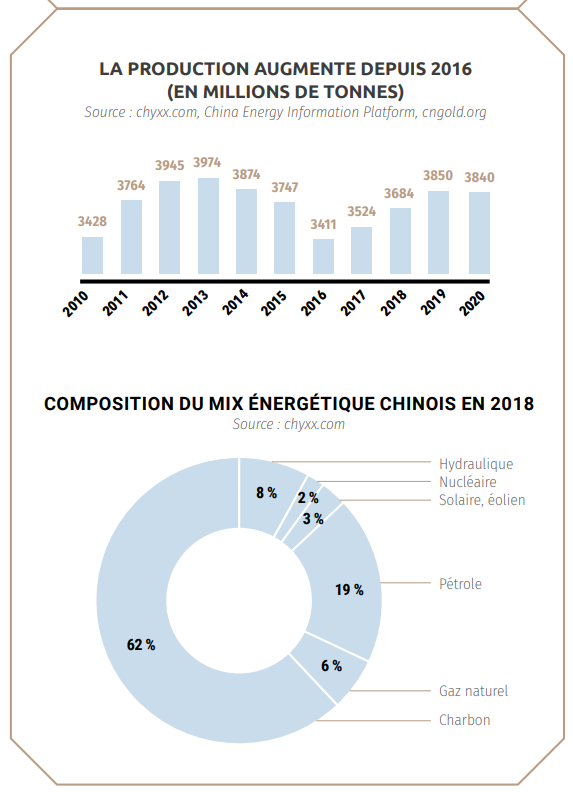

La Chine produit et consomme plus de la moitié du charbon dans le monde (southmoney.com). Une activité à l’origine du quart des gaz à effet de serre émis sur la planète. La production s’y concentre presque uniquement dans quatre provinces du nord, réputées pour leurs hauts niveaux de pollution. À elle seule, la région autonome de la Mongolie-Intérieure produit plus de charbon que l’Inde ou les États-Unis. Les besoins de la Chine sont si élevés qu’elle est même devenue importatrice nette à partir de 2009, surfant sur la baisse des prix mondiaux des matières premières. À l’heure actuelle, les quatre principaux pays d’où la Chine importe du charbon sont l’Indonésie, l’Australie, la Russie et les Philippines (Everbright Securities). D’après Xu Liang, secrétaire générale de la China National Coal Construction Association, le pays importe certes très peu, (moins d’un dixième de sa consommation), mais le problème est qu’il s’agit d’un charbon moins cher, de mauvaise qualité et plus dangereux pour l’environnement (China Energy News). Enfin, l’appétit insatiable de la Chine s’est traduit par une augmentation des extractions minières ces dernières années. Après trois ans de réduction, la production de charbon est repartie à la hausse depuis 2016. Une situation a priori préoccupante, d’autant plus que la crise de la Covid-19 n’a pas inversé la tendance. Lorsque la Chine était en proie à l’épidémie, de janvier à mai 2020, la production de charbon a augmenté de 0,9 % par rapport à la même période en 2019 (BNS).

Si la Chine importe du charbon, c’est aussi pour protéger ses réserves qui ne cessent de baisser. D’après la société British Petroleum, la Chine possède seulement 13,2 % des réserves mondiales, (141 milliards de tonnes), et se trouve être quatrième derrière les États-Unis, la Russie et l’Australie. Un niveau plutôt bas, puisqu’au rythme actuel de sa consommation, et si elle ne s’appuyait que sur ses propres ressources, la Chine ne disposerait que de 38 ans de réserves de charbon. À défaut de pouvoir s’en passer, elle sera obligée d’en importer de plus en plus. Ses importations augmentent, passant de 204 Mt en 2015 à 300 Mt en 2019 (BNS, eastmoney.com). Enfin il est impossible d’interroger la forte dépendance de la Chine au charbon sans mentionner sa production titanesque d’électricité. D’après une étude de l’Université Tsinghua, la capacité installée d'électricité de la Chine atteignait plus d’un milliard de kilowatts en 2019, la moitié de l’électricité du monde. L’électricité absorbe à elle seule 75 % du charbon chinois (ThePaper.cn).

© WU Junjie/CNS

Pourquoi une telle dépendance ?

Selon Zhang Qiang, professeur de géologie à l’Université Tsinghua, qui s’exprimait auprès du média ThePaper.cn, ce phénomène s’explique notamment par une sous-efficacité énergétique : « Le charbon utilisé pour le chauffage n’est pas assez nettoyé, il brûle très mal. Un quart des PM2.5 (particules fines inférieures à 2,5 micromètres) proviennent du charbon de chauffage. Cette proportion pourrait atteindre 50 % d’ici 2030. Les ménages les plus pauvres n’ont pas les moyens d’acheter des chaudières et du charbon de qualité. Il faut miser davantage sur l’isolement thermique et lutter contre la pauvreté énergétique. »

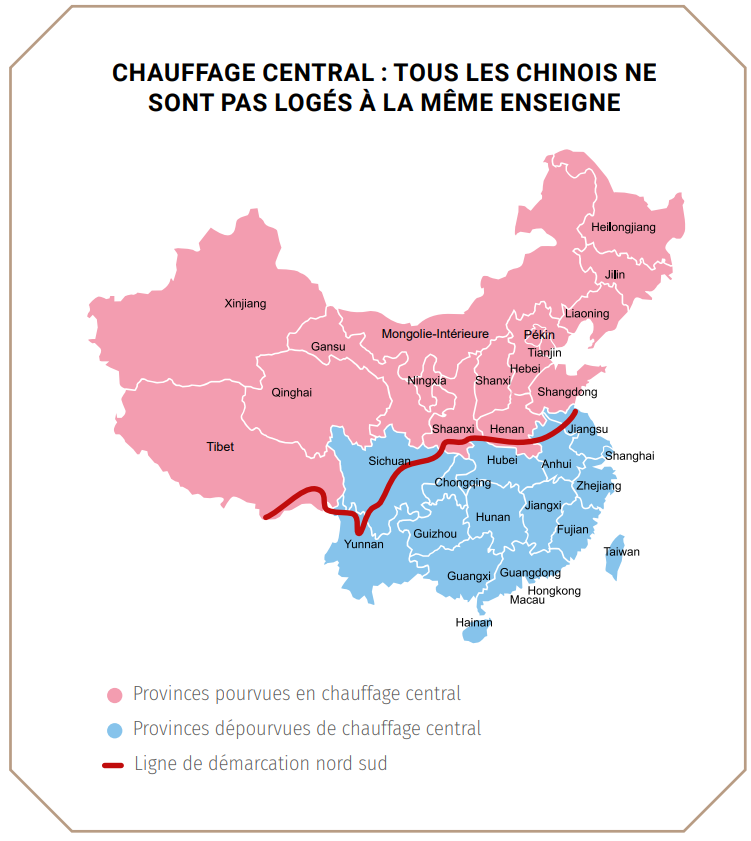

Les inégalités énergétiques sont aussi territoriales (mafengwo.cn). Dans les années 1950, la Chine n’avait pas de quoi fournir un chauffage central sur tout le territoire. Les planificateurs avaient alors fait une ligne de démarcation. Au nord, les bâtiments seraient pourvus en chauffage central. Au sud, aucun chauffage central ne serait installé, considérant que les hivers y sont moins rudes. Cette frontière nord-sud existe encore aujourd’hui. Avec l’augmentation de leurs revenus, les Chinois du sud se sont procuré des chauffages individuels, très voraces en énergie, incluant bien souvent la climatisation en été.

Une autre raison de la forte dépendance de la Chine au charbon est sa faible dotation en énergies fossiles. Pour Bao Xinhe, professeur à l’Académie chinoise des sciences à Pékin qui accordait une interview au China Energy News, le charbon est une nécessité pour l’indépendance énergétique de la Chine : « 72 % du pétrole et 46 % du gaz que nous consommons sont importés. Il n’est pourtant pas envisageable que nos centrales thermiques dépendent des marchés mondiaux. Cette dépendance au reste du monde est aussi un problème pour l’industrie chimique, principalement basée sur la pétrochimie qui fait donc défaut à la Chine. Pour préserver notre autosuffisance, nous n’avons pas d’autres choix que de passer par le charbon. »

La forte augmentation de la production de charbon en Chine après 2016 pourrait aussi s’expliquer par l’essor des voitures électriques. Selon une étude de l’Université Tsinghua publiée en 2017, la fabrication des batteries de voitures électriques en Chine émet 50 % de gaz à effet de serre de plus que les voitures équipées de moteurs à combustion interne. Enfin, la forte consommation d’électricité trouve aussi sa source dans le secteur de la construction, en plein essor depuis le « nouveau schéma d’urbanisation » lancé en 2014 par la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC). La construction deviendra bientôt un des secteurs les plus énergivores. En 2050, il devrait absorber plus de 40 % de la demande nationale en électricité, contre 30 % aujourd’hui (China Energy News).

Des ouvriers font une inspection dans la mine de Shangwan, en région autonome de Mongolie-Intérieure © Shao Rui/Xinhua

Des centrales à charbon moins polluantes

Malgré ces perspectives apparemment sombres, la Chine tire plutôt bien son épingle du jeu. Si de nouvelles centrales à charbon continuent d’ouvrir chaque année, leur empreinte carbone, (c’est à dire le nombre de grammes de CO2 émis par kilowatt heure), a tendance à baisser. Les centrales à charbon chinoises sont de moins en moins polluantes. Elles produisaient 1 120 g de CO2/kWh en 2002, contre 923 g en 2015, et 900 en 2018 (Agence internationale de l’énergie). D’après une étude de l’Université de technologie de Harbin, ce chiffre devrait atteindre environ 600 g de CO2/kWh d’ici 2050. En clair, ce n’est pas parce qu’elle produit plus, qu’elle pollue plus.

Le gouvernement s’est en effet engagé à réduire les surcapacités de charbon de mauvaise qualité. En 2016, la NDRC a révélé que la moitié des mines de charbon allaient fermer d’ici 2021, notamment par le biais de plusieurs fusions-acquisitions (news.bjx.com.cn). La NDRC vise désormais les petites mines, celles dont la production annuelle est inférieure à 300 000 tonnes, et qui produisent généralement le charbon le plus dangereux pour l’environnement. En 2014, la Chine comptait plus de 6 500 mines de ce type, contre moins de 2 200 aujourd’hui (jinrimeitan.com). En 2019, c’était au tour du Conseil des Affaires de l’État de s’attaquer aux mines de mauvaise qualité, notamment les mines souterraines qui creusent à plus de 1 000 m de profondeur. Celles-ci sont responsables de nombreux accidents, comme les fameux « coups de grisou », qui causent la mort de nombreux ouvriers et font la Une des médias régulièrement en Chine. Elles détériorent aussi les sous-sols. Depuis 2019, les extensions ou les nouvelles constructions des mines de ce type ont été annulées. Ces nouvelles réglementations ont abouti à la fermeture de 450 mines de charbon dans le pays pour la seule année 2019 (imcec.cn).

Lors d’une interview accordée au China Energy News, Bao Xinhe, professeur à l’Académie chinoise des sciences a détaillé les nouvelles technologies qui atténuent la pollution du charbon. Le dioxyde de carbone libéré lors de la combustion du charbon peut être en effet liquéfié, congelé, solidifié puis réinjecté dans le sol. Il est aussi possible de réduire l’utilisation de l’eau lors du nettoyage du charbon, ou bien de produire de l’hydrogène à partir de la gazéification du dioxyde de carbone. Ces technologies sont de plus en plus utilisées.

Si la production chinoise de charbon augmente dans l’absolu, c’est donc bien sa pollution qui diminue. Les effets des dernières politiques sont déjà visibles. Selon l’institution finlandaise Centre for Research on Energy and Clean Air, la présence de gaz polluant dans l’air en Chine s’est réduite sur la période 2015-2019 (hc360.com). Les chiffres sont plutôt encourageants : -28 % pour les PM2.5, -27 pour les PM10, -9 pour les NO2 -56 pour les SO2, -27 pour les CO. Seule exception, l’ozone a augmenté de 11 %. La Chine est finalement en passe d’honorer son engagement de la COP 21 sur la réduction de son intensité carbone. Celle-ci s’est réduite de 45,8 % entre 2005 et 2018 (Quotidien de la jeunesse de Chine).

La part du charbon va baisser… mais dans longtemps

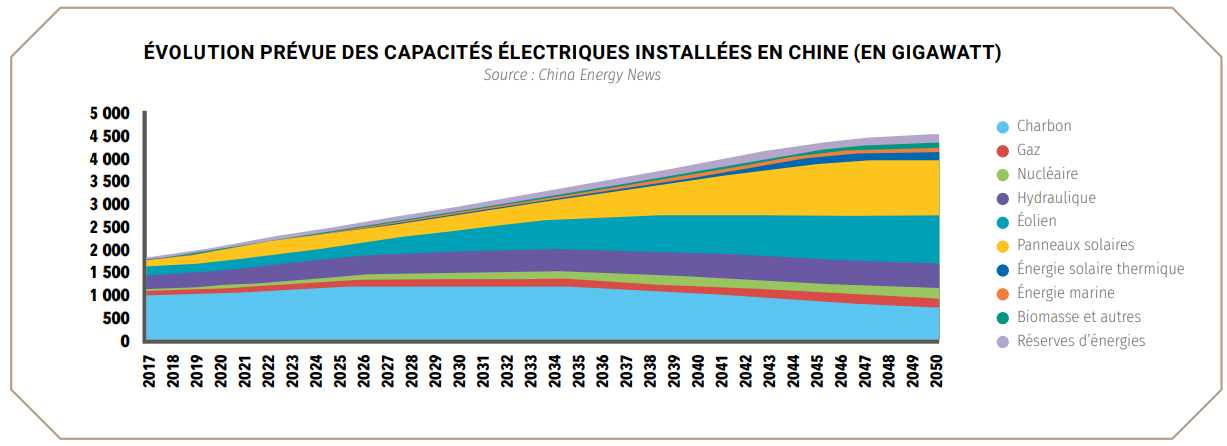

La part du charbon dans le mix énergétique (consommation totale d’énergie) de la Chine baisse également, mais très lentement. Cette proportion devrait passer à 50 % en 2030, contre 62 % en 2018 (ThePaper.cn). Enfin, la part du charbon dans les capacités électriques installées devrait progressivement baisser jusqu’à 2050. À cette date, les éoliennes et les panneaux solaires fourniront la majorité de l’électricité des Chinois (China Energy News). Il est aussi intéressant de noter que la part de nucléaire ne devrait pas augmenter outre mesure. Il s’agit d’ailleurs d’une grande différence avec la France, qui s’était passée du charbon à ce prix.

Les projections prouvent donc que la Chine ne va pas abandonner le charbon d’ici 2030, ni 2050, ni même probablement d’ici la fin du siècle. Elles prouvent aussi que les énergies nouvelles (principalement solaires et éoliennes) ne vont pas remplacer le charbon, mais plutôt s’y ajouter, au moins pendant les 20 ou 30 prochaines années. Paradoxalement, la Chine est pourtant bien partie pour respecter ses engagements de la COP 21. Mais parce que ces engagements sont en réalité inférieurs à ceux pris par l’Union européenne. Cette dernière prévoit en effet de réduire ses émissions de CO2 de 50 % d’ici 2050 par rapport au niveau de 1990. Elle ne compte pas en intensité carbone (unité de CO2/PIB), comme la Chine, mais en terme absolu. Cette différence de calcul entre la Chine et l’Union européenne revient en fin de compte à un débat sur le « droit au développement », qui a longtemps divisé les États membres de l’ONU. La Chine a toujours refusé de s’engager sur les mêmes critères que les Occidentaux, affirmant que son industrialisation et son urbanisation étaient encore inachevées. Cet argument prévaut encore, y compris pour d’autres pays en développement comme l’Inde ou certains pays africains. Alors que le PIB de la Chine progresse jusqu’à présent d’environ 6 % par an, il n’y a en réalité rien de surprenant à voir sa production de charbon augmenter. Le choix d’une transition longue par la Chine est dans un sens justifié, car il est en effet impossible d’interdire à un pays à se développer, y compris au motif de l’écologie.

La Chine, leader de l’accord de Paris sur le climat

Source : jstv.com

Il y a près de 5 ans, la Chine signait l’accord de Paris sur le climat (COP 21), dans lequel elle faisait figure de héraut de la lutte contre le changement climatique. Pour la première fois, elle s’était fixé trois objectifs concrets :

• La réduction de son « intensité carbone », ou la quantité de dioxyde de carbone (CO2) par unité de produit intérieur brut (PIB). Elle devra avoir réduit ce volume de 60 % d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 2005.

• Atteindre le pic des émissions de CO2 en 2030

• Faire en sorte que les énergies renouvelables atteignent 20 % de son mix énergétique (consommation totale d’énergie primaire), d’ici 2030.

Le charbon, pire ennemi de l’environnement

Le charbon est la principale cause du réchauffement climatique. Selon l'Agence néerlandaise d'évaluation environnementale, le monde entier a rejeté 54 gigatonnes (Gt) de CO2 en 2016. D’après le Commissariat général au développement durable, l’utilisation du charbon avait alors généré 15 Gt de CO2, contre 11 pour le pétrole. C’est plus de 27 % du volume global des émissions de CO2. Selon le média chinois 56kuaiche.com, le charbon est aussi un désastre pour les sous-sols. L’activité minière peut contribuer à l’affaissement du sol, causant des fissures dans les habitations. Les mines réduisent aussi la fertilité des terres agricoles et polluent les nappes phréatiques. Les centrales électriques à charbon émettent pour leur part des gaz toxiques comme le dioxyde de soufre (SO2), à l’origine de pluies acides, qui provoquent la destruction des forêts et l’érosion des bâtiments. Elles rejettent aussi du monoxyde d’azote (NO) et du dioxyde d’azote (NO2), des gaz « brun-jaune » responsables des cancers du poumon. La combustion du charbon émet enfin des particules fines inférieures à 10 micromètres (PM10), à l’origine du « smog » si caractéristique des grandes villes chinoises.

Commentaires