Caprices des fleuves en Chine : les scientifiques tirent la sonnette d'alarme

Cet été encore, la Chine a été meurtrie par les inondations. Dans l’empire du Milieu, comme ailleurs, les caprices des fleuves deviennent incontrôlables. Même si les Chinois ont toujours cherché à maîtriser la force de la nature, ils sont toujours victimes des crues qui dévastent villages et récoltes. Un phénomène désormais amplifié par l’activité humaine, entre la bétonisation des sols et le changement climatique.

Le mois de juillet dernier a, de nouveau, été marqué par de fortes inondations en Chine. La nouveauté de cette année provient du fait que ce sont les provinces du nord qui ont été les plus touchées. Si l’été 2021 a apporté son lot de drames, il faut rappeler que l’année dernière déjà, les records de précipitations avaient été battus. Les aléas des fleuves sont des fléaux millénaires en Chine, en raison des fortes moussons, des typhons ou des mauvaises saisons, et les Chinois n’ont jamais manqué d’ingéniosité pour dompter les fleuves. L’activité humaine pose cependant de nouveaux défis. Urbanisation galopante, dérèglement climatique, tous les éléments sont réunis, au point que les scientifiques tirent la sonnette d’alarme.

Un été apocalyptique

C’est une scène apocalyptique qui risque de se répéter. En Chine, en Allemagne et en Belgique, jusqu’à New-York en septembre dernier, l’eau a dévalé les rues, emportant voitures et débris. Des torrents de boue ont envahi les maisons forçant les habitants à se réfugier sur les toits. Les rivières débordent, causent des glissements de terrain et réduisent à néant des vies entières de labeur. Comme presque chaque été maintenant, la Chine a de nouveau été meurtrie par les caprices des fleuves et des orages. En juillet, dans la province du Henan, les inondations ont tué plus de 300 personnes (The Beijing News). Les images des habitants de Zhengzhou, chef-lieu de la province, coincés dans les rames de métro inondées ou pris dans les torrents submergeant les rues, ont fait le tour du monde. Comme le rappelle le South China Morning Post, la ville de Zhengzhou, chef- lieu du Henan, a reçu jusqu’à l’équivalent d’un an de pluie en seulement trois jours. Selon le ministère de la Gestion des urgences, à l’échelle nationale, et uniquement au mois de juillet, le bilan du cataclysme s’élevait à 432 morts ou disparus. 3,5 millions de personnes ont dû être relogées en urgence et plus de 3,4 millions d’hectares de culture ont été détruits.

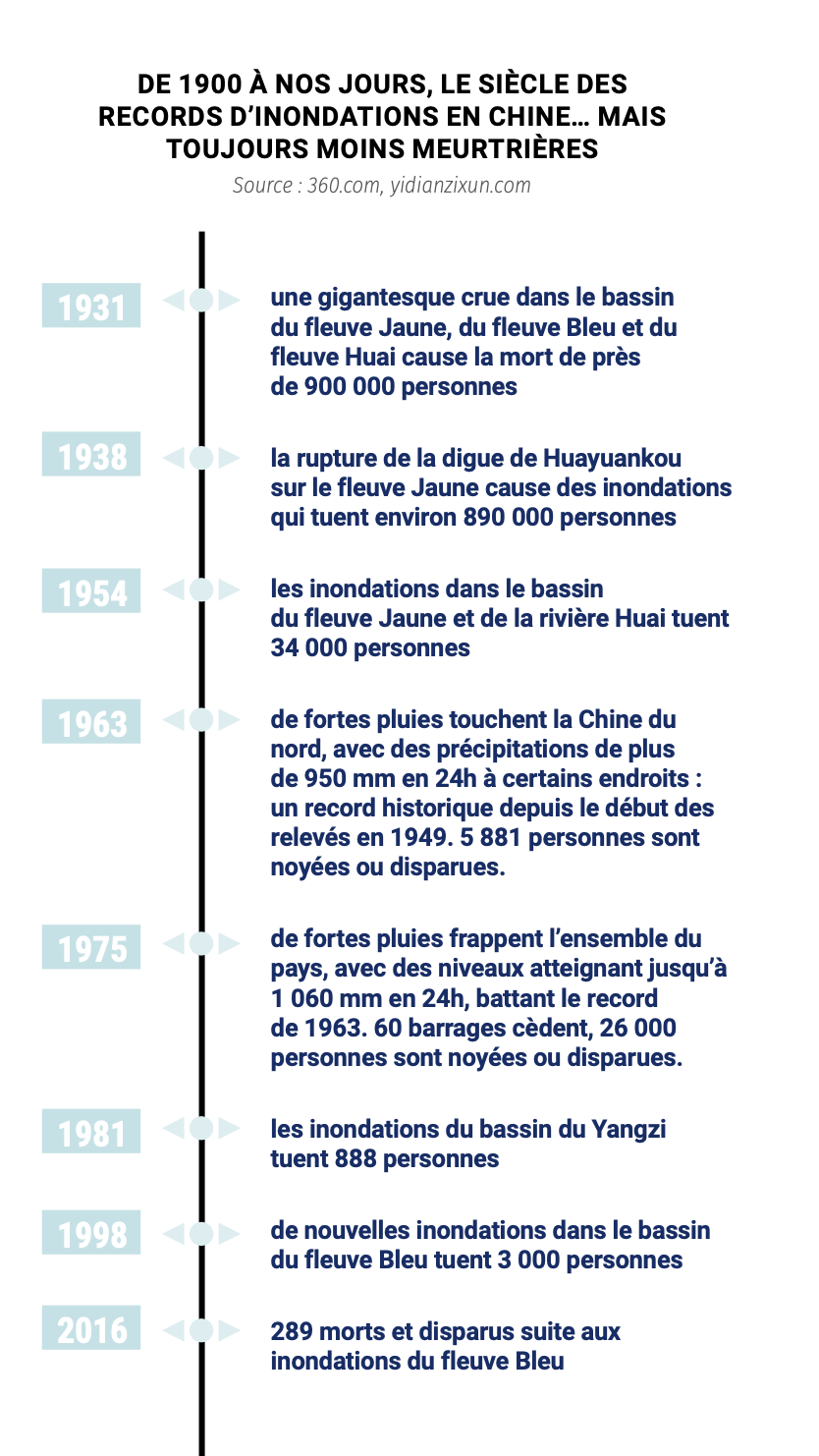

Ces inondations sont la conséquence des pluies torrentielles qui frappent la Chine presque chaque année. Cette fois-ci, pourtant, de nombreux records ont été battus. Comme le rappelle le média chinois yidianzixun.com, qui cite une étude menée par plusieurs scientifiques chinois, il faut remonter à 1963 et 1975 pour observer de telles chutes de pluies en Chine. Le 21 juillet, dix stations nationales d’observations météorologiques ont même enregistré les plus fortes précipitations depuis leur création. Les inondations étaient si fortes que deux barrages hydrauliques se sont même effondrés en Mongolie-Intérieure, sans causer heureusement de pertes humaines (South China Morning Post). À la différence de l’année dernière, ce sont surtout les provinces du Nord qui ont été touchées, comme la Mongolie- Intérieure, le Hebei, le Shanxi ou le Gansu.

Des équipes de nettoyage à l’œuvre après les inondations d’août 2017 à Liuzhou, dans la province du Guangxi ©Zhu Liurong/CNS

Derrières les fortes pluies, les typhons

En juillet, trois typhons tropicaux sont partis de l’océan Pacifique et de la mer de Chine méridionale. Deux d’entre eux ont touché terre en Chine, et surtout le typhon « Yanhua » (烟花). Celui-ci a d’abord balayé le littoral du pays, du sud au nord pendant 10 jours, avant de terminer son parcours à l’intérieur des terres, au-dessus de la région du fleuve Jaune, au nord du pays. Une différence notable avec les inondations de l’année dernière, qui avaient déjà été très destructrices, mais qui avaient surtout été causées par la saison des pluies. Interviewé en 2020 par The Paper, Xie Yingxia, vice-président de l’Institut de l’eau et de l’ingénierie de l’Académie chinoise d’urbanisme et de design, a jugé que la saison des pluies de 2020 avait commencé plus tôt dans l’année et s’était terminée plus tardivement, avec 23 jours de plus qu’à la normale. Cette fois-ci, les précipitations avaient explosé tous les compteurs. Selon l'Agence météorologique chinoise, les précipitations cumulées en 2020 avaient atteint les 753 mm, soit 168 % de plus que la moyenne des cumuls annuels.

Les fleuves, le fléau millénaire de la Chine

Le mythe chinois sur la grande crue avant l'établissement de la première dynastie chinoise Xia. Dr.

La gestion des fleuves a toujours été la hantise de la Chine. De la dynastie Han (206 av. J.-C. à 220 apr. J.-C.) jusqu’à la fin de la dynastie des Qing (1644-1912), le fleuve Bleu, qui parcourt le sud de la Chine, a causé 214 fois des inondations (The Paper). À l’époque, celles-ci étaient le plus souvent considérées comme des punitions divines, et la seule manière d’y remédier consistait à construire des digues. Il aura fallu attendre le XXe siècle pour que les dirigeants puissent envisager la construction d’immenses barrages, seuls à même de protéger les populations. En 1912, Sun Yat-Sen, père de la Chine républicaine, avait déjà imaginé en construire un sur le fleuve Bleu, au niveau des Trois Gorges (san xia 三峡). Mais les événements en ont voulu autrement. La guerre contre le Japon, puis le conflit entre communistes et nationalistes ont remis à plus tard tous les projets d’aménagements. Au début du XXe siècle, les inondations meurtrières se sont répétées. Selon The Paper, rien qu’entre 1931 et 1949, les affluents du fleuve Bleu ont presque continuellement causé des inondations. Les Chinois se souviennent tous d’un événement terrible de l’année 1938, lorsque le général nationaliste Tchang Kaï- chek, pour repousser l’invasion nippone et protéger Wuhan, avait fait sauter la digue de Huayuankou (花园口), au nord- est de Zhengzhou. 40 comtés du Henan, de l’Anhui et du Jiangsu avaient été inondés, et plus de 890 000 personnes avaient été noyées ou avaient disparu (ifeng.com).

Pour dompter les fleuves, des projets pharaoniques

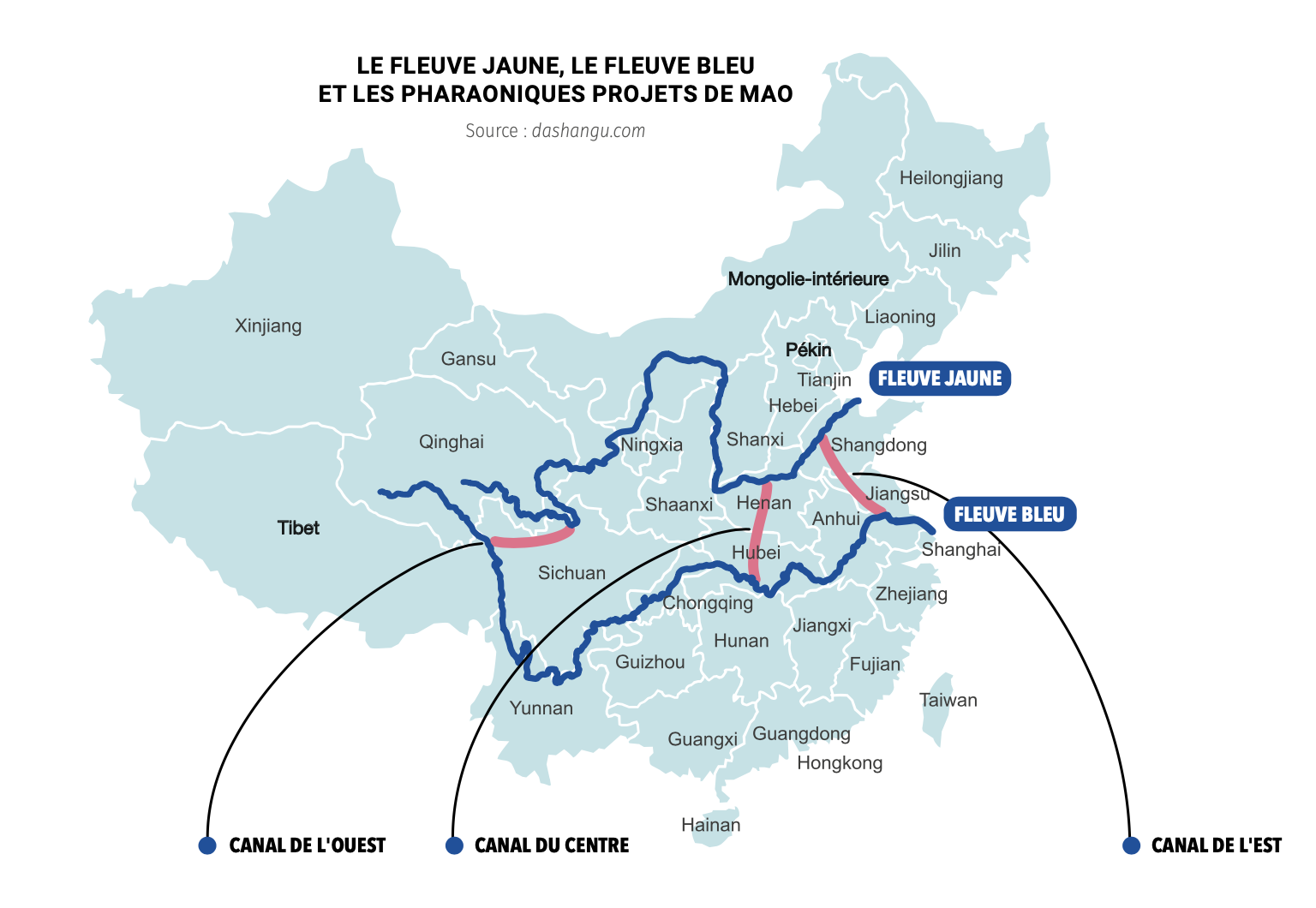

Ce n’est donc qu’à la seconde moitié du XXe siècle que furent enfin lancés les projets les plus audacieux et les plus démesurés, entre les gigantesques réservoirs d’eau, les dérivations des fleuves et autres barrages titanesques. Dès 1954, le président Mao Zedong avait relancé le projet de Sun Yat-Sen et remettait sur la table la construction du barrage des Trois Gorges (san xia da ba 三峡大坝). Sans cesse repoussés, les travaux pharaoniques ont finalement commencé en 1994 et se sont achevés en 2003. Certes, il s’est imposé comme une alternative énergétique durable et figure aujourd’hui comme le plus grand barrage hydraulique du monde. Mais sa construction s’est faite dans la douleur. Il a fallu déloger des dizaines de milliers de paysans, sans compter l’apparition de nouveaux problèmes écologiques et la réduction des ressources halieutiques. Mais ce fut le prix à payer pour maîtriser le fleuve Bleu. Les autorités prévoient d’autres barrages de ce type, comme celui qui doit bientôt voir le jour sur le cours inférieur de la rivière Yarlung Tsangpo, dans la région autonome du Tibet. On peut même affirmer que la Chine est le pays des barrages : en 2020, selon Chinapower.com.cn, le pays comptait 58 713 barrages hydrauliques, soit 40,6 % du total mondial. Enfin, l’autre projet phare est incontestablement celui de la dérivation des fleuves. Mao Zedong avait aussi eu l’idée de construire d’immenses canaux reliant le fleuve Jaune au fleuve Bleu, afin de faciliter leur régulation et d’irriguer les zones du nord, en proie aux sécheresses : c’est le projet appelé « Transfert d’eaux nord-sud » (nanshui beidiao gongcheng 南水北调工程). Trois canaux devaient ainsi relier les deux fleuves, à l’est, au centre et à l’ouest. Ce projet est en cours de développement.

Des causes naturelles... et humaines

© LI Chaoqin/CNS

Quiconque s’est déjà rendu en Chine du sud en été a forcément expérimenté les moussons qui s’y produisent. Comme le rappelle le média ifeng.com, celles-ci s’expliquent par les courants d’air chauds et humides qui remontent de l’océan Indien. Le fleuve Bleu, qui irrigue le grenier à riz du pays, provoque donc très naturellement et souvent des inondations. Dans le nord en revanche, le fleuve Jaune traverse des zones au climat sec : c’est la Chine du blé et du maïs. Il ne faudrait pourtant pas croire que le nord de la Chine est épargné par les crues. Selon l’étude citée par yidianzixun.com, certaines précipitations intenses, qui durent d’une à six heures, touchent la vallée des deux fleuves de manière égale. De même, l’étude rappelle que la sécheresse et le relief plat de la région du fleuve Jaune expliquent la lenteur de son ruissellement. Les sédiments se déposent en son fond et il déborde donc assez fréquemment.

À ces causes « normales », s’ajoutent désormais les causes liées à l’activité humaine. Rappelons d’abord que la Chine s’est massivement urbanisée ces dernières décennies. Selon les chiffres du Bureau national des statistiques, environ 60 % de la population chinoise vit aujourd’hui dans des villes, c’est presque deux fois plus qu’il y a 20 ans. Et comme le rappelle Xie Yingxia au média The Paper, l’eau de pluie ne peut plus s’infiltrer dans les sols pour être drainée dans les réservoirs et les rivières. Avec la bétonisation, l’écoulement n’est plus diffus mais fractionné et ponctuel, et prend ainsi les habitants par surprise. En clair, les sols deviennent imperméables. Ce problème existe aussi en milieu rural, en raison de la déforestation et de l’agriculture (chusan.com). Ainsi, les projets titanesques du siècle dernier ne sont plus des remparts suffisants aujourd’hui. Selon Cheng Xiaotao, membre du Comité d’experts du Centre national de prévention des catastrophes, qui s’exprimait auprès du média China Newsweek en juillet, les autorités sont même de moins en moins préparées quand il s’agit de gérer les inondations qui dépassent les seuils d’alerte habituels. Les petits et moyens réservoirs d’eau ne peuvent tout simplement plus maîtriser les débits d’écoulement des eaux et il devient de plus en plus difficile de prévoir les crues.

Changement climatique : les sombres prédictions des scientifiques

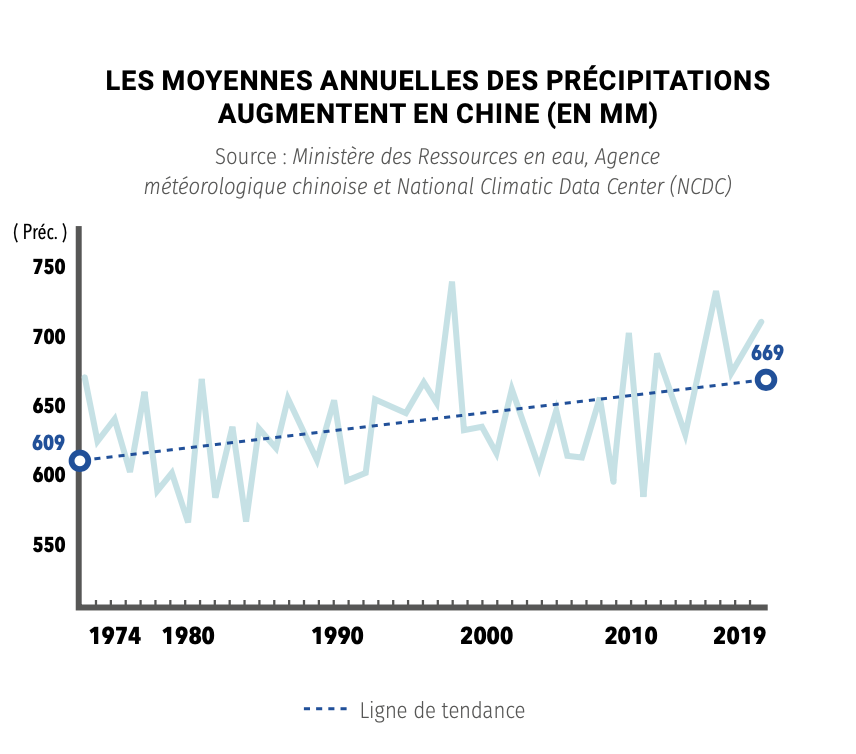

Après tout, nous savons tous que les phénomènes météorologiques dévastateurs seront de plus en plus fréquents. D’après les scientifiques, le réchauffement climatique devrait aggraver la fréquence et l’intensité des inondations dans l’avenir. La fonte des glaciers s’accélère dans l’Himalaya et plus généralement dans les montagnes où les fleuves chinois prennent leurs sources. Les typhons vont eux aussi être plus forts et plus irréguliers. Selon Xie Yingxia, à Wuhan, les précipitations de 2016 avaient déjà battu les records de 1998, et Changsha les avait battus en 2017. Xie Yingxia est catégorique : en raison du changement climatique, la probabilité des fortes précipitations va augmenter. Même constat pour Ding Yihui, membre de l’Académie chinoise d’ingénierie, qui a participé à l’étude révélée par yidianzixun.com. Il affirme que les épisodes de mousson seront de plus en plus fréquents dans toute l’Asie de l’Est. Le nord de la Chine, jusqu’à présent moins touché par les pluies que le sud, connaîtra ainsi des précipitations de plus en plus intenses. Pour Luo Tianyi, membre du département chinois du think tank américain « Institut des ressources mondiales », qui s’exprimait auprès de The Paper, cette tendance est même mondiale : « Le nombre de personnes touchées par des inondations dans le monde passera de 65 millions en 2010 à environ 132 millions en 2030 ».

La solution : la résilience

En dépit de ce constat sans appel, le futur n’est pourtant pas forcément négatif. Selon Zhang Xuebin, membre de la Société canadienne de météorologie, qui a participé à la rédaction du sixième et tout dernier rapport d’évaluation du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations unies), et qui s’exprimait auprès du Beijing News, c’est en réalité une histoire de résilience : « En plus d’intensifier nos efforts pour réduire les émissions carbone, il faudra également adapter nos capacités à ces nouveaux changements. Nous devons adapter notre planification urbaine et la construction et réviser nos normes environnementales. » Une formidable occasion pour repenser notre manière d’habiter la ville et de cultiver la terre. La Chine devra, comme le reste du monde, développer des villes avec plus d’espaces verts, plus d’arbres, et moins de béton. En Chine, cette lente révolution est déjà en marche : c’est d’ailleurs l’empire du Milieu qui a popularisé le concept de « ville-éponge » (haimian chengshi 海绵城市). En avril 2015, Wuhan avait été choisie comme « ville pilote » pour ce projet (china.cnr.cn).

Photo du haut : le 11 juillet 2020, les fortes pluies ont inondé le village de Nanhu, dans la province du Jiangxi ©Liu Zhankun/CNS

Commentaires