Wang Dongjing:« Certains pays occidentaux prônent désormais la rupture de la chaîne globale de valeur et portent atteinte à la liberté du commerce »

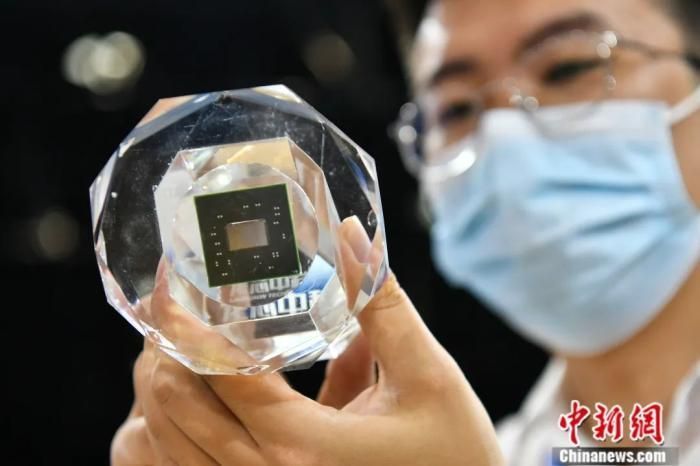

Le 6 février dernier, le média China News est allé à la rencontre de Wang Dongjing, ancien vice-président de l'École centrale du Parti communiste chinois (PCC). Dans son dernier livre, L’économie chinoise face à l'encerclement, publié l’année dernière, il souligne que le contrôle exercé par les pays occidentaux sur le commerce international s’est récemment intensifié. Certains de ces pays occidentaux ciblent spécifiquement le domaine de la nouvelle technologie afin de réduire les marges de manœuvres d’autres pays. Pourquoi observe-t-on ce phénomène alors même que la mondialisation est encore aujourd’hui caractérisée par la division internationale du travail ? Comment expliquer le fait que certains pays cherchent à imposer de nouvelles règles du jeu en matière de commerce international ?

Dans votre nouveau livre, vous affirmez que les pays occidentaux ont accru leur contrôle sur les activités commerciales, ciblant spécifiquement le domaine des nouvelles technologies afin de s’attaquer aux autres pays. Comment expliquer cela ?

La cause la plus directe de cette nouvelle tendance se trouve dans la

division internationale du travail. Dans son livre Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations,

le philosophe et économiste Adam Smith affirmait que la division du travail

accroît l'efficacité de la production. Il en concluait que la participation

d’un pays à la division internationale du travail, dans la mesure où elle

s’appuie sur un « avantage absolu », permettait d'accroître

l’efficacité de la production. (La théorie des « avantages absolus repose

sur l’idée qu’un pays devrait se spécialiser dans la production dans laquelle

il est le plus productif par rapport aux autres pays). Adam Smith considérait

aussi que le fait de s’appuyer sur les avantages absolus permettrait

d’améliorer le niveau de vie de la population. Cette idée avait ensuite été

reprise par l’économiste David Ricardo. Selon-lui, même si un pays ne dispose

pas d’un avantage absolu, il peut tout de même intégrer la division

internationale du travail en s’appuyant sur ses « avantages

comparatifs » (théorie selon laquelle un pays devrait se spécialiser dans

la production dans laquelle il est le plus productif, par rapport à ses

partenaires commerciaux). Dans ce cas, le gain est partagé par tous ceux

qui participent au commerce international. Les théories d’Adam Smith et de

David Ricardo reposent toutes les deux sur un principe de base : la

liberté du commerce.

Aujourd’hui, la division du travail dans l'industrie est désormais mondialisée et certains pays sont en crise sur le plan commercial. Cela s’explique par la loi de l’offre et de la demande. Sur le marché mondial, certains pays sont spécialisés dans des biens qu’ils produisent abondamment, tandis que d’autres sont spécialisés dans des biens qu’ils produisent en faible quantité. Par conséquent, si un pays qui produit un bien en faible quantité en a soudainement besoin en grande quantité, il fait inévitablement face à une crise. On comprend donc que la division internationale du travail est une arme à double tranchant : d’un côté elle peut permettre à tous les participants de gagner, mais de l’autre, elle peut aussi se retourner contre celui qui la pratique. C’est ce à quoi nous assistons aujourd’hui avec la guerre en Ukraine : l’Europe ne produit pas l’énergie dont elle a besoin et maintenant que ce bien vient à manquer sur le marché international, elle est donc confrontée à une crise énergétique.

Certains pays

occidentaux prônent désormais des politiques qui brisent la chaîne globale

d’approvisionnement des biens commerciaux. Quel est l'impact de ces politiques

sur la division internationale du travail et sur la circulation internationale

des marchandises selon-vous ?

L’ouvrage d’Adam Smith dont je vous ai parlé part de la division du travail de manière générale pour s’intéresser ensuite à la division du travail au sein des entreprises, puis à la division du travail entre les différents types d'industrie dans un même pays et enfin à la division du travail à l’échelle internationale. Adam Smith analyse la division du travail en détail parce qu’elle se trouve, selon-lui, à l'origine de la croissance de la richesse des nations. En 1817, David Ricardo a publié son ouvrage Des principes de l'économie politique et de l’impôt. Il y explique le fonctionnement de la division du travail d’un point de vue théorique, suggérant que l’ensemble des participants à la division internationale du travail sont gagnants.

Pourtant, dans un passé récent, les pays en développement se considéraient comme les grands perdants de la mondialisation. Ils considéraient qu’ils étaient désavantagés dans leurs relations commerciales. Aujourd’hui la perception du commerce international a encore évolué : les pays développés se considèrent à présent comme les nouveaux perdants et considèrent que les pays en développement sont finalement les grands gagnants. Je pense que ces deux approches sont finalement erronées, en tout cas si l’on s’en tient aux origines de la théorie de la division du travail chez Ricardo.

En fait, si un pays veut devenir riche, il doit participer à la

division internationale du travail en se basant sur un avantage comparatif,

c'est-à-dire en se spécialisant dans la production des biens pour lesquels il

est le plus compétitif en termes de coût. Ce pays doit aussi prendre en compte

le « coût d'opportunité » (c’est-à-dire le coût de substitution ou

renonciation à tel ou tel choix). Il doit aussi accepter les règles du

libre-échange, qui reste la condition préalable à la division internationale du

travail. Il ne doit pas mettre en place de protectionnisme et doit sauvegarder

la liberté du commerce. Aujourd’hui, avec la mondialisation, il faut accepter

le fait que le monde ne reviendra pas en arrière et qu’aucun pays ne fermera de

nouveau ses portes. Je pense que certains pays occidentaux prônent désormais la

rupture de la chaîne globale de valeur et portent atteinte à la liberté du

commerce. Je pense que cela affectera profondément la division internationale

du travail.

Les États-Unis se situent déjà au sommet de la chaîne globale de valeur et sont les principaux bénéficiaires de la division internationale du travail. Pourquoi ont-ils malgré tout recours au protectionnisme commercial ?

Beaucoup d’Américains affirment qu’il y a un déséquilibre commercial entre les États-Unis et la Chine. Ils considèrent que les États-Unis accusent un déficit chronique envers la Chine et que celle-ci se trouve en excédent. Ils pensent que le fait d’appliquer des tarifs douaniers punitifs sur les marchandises chinoises permettra de réduire ce déficit commercial. En réalité, le déficit commercial américain envers la Chine s’explique par le fait que les États-Unis achètent à la Chine les biens dont ils ont besoin. La Chine de son côté achète moins de biens aux États-Unis et se contente finalement d’échanger les siens contre des dollars.

Pour résumer, l'existence d’un excédent commercial de la Chine sur les États-Unis ne signifie pas forcément que la Chine « prend l'avantage » sur les États-Unis. De la même manière, l’existence d’un déficit commercial des États-Unis envers la Chine ne signifie pas non plus forcément que les États-Unis sont les « grands perdants ». Rappelons que le dollar américain est la monnaie internationale des échanges internationaux depuis la Seconde Guerre mondiale : les États-Unis peuvent acheter des biens dans le monde entier et ils peuvent imprimer autant de dollars qu’ils le souhaitent. Pendant ce temps, la Chine doit d'abord exporter des biens en échange de dollars, si elle veut ensuite à son tour importer des biens en provenance des États-Unis. Le fait que les États-Unis se retrouvent en déficit commercial avec la Chine est donc inévitable. Par ailleurs, il faut aussi savoir que les États-Unis ne sont pas uniquement déficitaires envers la Chine, ils le sont aussi avec plus d’une centaine de pays dans le monde.

L’argument de la balance commerciale formulé par les Américains n'est donc finalement qu'un prétexte. L'objectif réel de ce prétexte est de maintenir l'hégémonie du dollar dans le commerce international. Dans les années 1970, l'économie japonaise s’était développée et le yen avait concurrencé le dollar dans les échanges internationaux. En 1985, les États-Unis avaient signé avec les « Accords du Plaza » avec de nombreux pays pour vaincre le yen japonais (Les Accords du Plaza sont un accord monétaire international destiné à stabiliser les taux de change et à maîtriser le cours du dollar). En 1999, 19 pays de l'Union européenne avaient lancé l'euro, officiellement mis en circulation en 2002. Ils ont depuis été entraînés dans la « crise de la dette souveraine » en 2009 et l'Euro s'est continuellement effondré depuis 2010. La Chine est devenue dans le même temps la deuxième économie mondiale, tandis que l'internationalisation du yuan s'est accélérée. C’est pour cette raison que les États-Unis s’en prennent aujourd’hui à la Chine.

Cet article a été initialement publié en chinois sur Chinanews.com.cn.

Photo du haut : Unsplash

Commentaires