Le dessin animé d'auteur : « un besoin essentiel pour infuser du sang neuf »

Lancé en 2019 sous l'impulsion d'une nouvelle génération de réalisateurs chinois, le Festival Feinaki (ou Semaine de l'animation chinoise de Pékin), se veut international, avant-gardiste et populaire. Entretien avec Zhu Yantong, cofondatrice et directrice artistique du festival.

« En Chine, l’émission du gala de la fête du Printemps cherche à plaire à tout le monde, mais s’avère tous les ans être un désastre »,taquine Zhu Yantong d’une voix douce. Pour cette artiste qui n’est pas du genre à garder sa langue dans la poche, il en va de même pour les films d’animation. « Au lieu de vouloir satisfaire tout le monde, on devrait trouver les spectateurs propres à chacun. » Alors que le nombre d'anime chinois explose et que les recettes de box-office ne cessent de battre des records, l'animation chinoise, en quête d’une identité propre, peine à imprimer sa marque sur la scène internationale. Zhu, diplômée de la prestigieuse Université des arts de Tokyo, réalisatrice de My Milk Cup Cow (2014), un court-métrage ayant décroché pas moins de 24 prix internationaux, fait figure de proue d'une nouvelle génération de réalisateurs d'animation chinois qui n'hésitent pas à pointer du doigt le zèle mercantile et les limites artistiques de l’industrie en pleine prospérité. Pour la trentenaire, l’animation d’auteur, forte de la délicatesse et de la sensibilité personnelle des réalisateurs, sert de clé pour faire évoluer l'animation chinoise vers un meilleur avenir. D’où la genèse du Festival Feinaki (Beijing Animation Week) qu’elle a cofondé en 2019 avec ses confrères. Dans un entretien téléphonique, la réalisatrice revient sur les enjeux du festival, entre soutien financier et exigence artistique.

Le 9 : Comment est née l'idée du Festival Feinaki ?

Zhu Yantong : En 2018, j’ai participé à l’organisation de la 7e édition du Forum de l’animation chinoise d’auteur tenue à Pékin, réunissant un grand nombre de réalisateurs et d'universitaires du milieu et posant les premiers jalons de notre festival. Lors d’un dîner avec les participants, l’idée est venue naturellement : comme il n’existait pas en Chine de festival international d’animation, il fallait lancer un rendez- vous annuel qui puisse présenter au public chinois les meilleures œuvres du monde entier, aussi variées qu’avant-gardistes. Le nom du festival Feinaki tire son origine du mot « phénakistiscope », un jouet optique donnant l’illusion du mouvement attribué à la persistance rétinienne (en chinois feinaqi, 费那奇). Le terme, transcription en chinois de cet art occidental, désigne le point de départ de l’animation, ainsi que notre attachement à la pureté originelle de cette forme artistique.

Le 9 : Comment l'organisation du festival s’est-elle déroulée ?

Z. Y. : Les fondateurs du festival sont également réalisateurs d'animation. C'est l'un des traits principaux. Chaque année, on invite cinq professionnels, réalisateurs d'animation, artistes ou curateurs, venus de la Chine ou du reste du monde, pour présider le jury. Il faut qu'ils visionnent tous les films avant d'établir ensemble les listes de sélections. Le nombre d'œuvres qu'on reçoit s'élève de 500 en 2019 à 740 en 2021 lors de la troisième édition. Pendant une semaine, en dehors de la projection de films, on organise également des expositions thématiques, comme celle sur le fameux studio d’animation français Folimage en 2020, ou des rétrospectives des films dédiées aux grands maîtres de l'animation.

Paper or Plastic, court-métrage réalisé par Nata Metlukh (États-Unis), en compétition lors de la première édition du Festival Feinaki tenu en 2019

Le 9 : Quels sont en Chine les défis d’un tel festival à l'initiative de la société civile ?

Z. Y. : Notre plus grand défi est le financement. Mais nous avons eu vraiment de la chance dans notre partenariat avec Modern Sky, société phare de la musique indépendante en Chine. Depuis plusieurs années, la musique indépendante en Chine connaît aussi un grand succès, tant critique que commercial. Si Modern Sky a décidé de nous soutenir en premier lieu, c’est qu'ils ont également besoin de talents en animation pour la distribution d'albums de musique. Plusieurs sociétés de publicité ou d'animation figurent aussi dans les rangs de nos sponsors. Le plus grand avantage, ça serait sans doute l’énergie et le dynamisme au sein de l’équipe. En tant que directrice artistique du festival, je n'ai de compte à rendre à personne, sauf aux spectateurs, et nous pouvons mener le festival à notre gré, en nous basant sur des critères esthétiques et professionnels.

Le 9 : Quels sont les objectifs du festival ?

Z. Y. : Nous aimerions aider à créer un meilleur écosystème pour l’animation chinoise. En plein boom, les films d’animation chinois à gros budget, certes divertissants et intrigants, risquent de tomber très vite dans une homogénéité esthétique. On a besoin de l'animation d’auteur pour infuser du sang neuf et pour proposer une autre expérience cinématographique au grand public. S’il est important de présenter les meilleurs films d'animation internationaux en Chine – les films d’auteurs non- chinois représentent chaque année un tiers des œuvres qu’on reçoit –, le festival vise également à encourager et accompagner les jeunes réalisateurs chinois dans leurs créations artistiques. Pour moi, le festival sert avant tout de pont entre le grand public et l’animation d’auteur, pour valoriser ce courant d’animation tant sur le plan artistique que commercial.

Une séance projection lors du festival

Le 9 : Comment définissez-vous l'« animation d’auteur » dans le contexte chinois ?

Z. Y. : Par souci de communication, on choisit le terme « animation indépendante », (duli donghua, ou 独立动画 en caractère chinois), pour donner le ton à notre festival. Aux États-Unis, l’animation indépendante désigne avant tout de courts dessins animés et des longs métrages produits en dehors de Hollywood. En Chine, elle fait référence aux œuvres reflétant la personnalité artistique du réalisateur. On aurait aimé choisir le terme « animation d’auteur », (zuozhe donghua 作者动画 ), sauf qu’il n’est pas assez répandu comme concept auprès du grand public. L’« animation indépendante » évoque tout de même une animation différente et originale dans le contexte chinois.

Le 9 : Où en est l’animation d’auteur chinoise ?

Z. Y. : Si l'animation d'auteur chinoise attire aujourd’hui une certaine attention – de nombreux réalisateurs ont remporté des prix lors des festivals internationaux –, on a encore un long chemin à parcourir pour se mettre sur de bons rails. La genèse de l’animation d’auteur ne remonte qu’aux années 2000, où la Chine a vécu sa révolution informatique et où les foyers ont commencé à s’équiper d’ordinateurs personnels. Grâce au logiciel américain d’animation Flash (enseigné dans les lycées en Chine), de jeunes Chinois se sont amusés à créer des anime et à les mettre en ligne (tels que See Through de Yang Yu sorti en 2008). C'est de là que vient l'appellation « d’ère des Flasheurs ». Artisanales et rustiques, ces œuvres d’amateurs constituent tout de même les prémices de l’animation d’auteur en Chine. L’année 2014 marque sans doute un tournant. Un grand nombre d’étudiants chinois, moi y compris, qui ont fait des études d’animation en dehors de la Chine ont choisi de rentrer au pays. Ils étaient nombreux à présenter leurs projets de fin d’études, souvent primés dans des festivals internationaux, au public chinois, ou à enseigner dans des universités chinoises. Ils ont aidé à élargir les horizons créatifs, tout en apportant une bouffée d’oxygène dans l’animation chinoise.

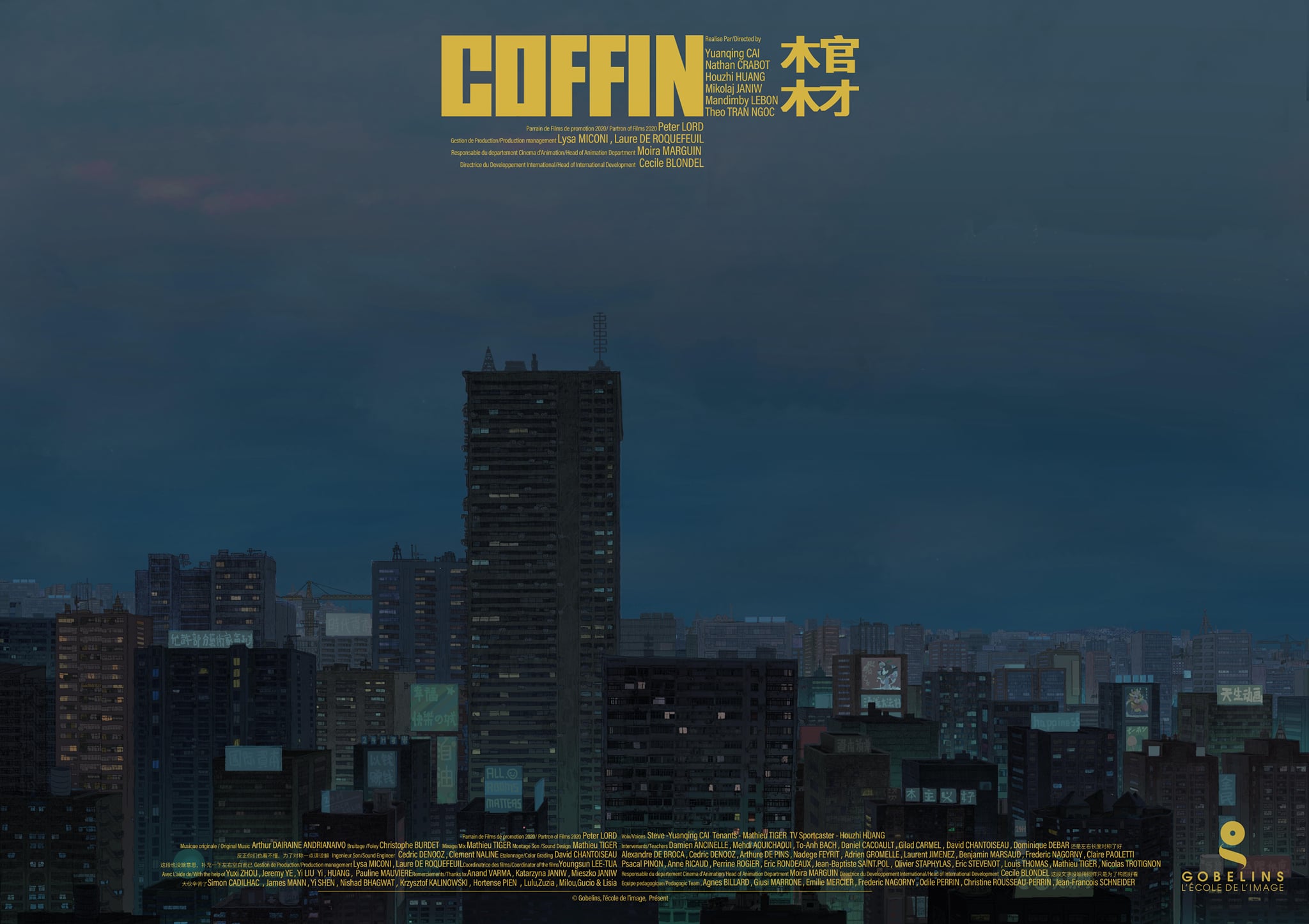

Coffin, court-métrage d'animation français de Yuanqing Cai, Nathan Crabot, Houzhi Huang... en compétition lors du Festival Feinaki en 2021

Le 9 : L'animation chinoise a vécu une très longue traversée du désert. À tel point que vous l’avez comparée au foot masculin chinois, qui traîne une réputation de cancre dans l’opinion publique. Comment expliquer cette situation et quelles étaient les critiques à l’égard de l’animation chinoise ?

Z. Y. : Dans les années 1990 et 2000, la Chine était l’usine du monde dans tous les secteurs, y compris dans l’industrie de l’animation. En pleine réforme économique, les sociétés publiques de productions cinématographiques, qui se sont retrouvées avec une grande liberté d'expression créative, n'ont pas réussi à trouver leur place dans ce nouveau contexte économique. Conflits claniques, disparitions successives des figures phares de l’animation, fuite des cerveaux... Dans le capitalisme de marché, les professionnels de l'anime chinois, au lieu de se consacrer à la création, ont servi de petites mains pour des studios japonais en quête de talents bon marché. Pire, certaines politiques de subventions ont aggravé la crise, car si elles ont pu fonctionner dans les manufactures, elles se sont avérées un total échec dans le secteur culturel. Notamment la subvention de la production de dessins animés basée uniquement sur la longueur des œuvres... Le résultat de cette logique productiviste est que certaines sociétés, peu éthiques, ont obtenu des subventions en produisant énormément d’anime de très mauvaise qualité, privant les vrais créateurs de soutien financier. Cela a créé un cercle vicieux pendant des années .

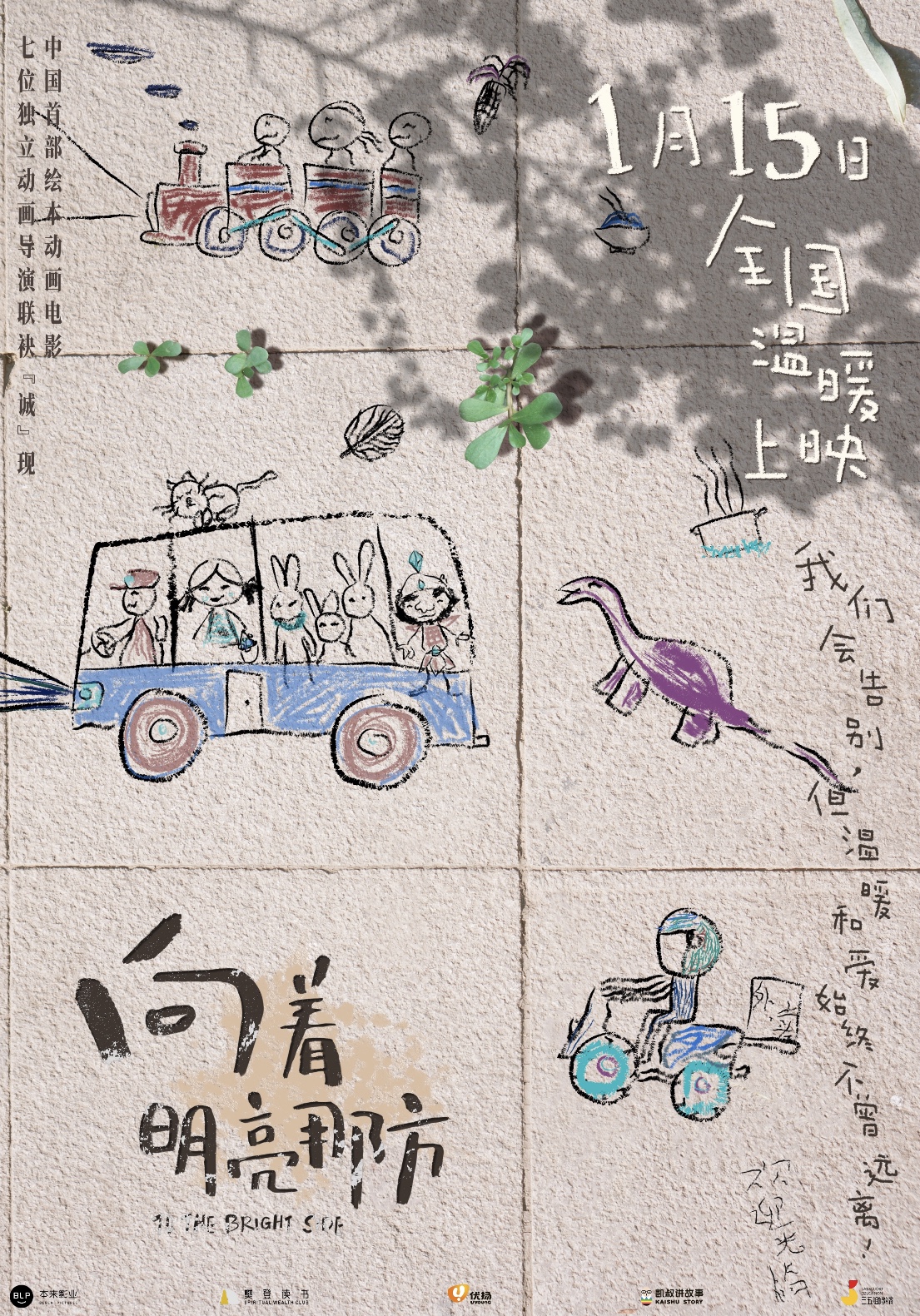

Le 9 : To the Bright Side, adapté de sept livres illustrés, fruit d'une collaboration entre votre festival et la société de production cinématographique Benlai, serait le premier film d'animation collectif à sortir dans les salles chinoises. Une initiative pionnière.

Affiches de To the Bright Side

Z. Y. : La genèse du projet est révélatrice d'un certain état d'esprit de la nouvelle génération de parents chinois, qui se soucient de plus en plus des produits culturels consommés par leurs enfants. Si la société Benlai avait initié ce projet, c'est que son patron, qui venait d'avoir son troisième enfant, a eu envie de proposer des contenus plus riches et variés à ses propres enfants. Passionné par les livres illustrés, il nous a proposé de les adapter en film d'animation. Peinture à l'encre noire et à l'eau, papier découpé, aquarelle... à travers différents styles graphiques, se dessinent sept histoires émouvantes sur les relations pères-fils, la fraternité ou encore les voyages initiatiques. Si certains spectateurs demeurent réticents au graphisme du film – qui défie certaines normes esthétiques figées du milieu –, d'autres apprécient sa pureté et son originalité artistique. Contrairement aux œuvres adaptées de la mythologie chinoise, comme White Snake ou Ne Zha, To the Bright Side s'attache à la réalité et à la poésie quotidienne de la Chine contemporaine. En Chine, on a besoin de plus d'œuvres réalistes et la sortie de notre film en janvier dernier dans les cinémas, marque un très bon début.

Photo du haut © Zhu Yantong. DR.

Commentaires