Aimer entre rêve et réalité : Tang Xianzu ou le « Shakespeare chinois »

Statues en bronze qingtong de Tang Xianzu et William Shakespeare à Stratford, ville natale de William Shakespeare © Xinhua

Plus que contemporains, Tang Xianzu, dramaturge chinois de la dynastie Ming (1368 à 1644), et Shakespeare, géant de littérature britannique, meurent tous les deux en 1616. Comble du hasard, ils ont publié chacun, presque au même moment, leur pièce la plus connue. Rêve au pavillon des pivoines et Roméo et Juliette, traitant toutes deux d’amour, de coup de foudre et de mort, et créées respectivement en 1598 et 1597. Moins connu que son confrère anglais, l’auteur de théâtre chinois, continue pourtant de susciter, quatre siècle après sa disparition, l’intérêt des metteurs en scène et du public, aussi bien en Chine qu’à l'internationale.

À part ces hasards de la vie, quels liens unissent Tang Xianzu et Shakespeare sur le champ littéraire ? Comment les œuvres de Tang Xianzu servent-elles à interpréter le romantisme à la chinoise ? Entretien exclusif avec Wu Fengchu, directeur du centre de recherches international sur Tang Xianzu de la province du Jiangxi, qui revient sur ce lettré, poète, dramaturge et fonctionnaire, aussi intègre qu'insoumis, qui a même abandonné sa carrière officielle pour se consacrer au théâtre.

China News Service : Les quatre pièces de Tang Xianzu - L’épingle à cheveux violette, Rêve au pavillon des pivoines, Chronique de la Commanderie du sud et L'histoire de Handan - marquent l'apogée du théâtre classique chinois. Pourquoi ?

Wu

Fengchu : Ces pièces sont

également connues sous le nom de Quatre

rêves de Linchuan (ville natale de l'auteur), ou Quatre rêves de Yumingtang (bibliothèque de l’auteur), car elles

racontent en effet chacune une histoire de rêve. Pour Tang Xianzu, « les rêves sont faits de passions et le

théâtre de rêves ». Le dramaturge se sert des rêves dans ses œuvres pour

véhiculer idées, états d’âme ou passions. Si les deux premières pièces - L’épingle à cheveux violette et Rêve

au pavillon des pivoines - font éloge de la bonté humaine, les

deux autres - Chronique de la Commanderie du sud et L'histoire de

Handan - dénoncent en revanche l’injustice et la corruption de la

société. À travers ces quatre rêves, se dévoilent le thème de prédilection de

Tang :l’affrontement entre raison

et passion. « La passion ne peut pas cohabiter avec la

raison et vice versa », comme il le

rappelle lui-même. À la fin de la dynastie Ming, période contemporaine du

dramaturge, ce dilemme cornélien constituait de fait un reflet exacerbé de la

lutte entre le renouveau et la morbidité ambiante, le peuple et la société

autoritaire réprimant la liberté individuelle. Donc les pièces de Tang, qui

s'imposaient comme une ode puissante à l’émancipation et à l’humanisme, ont

marqué le point culminant du théâtre classique chinois.

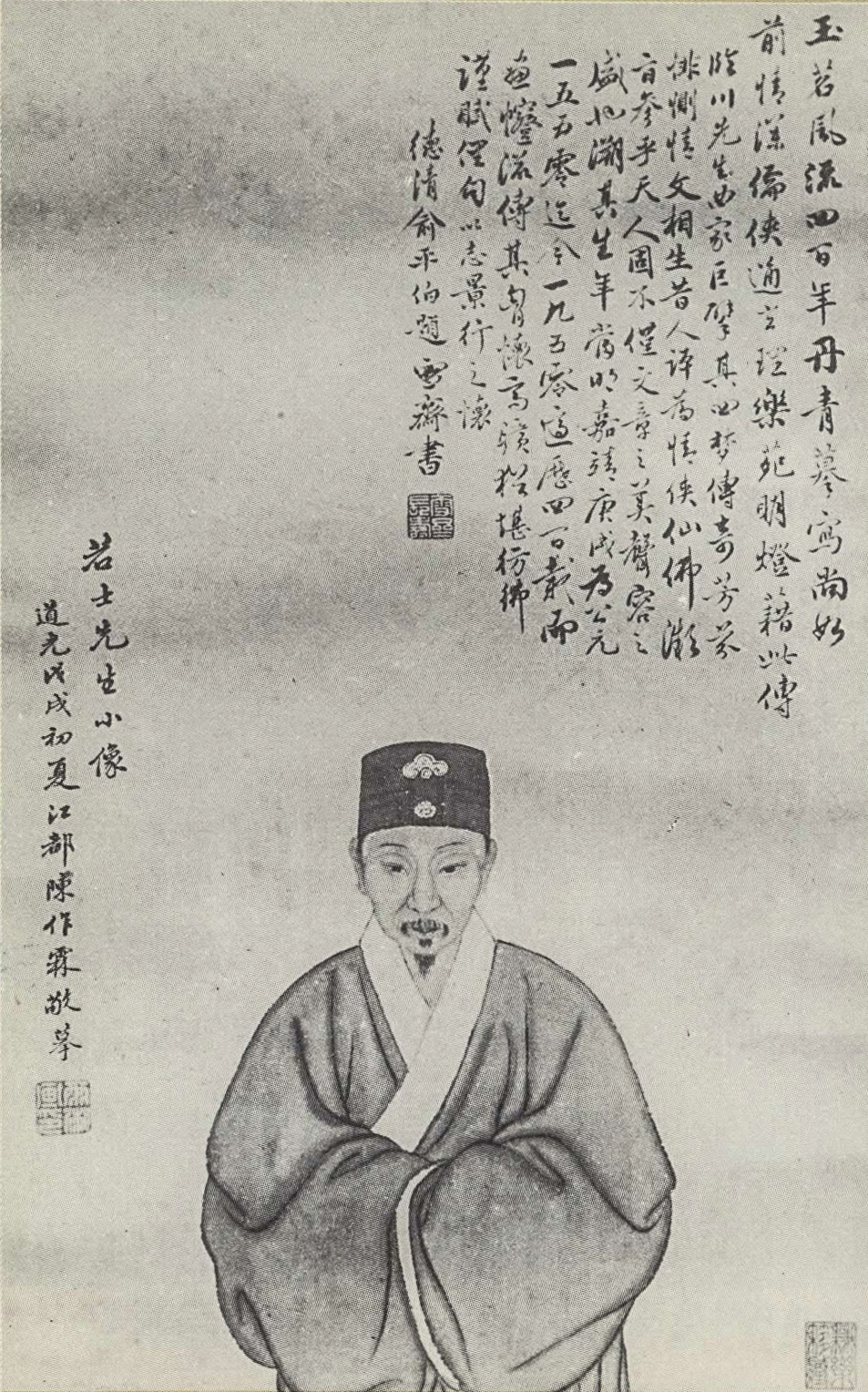

Portrait de Tang Xianzu © Wikimedia commons

CNS : Rêve au pavillon des pivoines a été traduit en plusieurs langues étrangères, suscitant l'intérêt du public à travers le monde. Pourquoi un tel engouement pour les pièces de théâtre de Tang Xianzu ?

W.

F. :

Dans Rêve au pavillon des pivoines, Tang

Xianzu dresse le portrait de Du Liniang, alias Belle, une jeune femme atypique,

qui rêve d’un jeune lettré pauvre au point de tomber amoureuse de ce dernier.

Malade d’amour, elle finit par en mourir, mais réussit à rencontrer son amant

dans une seconde vie. À la fois humaniste et avant-gardiste à l’époque de sa

publication, la pièce a marqué les esprits par son univers aussi onirique que

romantique. Originalités du théâtre-opéra chinois, intrigue palpitante, costume

raffiné, maquillage… tous les ingrédients sont réunis pour que Rêve au pavillon des pivoines puisse trouver écho auprès d’un public le plus

large possible. Si l'art ne connaît rarement de frontières, le théâtre demeure

peut-être la forme d’art la plus universelle dans le monde. Déjà dans les

années 1920, l'œuvre, jouée par le chanteur d’opéra Mei Lanfang, a connu un

franc succès aussi bien au Japon qu’aux États-Unis.

Opéra Kunqu de Rêve au pavillon des pivoines © site officiel de China culture

CNS : Tang Xianzu est considéré comme le « William Shakespear chinois ». Quels sont les points communs que partagent ces deux dramaturges ?

W. F. : Tour à tour penseurs et rêveurs, ces deux auteurs, nés dans différents pays et cultures, partageaient le même goût pour l’émancipation. Ils vivaient tous les deux à une époque charnière : si sous les règne d'Elizabeth Ier et de James Ier, les Anglais, marqués par l’esprit de la Renaissance, portaient un regard critique sur les traditions médiévales, dans l'empire du Milieu, les Chinois sous l'influence de la philosophie morale de Wang Yangming, basée sur l’expérience, remettaient également en cause la domination de l'école rationaliste Cheng-Zhu. La dignité humaine et la quête de liberté se trouvaient au cœur du récit aussi bien chez Tang que chez Shakespeare. Néanmoins, dans la réalité, le poids de la religion et de la raison était tellement lourd qu’ils se servaient des œuvres littéraires, ou plus précisément de rêves décrits dans leurs pièces de théâtres, pour dénoncer les travers de la société. En témoignent Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare ou encore les quatre histoires de rêves de Tang.

Chantres de l’amour, avec un grand A, ils dressaient tous deux le

portrait de femmes qui n’hésitent pas à briser les conventions en exprimant

librement leurs passions. Ainsi ils dénoncent en creux le patriarcat,

moralisateur et théocrate omniprésent dans les sociétés chinoise et anglaise de

l’époque.

Opéra kunqu de Chronique de la Commanderie du sud. Dr.

Cet article a été initialement publié en chinois sur Chinanews.com.cn

Photo du haut : Opéra Kunqu de Rêve au pavillon des pivoines © Bilibili

Commentaires