Quel est l’attrait du « Rêve dans le pavillon rouge », en termes d’échanges interculturels ?

Au XXe siècle, le porte-drapeau du mouvement de la nouvelle culture, Hu Shi, a officiellement confirmé que Cao Xueqin était l’auteur du Rêve dans le pavillon rouge, en s’appuyant sur ses Nouvelles études critiques. Dès lors, Le Rêve dans le pavillon rouge a commencé à franchir les barrières linguistiques et à sortir du cercle culturel chinois pour se diffuser dans le monde.

Qu’il s’agisse de Wang Jizhen, « l’un des trois sinologues de génie » de l’Université de Columbia, ami proche de Hu Shi et de Shen Congwen, profondément influencé par les Nouvelles études sur Le Rêve dans le pavillon rouge, qui a traduit Le Rêve dans le pavillon rouge en Amérique du Nord et qui a mis en lumière le trio amoureux de Bao, Dai et Chai, ou bien du germanophone Kong Fangzhi, qui a voué sa vie entière à Jia Baoyu, qui est parvenu à réduire le contenu principal à cinquante chapitres grâce à sa plume, qui a republié l’œuvre à plusieurs reprises sur le continent européen et qui l’a adaptée dans de nombreuses langues, c’est bien grâce à eux que les cercles culturels européens et américains ont pu se familiariser et prendre conscience du contenu du Rêve dans le pavillon rouge, dans la première moitié du XXe siècle.

Dans les années 1940, le Japon, partie intégrante du cercle culturel de l’Asie de l’Est, a publié deux traductions des 120 chapitres du Rêve dans le pavillon rouge. La fondation de la République populaire de Chine en 1949 et la décennie dorée d’amitié sino-soviétique qui en a découlé ont directement nourri les traductions intégrales des 120 chapitres du Rêve dans le pavillon rouge dans le monde occidental. La traduction russe (1958) de Panasyuk et Menchikov a également donné indirectement naissance aux traductions intégrales du Rêve dans le pavillon rouge dans le monde linguistique d’Europe de l’Est, d’abord en tchèque et en slovaque (en 1986-1988 et en 2001-2003). Pendant les années 1940 et 1950, âge d’or de la production de traductions intégrales du Rêve dans le pavillon rouge, l’œuvre a pénétré pour la première fois l’univers des lecteurs des pays développés dans sa version complète. Pratiquement à la même période, la traduction allemande de Kong Fangzhi et la traduction anglaise de Wang Jizhen ont été adaptées en français, en néerlandais, en hongrois, en italien, en finnois ainsi que dans d’autres langues européennes, élargissant invariablement le lectorat du Rêve dans le pavillon rouge.

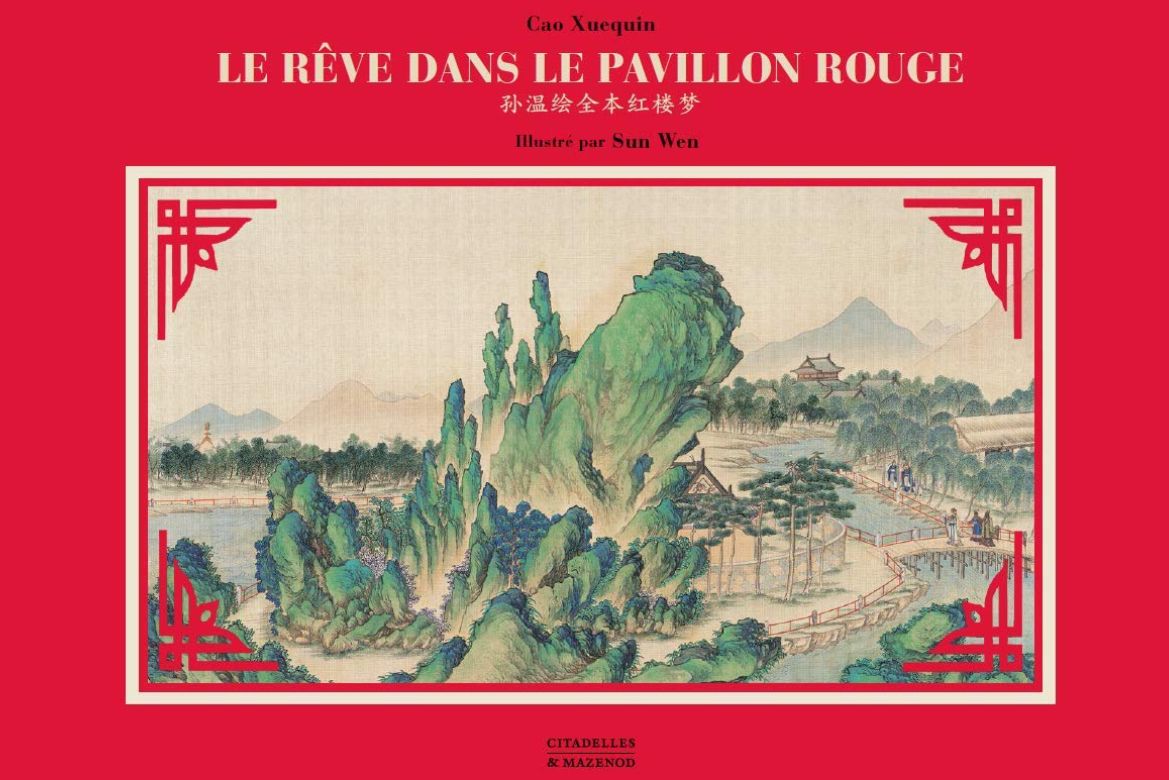

Dans les années 1970, la féroce campagne de « critique du Rêve dans le pavillon rouge », motivée par les besoins politiques de l’époque, a donné lieu à une deuxième ère de traductions intégrales dans l’histoire du Rêve dans le pavillon rouge en termes d’échanges interculturels. Tout d’abord, la Chine a été à l’initiative des traductions complètes des 120 chapitres dans les langues des minorités ethniques telles que le mongol, le tibétain, le ouïghour, le kazakh et le coréen, élargissant la diffusion du Rêve dans le pavillon rouge au lectorat ethnique. Deuxièmement, les deux traductions intégrales majeures du monde anglophone, celles de Yang Xianyi et de son épouse Gladys, ainsi que celle de David Hawkes, ont été peu ou prou publiées à cette époque. Par ailleurs, la comparaison de ces deux textes fait encore l’objet de débats aujourd’hui. En outre, la traduction française intégrale du Rêve dans le pavillon rouge (première édition en 1981), traduite par Li Zhihua et Jacqueline Alézaïs, révisée par André D’Hormon, et la traduction espagnole dirigée par Zhao Zhenjiang, adaptée de la traduction anglaise de Yang Xianyi (première édition en 1988), reflètent toutes deux la transposition littérale intégrale des expressions chinoises par les traducteurs. La traduction allemande des 80 premiers chapitres du Rêve dans le pavillon rouge, datant du début du XXIe siècle, est attribuée au traducteur marxiste formé en Allemagne de l’Est, Benjamin I. Schwartz. Il est indéniable que les trois dernières décennies du XXe siècle ont été marquées par une prolifération des traductions intégrales du Rêve dans le pavillon rouge, reflétant amplement l’influence mondiale de la culture chinoise.

Il est particulièrement intéressant de noter que le sinologue britannique David Hawkes, qui a pris une retraite anticipée de l’Université d’Oxford pour se consacrer à la traduction en anglais des 80 premiers chapitres du Rêve dans le pavillon rouge, a été à l’origine de la première « copie » en anglais de l’œuvre, usant d’une grande variété d’expressions littéraires et imitant les techniques artistiques de Cao Xueqin. Son élève et gendre John Minford a fidèlement pris la suite de cette stratégie de traduction, de sorte que cette version, avant même sa parution, a battu la première traduction intégrale en anglais du père Robert Morrison et a été publiée par Penguin Books. Dès sa publication, elle s’est classée parmi les principales œuvres littéraires du monde anglophone. C’est justement grâce à la traduction anglaise de John Minford que le lectorat occidental a cessé de considérer Le Rêve dans le pavillon rouge comme un simple roman de second ou troisième ordre, en proie à un triangle amoureux. Il a influencé directement et complètement la traduction suédoise intégrale de Pär Bergman et la traduction coréenne de Yong-chul Choe et Ko Min-hee, indirectement et fragmentairement les traductions tchèque et slovaque, jetant ainsi des bases solides pour les échanges interculturels liés au Rêve dans le pavillon rouge dans le monde européen.

En toute franchise, Le Rêve dans le pavillon rouge, roman composé de plusieurs millions de mots écrits au XVIIIe siècle, est une œuvre grandiose qui mérite d’être lue par des milliers de personnes. Le principal attrait du Rêve dans le pavillon rouge, qui suscite l’intérêt toujours croissant des lecteurs du monde entier, réside dans son essence à la fois riche et variée de la culture traditionnelle chinoise, tout en nuances. Les traducteurs qui s’y frottent s’attellent à une tâche difficile, qui consiste à combler le fossé culturel, tout en transmettant le texte avec précision à un lectorat multiculturel. Assurément, Le Rêve dans le pavillon rouge de Cao Xueqin, démonstration exhaustive des compétences littéraires et artistiques propres au roman, a traditionnellement été considéré comme une barrière infranchissable en termes d’échanges interculturels, comme en témoigne une interview de Yang Xianyi et Gladys, célèbre couple de traducteurs qui a « traduit toute la Chine en anglais, au fil de sa vie ». Malgré tout, à force de travail, John Minford et David Hawkes semblent avoir réussi à transformer ce « fossé naturel » en une voie de communication.

Tang Jun, docteur en littérature de l’École des langues étrangères de l’Université de Pékin, chercheur invité à l’Université de Helsinki et à l’Académie des sciences slovaque, professeur à l’Institut d’histoire des civilisations mondiales de l’Université des études internationales de Shanghai et directeur de la Société chinoise du Rêve dans la chambre rouge, s’intéresse aux traductions multilingues du Rêve dans le pavillon rouge et aux échanges culturels multiethniques le long de la route de la Soie.

Cet article a été initialement publié en chinois sur Chinanews.com.cn.

Photos : DR.

Commentaires