Hommage à Lin Wenxiao, pionnière du cinéma d’animation chinois

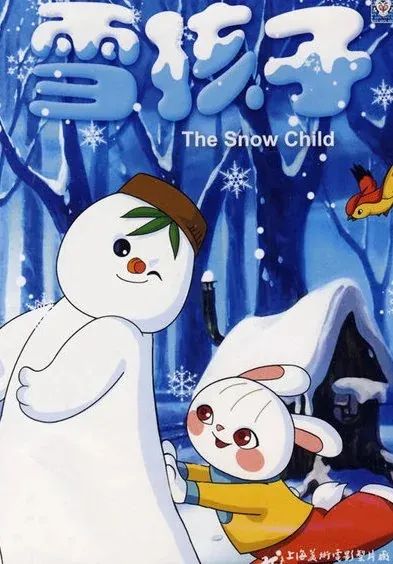

Pilier de la deuxième génération des animateurs chinois et véritable héraut de « l’école chinoise », Lin Wenxiao, réalisatrice du très touchant Enfant de neige, est décédée en juin dernier à 89 ans à Shanghai.

Le 7 juin, Lin Wenxiao, célèbre réalisatrice du cinéma d’animation, s’est éteinte à l’âge de 89 ans à Shanghai, après trois ans de lutte contre la maladie. « Emportée par les souvenirs d'enfance réservés aux "post-80", elle s'est envolée avec "L'enfant de neige" », « Je me rappelle toujours à quel point j'étais triste après avoir regardé "L'enfant de neige" », « "Les aventures de Shuke et Beita", "Le Roi des singes", "Les Têtards à la recherche de leur maman"... Merci à vous d'avoir rendu notre enfance si merveilleuse ! »... Sur les réseaux sociaux chinois, les hommages fusent de toutes parts. Pionnière du cinéma d’animation chinois, la réalisatrice laisse derrière elle une filmographie mémorable, dont notamment L'enfant de neige.

Héraut de « l’école chinoise »

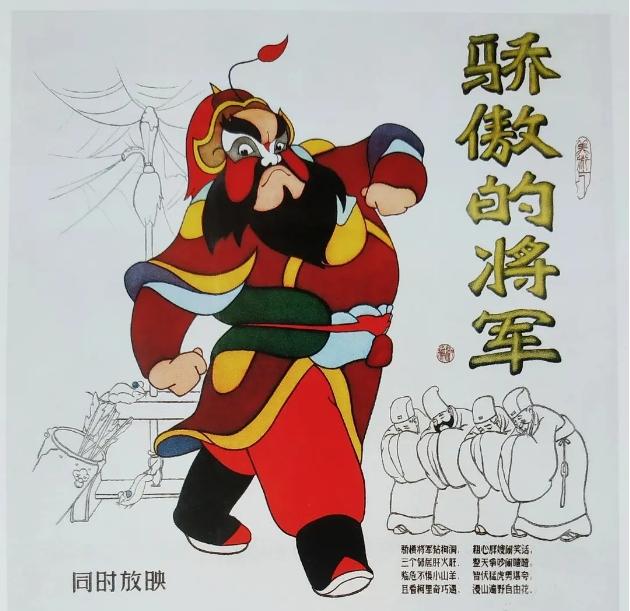

Après avoir suivi des études de dessins animés à l’Académie du cinéma de Pékin, Lin Wenxiao décroche en 1953 son diplôme et travaille au sein de l’équipe des films d’art du Studio de cinéma de Shanghai, devenue en 1957 le Studio de cinéma des beaux-arts de Shanghai. Son premier poste : assistante stagiaire de l’illustration pour le film The Proud General, réalisé par Te Wei et Li Keruo. Un film emblématique, digne d'une oeuvre pionnière de « l’école chinoise » de l'animation, car il fusionne un bon nombre de styles artistiques typiquement chinois : les masques de l’opéra de Pékin, les tambours et les bandes sonores propres aux opéras chinois, des palettes de couleurs traditionnelles chinoises, ainsi que des scènes peintes au lavis et au pinceau... Le baptême de feu professionnel a tellement marqué Lin Wenxiao, qui a depuis pour vocation de se consacrer entièrement au « cinéma d'animation national ».

Des années 1960 aux 1990, le nombre de films d'animation chinois a explosé. Le petit héros, premier film de marionnettes en couleur ; Pourquoi le corbeau est noir, premier film d'animation en couleur ; Les cochons qui mangent les melons, premier film d'animation en couleur en papier découpé ; Les Têtards à la recherche de leur maman, premier film utilisant le lavis à l'encre noire, ou encore Trois moines, Un cerf de neuf couleurs, L'enfant de neige, Meitounao et Bugaoxing, Le détective chat noir... Grâce à la popularisation des œuvres rendue possible grâce aux postes de télévision, ces dernières diffusées sur le petit écran ont pu accompagner une génération d’enfants chinois, notamment ceux nés entre 1970 et 1990, jusqu’à devenir une partie intégrante de leur mémoire collective.

Sortir des sentiers battus

Les cinq réalisateurs - Lin Wenxiao (L’enfant de neige), Yan Dingxian (conjoint de Lin Wenxiao et réalisateur du Prince Nezha triomphe du roi Dragon), Hu Qingjin (The Fight Between the Snipe and the Clam), Xu Jingda (Trois moines) et Dai Tielang (Le détective chat noir) -, piliers de la deuxième génération des animateurs chinois, ont beaucoup contribué à la prospérité de l’industrie. « Le décès de Lin Wenxiao marque la fin d’une époque », soupire Chang Guangxi, réalisateur de films d'animation et ancien directeur du Studio de cinéma des beaux-arts de Shanghai. Proches collaborateurs, les deux ont travaillé sur plusieurs films comme Le Roi singe, Les petites héroïnes de la prairie ou encore L’enfant de neige. Pour Chang Guangxi, Lin Wenxiao était non seulement une créatrice talentueuse et novatrice, mais également une professeure toujours à l’écoute et ouverte d'esprit. Encouragé par cette dernière, il a pu laisser libre cours à sa créativité, puisant ses inspirations dans des formes artistiques traditionnelles chinoises comme l'estampe du Nouvel an chinois ou la figurine en argile de Wuxi pour créer une palette de couleurs aussi vive que dynamique pour L'enfant de neige.

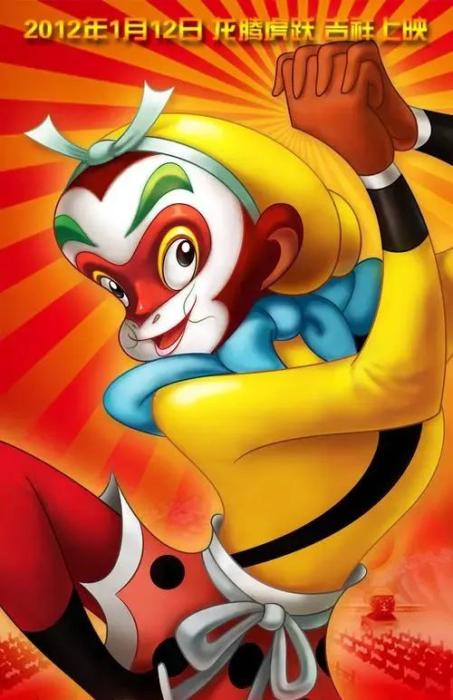

À l’époque de Lin Wenxiao, la réalisation d'un film d'animation était un travail collectif, beaucoup plus chronophage et complexe, qui nécessitait plusieurs étapes rien que pour la création graphique : des dessins originaux, des séquences d'animation, la peinture de l'arrière-plan, le traçage et la coloration... Mais cela ne l’a pas empêchée de peaufiner sans cesse les détails et d’innover en permanence. Chargée de la conception des dessins originaux pour le film emblématique Le Roi singe, sorti en 1961, Lin Wenxiao a tout d’abord relu le livre originel La Pérégrination vers l'Ouest, et s’est rendue dans des temples de Pékin et de Dunhuang pour s'inspirer des lieux réels. Sa méthode de travail ? Se mettre devant le miroir pour bien saisir les moindres gestes ou émotions dans la création des personnages. C'est ainsi qu'elle a pu créer des scènes captivantes qui font échos auprès de plusieurs générations d'enfants chinois. L'un de ses mantras était d'« éviter d'imiter les autres et de se répéter », comme elle l’a confié lors d’un entretien : « J’aime analyser minutieusement les scénarios pour comprendre petit à petit ce que je veux représenter comme images et personnages. Il faut toujours sortir des sentiers battus et quitter sa zone de confort ».

La seconde jeunesse de « l’école chinoise » ?

Le Studio de cinéma des beaux-arts de Shanghai, son ancien employeur, la tenait en grande estime : « Le cinéma d'animation étant son aspiration et sa vocation durant toute la vie, Lin Wenxiao était témoin de plusieurs "premières fois" dans l'histoire de l'anime chinois : le premier long-métrage, le premier film peint au lavis, le premier long-métrage en grand large... Au cours de la création, elle essayait toujours de faire émerger des émotions chez ses personnages à travers des petits gestes subtils. Elle a réussi à distiller des valeurs telles que "sincérité, humanité et beauté" dans ses œuvres, les transmettant aux enfants et contribuant énormément à la prospérité du cinéma d'animation chinois et à "l'école chinoise". » En effet, elle était à la fois témoin et actrice des « années pionnières » du cinéma d'animation chinois. La narration et le style artistique du cinéma d’animation chinois, unique dans son genre, qui se démarquent des films de Disney, lui ont valu le nom de « l'école chinoise ».

Selon Chen Zhihong, réalisateur de films d'animation et directeur du département de dessin animé au collège de cinéma de l'Université de Shanghai, les professionnels à l'âge d’or du cinéma d'animation brillaient par leur « audace ». Tout d’abord, sur le plan technique, ils osaient appliquer de nouvelles techniques pour créer différents styles d'anime, avec du papier découpé ou des marionnettes. Et puis forts en imagination narrative, ils ont pu transmettre, à travers l’humour et des situations comiques, les valeurs chères au peuple chinois, comme le courage, la fraternité et la tolérance, sans pourtant tenter de nous donner des leçons. S’ils ont absorbé certaines techniques et théories de leurs confrères occidentaux, ils savaient aller au-delà de l’imitation pour innover et épater dans leurs propres créations. Enfin, l’objectif de ces créateurs aussi talentueux que sincères n’était jamais de gagner de l'argent ou de remporter des prix internationaux, mais de plaire à leur (jeune) public.

Ces dernières années, l’animation chinoise connaît un nouvel essor créatif. Yao-Chinese Folk tales, nouvelle création produite par le Studio de cinéma des beaux-arts de Shanghai, est un succès phénoménal sur le marché chinois. Fruit de l’héritage de « l’école chinoise », cette anthologie d'animation brille par son imagination débordante et son esthétique unique à la chinoise. « L’école chinoise » est peut-être en train de vivre sa seconde jeunesse.

Article traduit du chinois, initialement publié sur Chinanews.com.cn.

Commentaires