Lu Tianming, la plume idéaliste derrière les séries anti-corruption chinoises

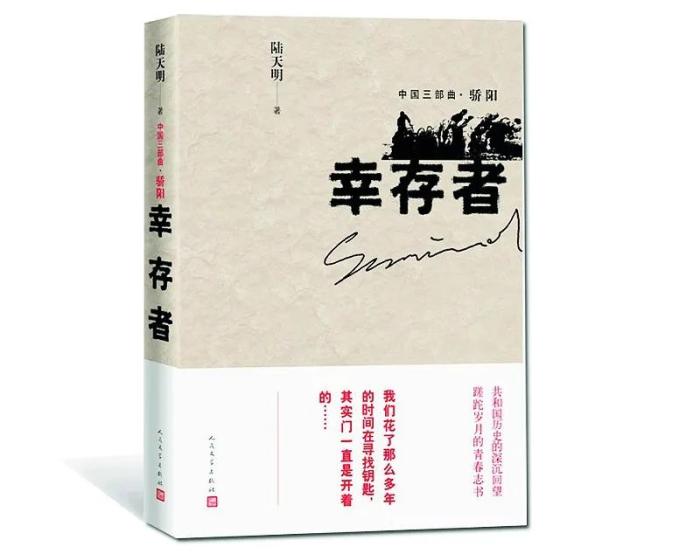

Grâce au succès de plusieurs de ses séries du genre « anti-corruption », notamment Le ciel en haut, La neige sans trace, Le secrétaire général provincial ou encore Frisson en haute latitude, Lu Tianming fait partie, avec Zhou Meisen et Zhang Ping, des « trois mousquetaires » qui portent la lutte anti-corruption à l'écran. Mais il y a dix ans, ce scénariste de premier plan a décidé de se retirer du monde télévisuel, pour renouer avec sa passion de la littérature. La raison ? Il avait nourri l'ambition de rédiger une « Trilogie chinoise », voulant dresser le portrait d'une génération de Chinois de son âge. Suite au premier tome Les survivants, publié en 2017, l'octogénaire vient de sortir cet été Le chemin. L'occasion pour nous de revenir sur la vie de cet auteur infatigable, lui-même témoin de l’histoire moderne chinoise.

La tentation de l'ailleurs

La trilogie retrace les hauts et les bas de trois

jeunes instruits de Shanghai partis travailler au Xinjiang dans les années

1950. Si dans le premier tome, ce trio idéaliste et ingénu se lance dans le

développement économique et social dans les régions frontalières, Le Chemin, qui s'inscrit dans la

continuité, relate leur retour à Pékin ou à Shanghai. La fiction fait grands

échos à la propre vie de Lu Tianming. Le romancier faisait partie de ces jeunes

instruits qui sont « montés dans la montagne et descendus à la campagne » à

l’appel du gouvernement.

Dans les années 1950, le jeune citadin, né à Kunming, mais qui a grandi à Shanghai, part tout d'abord pour la campagne dans l'Anhui puis dans le Xinjiang. Il se jette dans le grand bain, caressant l'ambition de faire partie de la première génération de paysans cultivés. Un idéal qui se heurte ensuite à la réalité. En témoigne son séjour dans l'Anhui : dû au rythme de travail physique dans les champs et à la pénurie alimentaire, Lu Tianming, qui souffre d’hémoptysie, est obligé de retourner à Shanghai pour suivre un traitement. Loin d'être découragé par la dureté de la vie, il se porte volontaire pour partir au Xinjiang trois ans plus tard. Mais c'est un parcours du combattant pour intégrer la Bingtuan, ou Société de production et de construction du Xinjiang, une organisation gouvernementale économique et semi-militaire spécifique à la région autonome du Xinjiang en Chine. Il faut tout d'abord voyager en train durant cinq jours et nuits pour arriver à Urumqi, chef-lieu du Xinjiang et traverser ensuite 240 km pour rejoindre les fermes locales. D'autant plus que le recrutement demeure très sélectif : seulement un tiers des inscrits aura la chance de gagner les rangs de la Bingtuan. Une aventure de jeunesse qui reste gravée dans sa mémoire.

Si les jeunes instruits comme Lu Tianming sont souvent décrits comme victimes, notamment dans les romans de la « littérature des cicatrices* », l'écrivain tient un avis plus nuancé. Il se considère à la fois comme bénéficiaire et victime de ces grands mouvements politiques. « C'est à nous d’écrire sur ce qu'on a vécu, car les autres ne parviennent pas à raconter de manière juste ce pan de l’histoire complexe ni se sentent légitime de tout raconter », précise-t-il.

Garder les pieds sur terre

C’est au Xinjiang qu’il se marie, fonde une

famille et élève ses enfants. En 1971, il prend sept jours de congé et s’isole

dans un entrepôt pour terminer son premier ouvrage, Prendre le large, une pièce de théâtre en quatre actes. À l’affiche

à Pékin en 1974, la pièce connaît un grand succès. Il revient ensuite avec sa

famille à la capitale chinoise pour travailler au sein de l’Administration

nationale de la radio et de la télévision. Il ne fume ni ne boit, passe son

temps à écrire et signe des articles dans des magazines littéraires influents

comme Contemporain ou encore Récolte. Pour lui, un écrivain doit

avant tout relater l'évolution de la société au lieu de mettre en avant ses

ressentis personnels. C’est pourquoi il passe beaucoup de temps à expérimenter

d'autres métiers différents : il exerce en tant qu’ouvrier et juge par exemple.

Certaines valeurs, comme l’idéalisme et le patriotisme, qui ont tant façonné sa

vision du monde dans sa jeunesse, ne l’ont jamais quittées. Son crédo ? « Parler pour le peuple avec sincérité »,

une formule source d’inspiration pour écrire ses séries anti-corruption.

Le ciel en haut est considéré comme la première série anti-corruption dans l’histoire télévisuelle chinoise. C’est un véritable projet de longue haleine. En 1992, Lu Tianming, scénariste au sein de la société de production des séries chinoises a eu comme consigne d’écrire une série réaliste traitant des sujets contemporains. Alors que la corruption était sur toutes les lèvres, Lu Tianming a jeté son dévolu sur ce thème « tendance » qui préoccupe une grande partie des Chinois. S’il a terminé l'œuvre en cinq mois, il faut attendre 1995 pour voir la série diffusée sur les chaînes chinoises. C’est la première fois qu’une série raconte les méfaits d’un cadre du parti communiste aussi haut placé. Le succès populaire et critique tranche pourtant avec une sorte de réticence au sein du monde littéraire. Lu Tianming balaie d’un revers de main le mépris des intellectuels pour la culture populaire : « la télévision permet d’atteindre un public le plus large possible et il est important pour un écrivain de garder les pieds sur terre ».

Marcher sur des oeufs

Lu Tianming fait preuve d'audace au moment où il résiste aux pressions exercées par plusieurs institutions publiques pour qu’il modifie le scénario du Ciel en haut. De nature têtu, il n’a pas sa langue dans sa poche. Il a exprimé publiquement ses regrets sur le fait que tant d’écrivains brillants choisissent de devenir cadres au sein de l’Association chinoises des écrivains, une organisation publique. « Nous ne manquons pas de cadres, mais nous manquons de grands écrivains et d'excellentes œuvres », a-t-il déploré.

Au fil des ans, il a cultivé sa propre vision sur

la littérature. Il n’a pas un goût prononcé pour les thèmes sombres, car selon

lui, au lieu de faire de l’écriture un exutoire à leur propre colère, les

écrivains devraient regarder en avant pour donner de l'espoir à leurs lecteurs.

Mais dans son propre cas : pour dresser le portrait d’une génération de

Chinois, le plus grand défi était de trouver l’équilibre délicat entre la

transposition de la réalité et la construction d’un récit percutant. Il lui est

donc important de respecter deux principes : être authentique sans emboîter le

pas sur les autres et éviter d’être partial ou radical. Il a souvent

l'impression de marcher sur des œufs pour relater son propre vécu et pour représenter

de manière juste et objective le passé. À ses yeux, s’il est difficile

d’accéder à la vérité avec un grand « V », on doit toujours tenter de s’en

approcher. Le Chemin terminé, Lu

Tianming s’attaque aussitôt à son prochain ouvrage. Il met en place une routine

d’écriture : se lever entre quatre et cinq heures du matin, écrire dans la

journée et se coucher à neuf heures du soir. 11 ans s’étant écoulés après qu’il

s’est attaqué aux premières lignes de la trilogie, l’octogénaire espère bien

mettre à jour son troisième tome le plus tôt possible.

*Mouvement littéraire apparu en Chine à la fin des années 1970 lors du regain de liberté, vis-à-vis des intellectuels et des écrivains notamment, qui suivit la fin de la révolution culturelle.

Article traduit du chinois, initialement publié sur Chinanews.com.cn.

Photo du haut : DR.

Commentaires