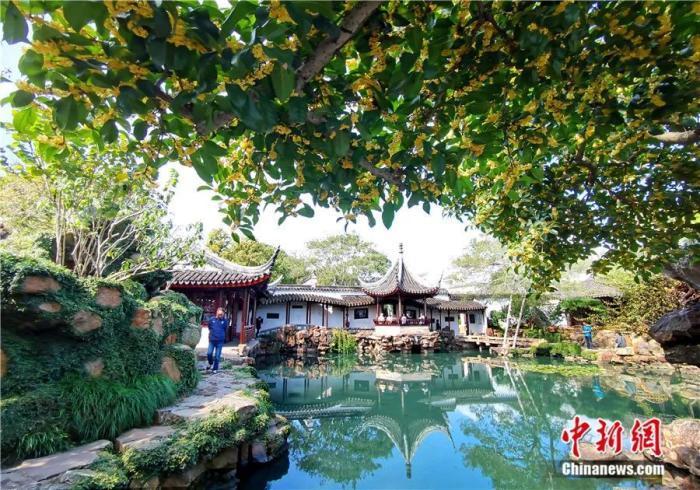

Pourquoi les jardins de Suzhou sont-ils populaires en Orient et en Occident depuis des siècles ?

Depuis la pagode chinoise du jardin de Stowe en Angleterre au XVIIIe siècle jusqu'au « Ming Xuan » du Metropolitan Museum of Art des années 1980 aux États-Unis, la popularité du style chinois a évolué d'une perspective « exotique » vers une compréhension culturelle. Échanges entre sinologues, l’Américain William Nienhauser, le Japonais Kōichirō Inahata, le Français Jean-François Vergnaud, et le directeur exécutif de l'Académie Li Keran de peinture de Suzhou, Xu Jian, autour de la vitalité des jardins de Suzhou dans le monde à l'occasion de la huitième édition du Congrès mondial des sinologues à Suzhou.

Comment les jardins, en tant qu'espaces physiques, sont-ils devenus des symboles de l'identité des lettrés ? Comment Suzhou est-elle devenue un lieu sacré pour la création de jardins par les lettrés, contribuant ainsi à la renommée culturelle de Suzhou ?

Xu Jian : Suzhou est un lieu doté de richesses naturelles et de talents exceptionnels, où de nombreux lettrés et gens de lettres se sont établis au fil des dynasties chinoises. Dans ce processus, les jardins, en tant que lieux de vie à la mode, sont devenus non seulement un style de vie recherché par les lettrés de l'époque, imité par les empereurs, mais aussi un symbole de la culture chinoise transmis à l'Occident.

Lorsque nous parlons de jardins, nous pensons naturellement à leurs propriétaires. Parallèlement, que ce soit dans la peinture, la céramique, la sculpture, etc., ils dépeignent continuellement ce style de vie élégant.

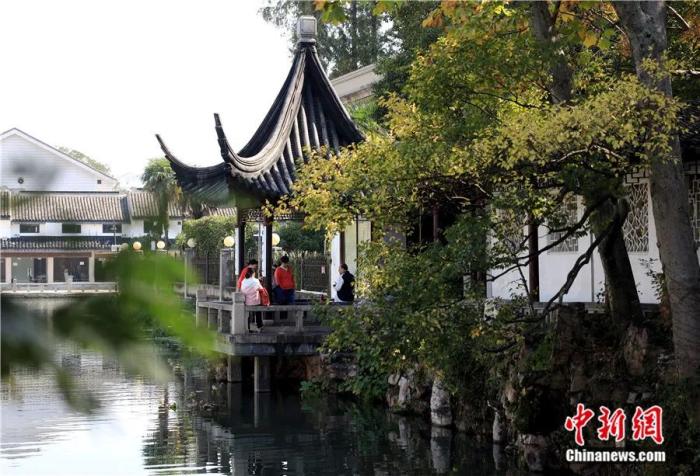

W. Nienhauser : Je partage quelques souvenirs de ma première visite à Suzhou en 1985. Après être descendu du train, deux jeunes nous ont invités, ma femme et moi, à faire une promenade en pousse-pousse à Suzhou. Ils nous ont emmenés dans un jardin magnifique, peu fréquenté. Nous nous sommes assis à côté d'une table en pierre pour boire du thé et discuter. Ce fut ma première impression de Suzhou et de ses habitants. Je pense que la renommée de Suzhou ne tient pas seulement à ses jardins, mais aussi aux gens qui s'y trouvent.

L'exportation d'objets d'art, notamment la porcelaine, a véhiculé les images de ces jardins de lettrés chinois. Dans ce processus, avec quelles villes occidentales Suzhou a-t-elle façonné cette première impression ?

J.-F. Vergnaud : À la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, les jardins du palais de Versailles en France ont été construits sur cet intérêt de la noblesse française pour la culture chinoise. Les paysages et jardins peints sur les porcelaines représentent justement les scènes du Jiangnan en Chine. Ils ont construit une Chine imaginaire à travers ces paysages, bien qu'ils ne comprissent pas vraiment la Chine, ils ont découvert le concept de « l'union de l'homme et de la nature ». Cette nouvelle idée était très conforme aux idées des Lumières en France.

À l'époque, les Français considéraient la Chine comme une utopie. Ils voulaient utiliser cette Chine imaginaire pour réformer leur propre pays. Ainsi, le style chinois est devenu populaire parmi les intellectuels et la noblesse en France. En même temps, certains missionnaires sont venus en Chine pour étudier l'histoire chinoise. Ils ont ramené en France une Chine plus authentique. Cela a eu un impact considérable sur la France, et les jardins en sont un exemple. Pourquoi les grands nobles, depuis l'époque de Louis XIV, ont-ils été si curieux à ce sujet ? Parce que c'était un concept nouveau et différent. Dans leurs grands jardins, ils construisaient des petits jardins de style chinois pour montrer leur puissance.

Xu Jian : C'est vrai, la diffusion du style chinois a eu plusieurs phases. Au début, il représentait l'imagination occidentale de l'exotisme. Dans les années 1980, l'Occident souhaitait mieux comprendre la véritable Chine, et le Ming Xuan du Metropolitan Museum of Art aux États-Unis a été construit sur la base du Dianchun Yi à Suzhou.

Au XVIIIe siècle, dans les jardins de style chinois construits par la reine Marie-Antoinette à Versailles, une fausse montagne nommée « L'Escargot » imitait la méthode de superposition des jardins des lettrés de Suzhou. Pourquoi les jardins de Suzhou sont-ils devenus l'objet de fascination des nobles européens ?

J.-F. Vergnaud : Au XVIIIe siècle, Suzhou était une grande ville chinoise, avec une population d'environ 500 000 habitants, tandis que Paris en comptait environ 200 000. Suzhou était également une ville prospère, économiquement florissante grâce à sa production de soie. À l'époque Ming, la production de soie de Suzhou représentait un tiers de la production nationale. Le développement économique a encouragé de nombreux lettrés et savants à vouloir construire des jardins.

Xu Jian : L'expansion internationale des jardins de Suzhou suit une certaine logique. Durant la période Kangxi, Yongzheng et Qianlong (XVIIe, XVIIIe siècles), le jardin impérial du Yuanmingyuan a été construit. À cette époque, des missionnaires français et britanniques sont venus en Chine, dont beaucoup étaient peintres. Ils ont peint des portraits à la cour impériale et ont ensuite dessiné des paysages, envoyant ces dessins en Europe par courrier et les publiant dans des magazines. Cela a joué un rôle dans la propagation des jardins chinois en France, notamment dans la construction de scènes d'eau, de bâtiments et de fausses montagnes avec des éléments chinois à Versailles.

K. Inahata : Les jardins recèlent de sens cachés. Ainsi, les pierres du Lac Taihu dans ces jardins m'ont semblé étranges lors de ma première visite. Mais après avoir entendu les explications des Chinois, j'ai compris, par exemple, que les petits trous naturels dans les pierres du Lac Taihu évoquent des nuages flottants de différentes formes. Certains jardins au Japon ont été inspirés par la Chine, apprenant et conservant ces idées pour la construction de leurs propres jardins.

Cet échange et cette influence se retrouvent également dans d'autres domaines culturels et artistiques. Après l'ère Meiji, le monde artistique japonais a grandement respecté les antiquités chinoises et les artistes chinois en peinture et calligraphie. Le poète, calligraphe et peintre chinois Lin Sanzhi et son œuvre en écriture cursive Poème de l'amitié sino-japonaise reflètent les réalisations de l'art de la calligraphie cursive en Chine sur près de 300 ans et témoignent des échanges calligraphiques entre la Chine et le Japon.

Dans certains jardins, les gens peuvent voir des technologies et des matériaux modernes occidentaux, tels que l'utilisation du verre coloré. Comment cette nouvelle technologie et ces nouveaux matériaux ont-ils été intégrés dans le contexte chinois et comment ont-ils influencé les méthodes traditionnelles de jardinage en Chine et les goûts esthétiques des lettrés chinois ?

Xu Jian : Dans le pavillon des 36 mandarins du jardin Zhuozheng, il y a des fenêtres en verre coloré très éclatantes, qui rappellent les églises occidentales. Ce matériau a donné une nouvelle couleur aux jardins des lettrés. À l'époque, les tuiles de verre colorées ou les peintures éclatantes n'étaient pas utilisées par le commun des mortels, mais l'introduction du verre coloré a donné un aspect plus vivant aux jardins des lettrés. Ce nouveau matériau a été utilisé non seulement dans le Jiangnan mais aussi de manière plus marquée dans le Lingnan, car les jardins du Lingnan ont prospéré à la fin de la dynastie Qing, à une époque où de nombreux nouveaux matériaux de construction ont été introduits en Chine.

J.-F. Vergnaud : Dans l'histoire moderne de la Chine, de nombreux Chinois se sont également inspiré des pays occidentaux, les considérant comme des pays idéaux. À la fin des années 70 et au début des années 80 du siècle dernier, de nombreux citoyens chinois croyaient que les pays occidentaux étaient très riches, ce qui est similaire à la façon dont les Français du XVIIIe siècle percevaient la Chine par l'imagination.

Quel rôle les jardins de lettrés ont-ils joué dans le processus d'entrelacement continu des civilisations orientale et occidentale ?

W. Nienhauser : Lorsque vous entrez dans un jardin chinois, vous ressentez une sensation de calme et de confort, semblable à celle d'un parc américain, imprégné de l'essence de la nature.

Aux États-Unis, des parcs urbains comme Central Park à New York ont en fait été influencés par la France et la Grande-Bretagne. Bien qu'il y ait des termes différents comme « garden » et « landscape », le style des jardins, avec son transfert et son influence continus entre différents pays et régions, montre que le désir et l'aspiration des gens à être en harmonie avec la nature sont universels.

Xu Jian : Les jardins de lettrés représentent l'idée de « l'érudit » dans la culture chinoise, intégrant les pensées confucéenne, bouddhiste et taoïste. De tels espaces physiques, comme les bâtiments occidentaux, avec de nombreux vestiges historiques, permettent aux gens de ressentir le plus directement la puissance de l'espace et de la culture.

J.-F. Vergnaud : En tant que compréhension du monde et imagination d'un monde idéal, les jardins chinois, italiens, américains, français et japonais portent tous la quintessence de la culture de leur pays respectif. Que ce soit en tant que perspective académique pour comprendre la civilisation ou comme perspective populaire pour apprécier la vie, les jardins sont des histoires silencieuses, disponibles pour une lecture lente et approfondie.

Article traduit du chinois, initialement publié sur Chinanews.com.cn.

Commentaires