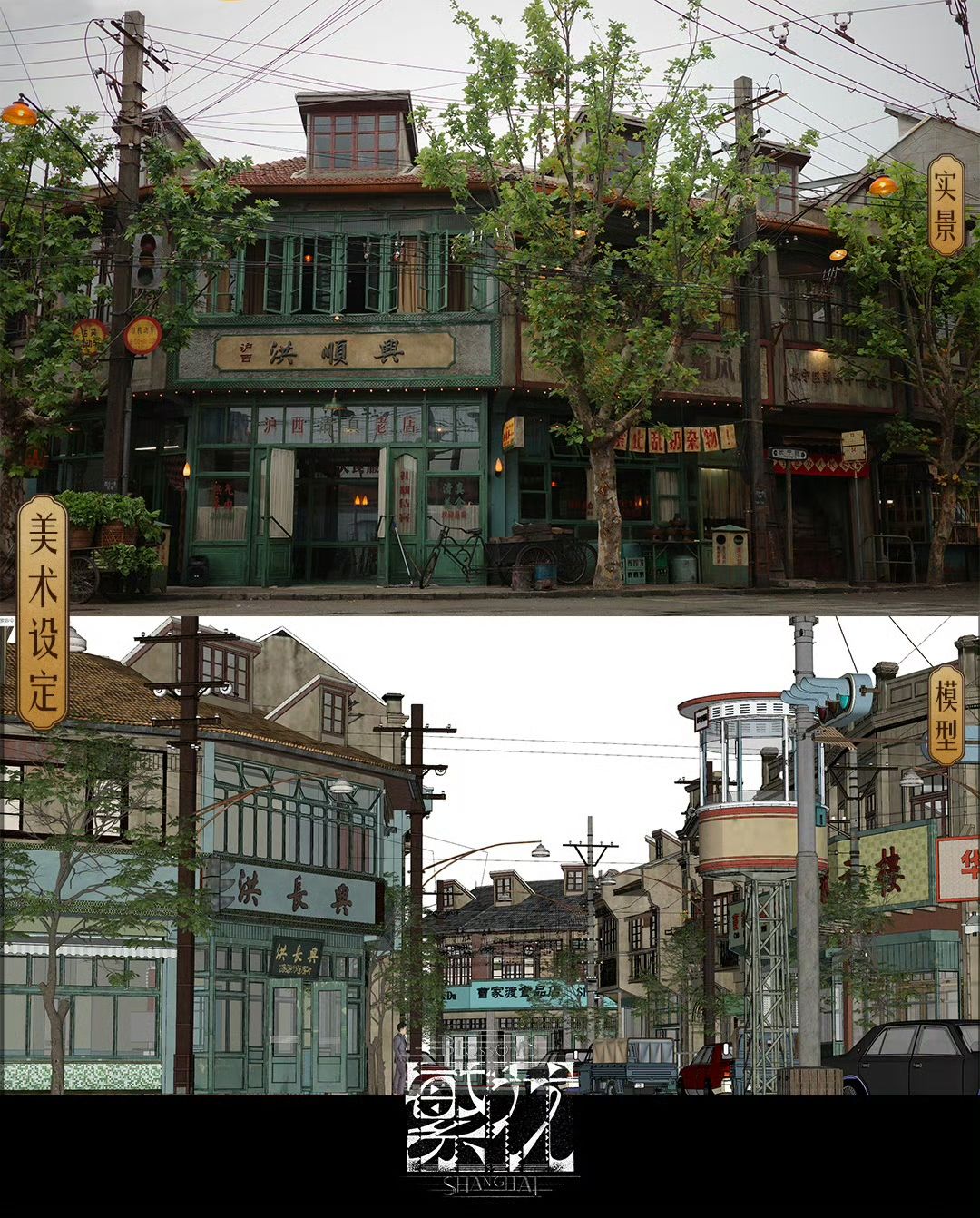

La série « Blossoms Shanghai » de Wong Kar-wai fait la part belle au « style hongkongais »

Quelles sont les origines culturelles de Shanghai et de Hong Kong ? Pourquoi le « Conte de ces deux cités » est-il si populaire dans les séries à succès ? Bao Yaming, directeur exécutif de l’Institut de l’innovation culturelle urbaine de l’Académie des sciences sociales de Shanghai et directeur adjoint du Centre de recherche culturel de Shanghai, a récemment accordé une interview exclusive à China News pour répondre à ces questions.

La série Blossoms Shanghai combine les souvenirs des Shanghaïens à la nostalgie des Hongkongais. Comment la culture de Hong Kong a-t-elle influencé Shanghai dans les années 1990 ? Quel était l’attrait de Hong Kong pour les habitants de Shanghai à cette époque ?

Comme le montre la série Blossoms Shanghai, le Shanghai des années 1990 délaissait une économie planifiée au profit d’une économie de marché socialiste. Le fait que Mademoiselle Wang ait pu exercer une influence indéniable sur la rue Huanghe lorsqu’elle travaillait au numéro 27 sur le Bund et que l’oncle Ye ait eu des attitudes très différentes à l’égard de Mei Ping n’est pas dû à des changements dans leurs capacités personnelles, mais à la puissance du système qui les sous-tend. Les activités de commerce extérieur et les rouages des guerres commerciales survenus à ce tournant de l’histoire sont devenus un moyen pour le public de comparer le présent au passé avec émotion.

À l’époque, Hong Kong était un port franc ouvert et dynamique, en avance sur Shanghai en termes d’activités économiques, de développement social, de vie urbaine, de tendances, de culture populaire et d’atmosphère internationale. Pour Xue Zhi, Hong Kong est donc un endroit où elle peut aspirer à une vie meilleure. Pour A Bao, c’est un lieu où il peut avoir la chance de trouver de nouvelles richesses et d’introduire de nouveaux modèles.

Les atouts et les tendances culturelles de Hong Kong ont eu un impact à plusieurs niveaux et tous azimuts sur Shanghai. Par exemple, les Shanghaïens ont appris le cantonais grâce aux chansons pop de Hong Kong et ont apprécié la vitalité économique croissante de Hong Kong, sa vie matérielle abondante et sa recherche effrénée de la vie. Pour les Shanghaïens qui ont voulu « repartir à zéro », Hong Kong était à la fois un « maître » dont ils pouvaient s’inspirer et un trésor de ressources.

La fin de la série est ouverte. A Bao a conservé un terrain à Chuansha, dans le district de Pudong, ce qui semble indiquer que Shanghai sera en mesure d’aspirer à une nouvelle gloire grâce à l’immobilier. En fait, la perception actuelle de l’espace urbain à Shanghai a d’une certaine manière été affectée par les « répercussions » de l’entrée du capital hongkongais sur le marché immobilier de la ville. Le réseau ferroviaire de la ville, les déplacements d’un point à un autre et les habitudes de consommation à guichet unique ont modifié les anciennes préférences de shopping dans les rues des Shanghaïens. Le déclin de la rue Sichuan-Nord et le développement ralenti de la partie centrale de la rue Huaihai sont en réalité étroitement liés à la perception de l’espace urbain et à la reconstruction de l’espace de vie.

Entre les années 1930 et 1950, de nombreuses personnes issues des milieux culturels, industriels et commerciaux de Shanghai sont « descendues » à Hong Kong. Quel impact ont-elles eu sur Hong Kong ? Quelles ont été les étapes des relations culturelles entre Shanghai et Hong Kong au XXe siècle ?

D’un point de vue historique, Shanghai et Hong Kong ont connu un développement en miroir.

Dans les années 1930, Shanghai, première mégalopole d’Extrême-Orient, était une ville très cosmopolite et ouverte. À cette époque, le développement urbain de Shanghai était en avance sur celui de Hong Kong. Les relations culturelles entre les deux villes se résumaient essentiellement à l’influence de Shanghai sur Hong Kong. Ça a surtout été le cas au tournant des années 1940 et 1950, quand de nombreux industriels et personnalités culturelles de Shanghai ont émigré à Hong Kong, apportant avec eux une grande quantité de capitaux, de ressources et de technologies, qui ont eu un certain impact sur l’économie, la culture, le paysage urbain et la vie quotidienne de Hong Kong. L’engouement des Hongkongais pour les crabes poilus peut également être lié à ces émigrés shanghaïens. Entre les années 1950 et 1970, le développement économique, social et culturel de Shanghai a ralenti, alors que Hong Kong a fait un grand bond en avant grâce à son ouverture sur le monde.

Dans les années 1980 et 1990, Hong Kong a devancé Shanghai en matière de capital économique, de développement social, de rénovation urbaine et de culture populaire, devenant à son tour le « maître » de Shanghai. Au cours de cette période, la culture hongkongaise a joué un rôle actif dans le renouveau de la culture shanghaïenne, qu’il s’agisse de chansons populaires de romans, d’œuvres audiovisuelles, de vêtements ou de divertissements. Parallèlement, l’intérêt de la culture de Hong Kong pour le vieux Shanghai reflète également un profond sentiment de nostalgie.

Le bilan que dresse Li Oufan dans Shanghai Moderne est profond et unique : « Même si Hong Kong a laissé Shanghai loin derrière elle, cette nouvelle mégalopole n’en oublie pas pour autant l’ancienne. En fait, on constate que Hong Kong nourrit une nostalgie croissante à l’égard du vieux Shanghai et, dans une large mesure, cette dernière est étayée par les médias de masse afin qu’elle ne soit pas oubliée. Hong Kong a besoin d’un “autre” pour se définir. »

Blossoms Shanghai, première série du réalisateur Wong Kar-wai, dépeint de manière saisissante la renaissance du « Shanghai moderne » des années 1990. Wong Kar-wai est né à Shanghai et a déménagé à Hong Kong avec ses parents quand il était jeune. Beaucoup de ses proches sont restés vivre à Shanghai. Le « complexe de Shanghai » et la nostalgie pour cette ville peuvent être considérés comme l’une des caractéristiques phares des chefs-d’œuvre de Wong Kar-wai, comme In the Mood for Love.

Le « Conte des deux cités » est la trame narrative privilégiée par des écrivains comme Eileen Chang. Pourquoi les cultures urbaines de Shanghai et de Hong Kong peuvent-elles s’entremêler et résonner l’une avec l’autre ?

Du point de vue de leur caractère urbain, Shanghai et Hong Kong sont très proches. Elles sont toutes les deux très inclusives, tout en restant très attachées à certains éléments culturels qui leurs sont propres. Comparées à d’autres villes du continent, Shanghai et Hong Kong partagent une langue commune.

Depuis longtemps, Shanghai et Hong Kong sont des villes à forte population étrangère. Au cours du processus d’internationalisation, elles ont développé des paysages urbains, des modes de vie et des règles de communication différents de ceux de certaines villes de Chine continentale. Shanghai et Hong Kong sont des villes qui accordent une grande importance à l’éthique industrielle et commerciale, ce qui peut donner à certains un sentiment de froideur et de manque d’humanité. Toutefois, elles appliquent des règles sociales marquées par un sens aigu des limites, qui engendrent des relations interpersonnelles ponctuelles, respectueuses des contrats, axées sur l’honneur. Blossoms Shanghai est une merveilleuse représentation du quotidien « silencieux » des habitants de Shanghai dans un espace social « huppé ».

Article traduit du chinois, initialement publié sur Chinanews.com.cn.

Commentaires