Benoît Vermander : La possibilité de « coexister » et la valeur de « l’apprentissage mutuel »

Je vis et travaille en Chine depuis trente ans. Parallèlement aux cours de philosophie comparée entre la Chine et l’Occident que je donne et à mes recherches sur la philosophie ancienne, je suis également amateur de lavis à l’encre de Chine et j’ai moi-même réalisé de nombreuses peintures à l’encre. En tant qu’amateur de peinture, l’une de questions qui m’intéressent le plus à propos des échanges culturels entre la Chine et la France est la suivante : comment les peintres français de l’époque peignaient-ils la Chine et le peuple chinois qu’ils imaginaient ? Pour eux, la Chine était une « utopie », pleine de beauté et de romantisme. Aujourd’hui, les Chinois disent que la France est très romantique, mais à cette époque, les Français eux-mêmes pensaient que la Chine était le pays le plus romantique.

En 1687, les classiques confucéens chinois Les Entretiens, le Zhong Yong et Le Grand apprentissage ont été traduits pour la première fois en Europe et publiés à Paris, ce qui a eu un impact déterminant sur la philosophie sociale et politique française. Après la Révolution française, la France a appliqué le modèle chinois des examens impériaux à la sélection de ses fonctionnaires. En 1842, le texte intégral de Laozi a été traduit en France et a séduit les Français, qui se sont intéressés de près à ce penseur, estimant que ses idées incarnaient l’amour de la liberté. Aujourd’hui, hormis les Chinois, la plupart des spécialistes de Laozi dans le monde sont français.

Parallèlement à l’introduction des classiques chinois en France, le roi Louis XIV a envoyé les « Mathématiciens du Roy » en Chine, où ils ont été reçus par Kangxi. Depuis lors, les échanges culturels entre la France et la Chine n’ont jamais cessé et ont nourri la créativité scientifique et littéraire de chacun.

Dès le début, la France et la Chine ont valorisé les échanges dans les domaines des sciences, de la littérature et des arts. Il s’agit plus d’un dialogue civilisé que de relations commerciales. L’esprit humaniste caractérise bel et bien les échanges franco-chinois.

Sur le plan relationnel, les Français et les Chinois sont très hospitaliers et aiment se faire des amis et partager un bon vin autour d’un bon repas. Dans la société contemporaine, ce que nous avons en commun est probablement plus évident que nos différences. Les Chinois comme les Français accordent de l’importance à une communication sincère.

Nos différences résident dans le fait que les Français sont généralement plus ouverts et expriment plus directement leurs opinions et leurs émotions. Quant aux Chinois, ils sont relativement réservés et utilisent souvent d’autres moyens pour exprimer indirectement leurs sentiments, comme la vieille histoire « des hautes montagnes et de l’eau de source », dans laquelle Bo Ya et Zhong Ziqi apprennent à se connaître et deviennent bons amis grâce à la musique.

Personnellement, je m’intéresse aux échanges culturels entre la France et la Chine dans le domaine des arts. Après 1920, les peintres chinois ont été influencés par les impressionnistes français et d’autres écoles de peinture. De nombreux peintres chinois ont étudié à Paris, comme Xu Beihong, Lin Fengmian et Pan Yuliang. En revanche, la technique du pinceau et de l’encre de la peinture chinoise a influencé de nombreux peintres français contemporains depuis les années 1960, comme Pierre Soulages ou Henri Michaux.

Peut-être peut-on comparer les cultures française et chinoise au vin et au thé. Faire un bon vin ou cueillir un bon thé n’est pas chose aisée. Cela demande du temps et du goût. Deux cultures différentes peuvent apprécier leurs hauteurs respectives, comme « les hautes montagnes et l’eau de source ».

L’apprentissage mutuel entre les civilisations commence par l’appréciation de « l’autre ». Les ressources culturelles de l’autre sont différentes des nôtres, mais c’est précisément parce qu’elle sont différentes qu’il existe la possibilité de « coexister » et la valeur d’un « apprentissage mutuel ». Dès lors que nous apprenons à nous connaître, nous pouvons échanger nos ressources culturelles. À l’instar d’un bon vin ou d’un bon thé, nous pouvons nous comprendre et nous répondre.

Par exemple, j’aime les peintres français Matisse et Cézanne, mais j’aime aussi les peintres chinois Huang Binhong et Li Keran. En fait, plus je comprends Cézanne et plus je comprends Li Keran. Plus je comprends Huang Binhong et plus je comprends Matisse. Grâce à l’approfondissement mutuel des deux styles artistiques, mon sens du beau s’élargit davantage. Il en va de même pour l’apprentissage mutuel entre les civilisations.

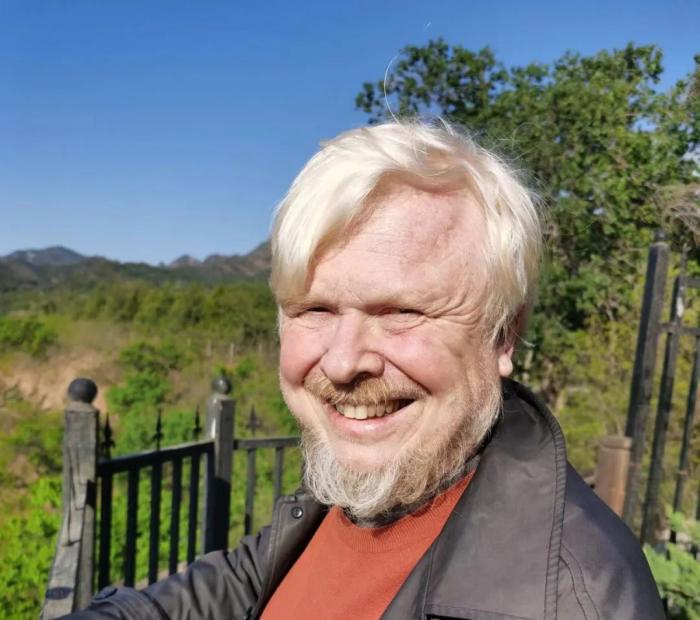

Le sinologue français Benoît Vermander est professeur et directeur de thèse au département d’études religieuses de la Faculté de philosophie de l’Université Fudan, mais aussi directeur académique du Centre de recherche Xu Guangqi – Matteo Ricci pour le dialogue entre les civilisations. Ses principaux domaines de recherche sont l’anthropologie des religions et la spiritualité comparée. Il a publié plus de vingt livres, dont Danser sur le pont : rencontres et dialogue interculturels et La Mondialisation et la Chine, ainsi que plus de deux cents articles universitaires tels que « Des gènes de la civilisation à l’interprétation contemporaine » ou « Dialogue comparatif sur les classiques et la sinologie ». En 2014, à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France, il a été désigné comme l’une des « cinquante personnalités françaises les plus influentes dans les relations franco-chinoises des cinquante dernières années ».

Article traduit du chinois, initialement publié sur Chinanews.com.cn.

Commentaires