Édouard Chavannes : l'homme qui a révélé l'histoire chinoise au monde occidental

Le célèbre sinologue français Édouard Chavannes figure parmi les premiers chercheurs au monde à avoir étudié et organisé les découvertes archéologiques de Dunhuang et du Xinjiang. Considéré comme un pionnier des études chinoises en France, il a joué un rôle clé dans l’évolution de la sinologie occidentale. Entretien exclusif avec Ji Zhe, professeur et directeur du département d'études chinoises à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), qui présente quelques détails des travaux de recherche sur Chavannes ainsi que les avancées récentes dans ce domaine.

Ces dernières années, la sinologie française s'intéresse de plus en plus à Chavannes. Quelle est votre analyse de cette tendance ?

La sinologie française s'efforce récemment de redécouvrir et de réévaluer certains sinologues historiques, parmi lesquels Édouard Chavannes, mais aussi Marcel Granet, Paul Pelliot, Édouard Mestre, et d'autres. La sinologie en France repose sur une riche tradition historique, et nombre de chercheurs actuels peuvent remonter à Chavannes dans leur filiation intellectuelle. Il est donc naturel, lorsqu’on discute de l’histoire de la sinologie, de chercher à en explorer les origines.

Chavannes, qualifié de sinologue « universel » par Henri Maspero, a marqué de nombreux domaines par ses contributions remarquables. Cependant, avec le temps, certains thèmes abordés dans ses travaux risquent d'être oubliés. L'évolution des recherches académiques enrichit également notre compréhension de questions classiques. C'est pourquoi de nombreux collègues internationaux en sinologie, y compris des chercheurs chinois, souhaitent revisiter de manière systématique cette période clé des débuts de la sinologie moderne. Cette réévaluation des questions fondamentales soulevées par les premiers sinologues offre aux chercheurs contemporains une perspective historique plus large pour confirmer la valeur des thématiques de recherche et l'efficacité des stratégies adoptées.

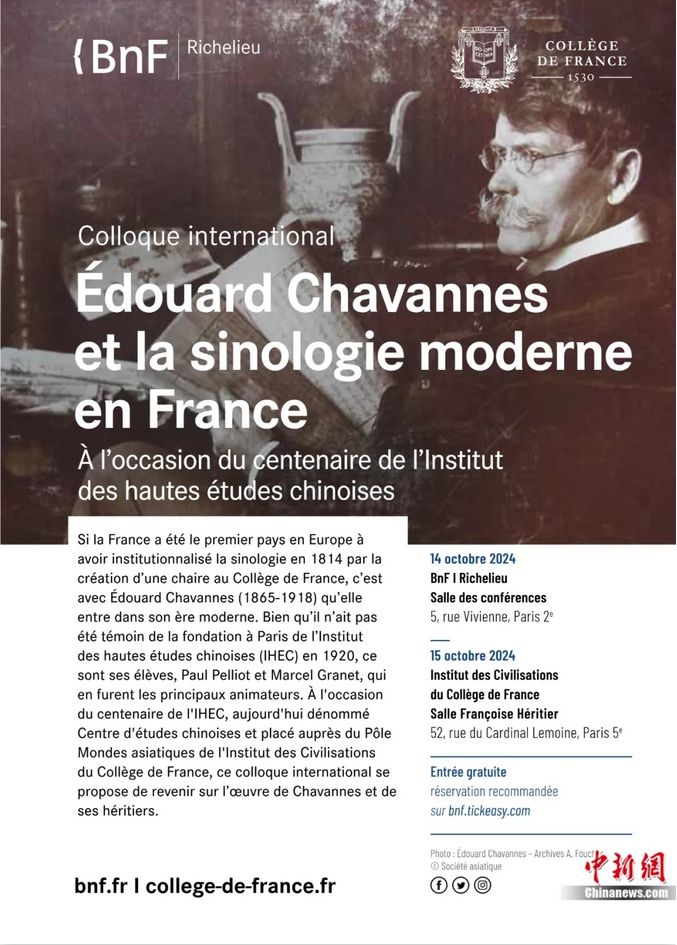

Les 14 et 15 octobre 2024, un colloque académique intitulé « Chavannes et la sinologie moderne en France » a été organisé conjointement par la Bibliothèque nationale de France et l'École Pratique des Hautes Études (EPHE) à l'occasion du centenaire de l'EPHE en sinologie. Cet événement a réaffirmé la place d’Édouard Chavannes dans l’histoire des sciences humaines. Les chercheurs présents ont revisité des œuvres majeures de Chavannes telles que Le Tai Chan et Introduction aux Mémoires historiques. Ils ont également examiné ses réflexions sur l’art et les mœurs en Chine. Avec plusieurs collègues, j’ai tenté de replacer Chavannes dans le contexte historique du développement des sciences humaines et sociales, en analysant ses dialogues avec les chercheurs de son époque, notamment ceux qui ne travaillaient pas sur la sinologie.

Vous avez évoqué l’idée de réexaminer, à travers Chavannes, les questions fondamentales abordées par les premiers sinologues. Quelles sont-elles ?

Avant l'émergence de la sinologie moderne, il existait une période pré-moderne dominée principalement par les missionnaires occidentaux. Leur recherche avait un fort objectif religieux, ce qui influença l’analyse des phénomènes chinois. Par exemple, les missionnaires ignoraient presque totalement les textes bouddhiques en chinois. Cependant, dès le début du XIXe siècle, Jean-Pierre Abel-Rémusat, premier titulaire de la chaire de sinologie au Collège de France, a perçu la valeur historique de ces textes et les a intégrés dans une perspective de dialogue intercivilisationnel entre la Chine et l’Inde. Cela illustre une différence fondamentale entre la sinologie académique et celle des missionnaires, notamment dans leur perception de ce qu’est la Chine.

La chaire de sinologie du Collège de France a été créée en 1814 en même temps que celle de sanskrit, marquant le début de l’institutionnalisation de la sinologie académique. En 1893, Édouard Chavannes est devenu le quatrième titulaire de cette chaire. Grâce à ses efforts, la sinologie est progressivement devenue un domaine d'étude structuré et varié en Occident, rivalisant avec des disciplines comme l'égyptologie ou les études indiennes. L’essor de la sinologie française au XIXe siècle est étroitement lié au développement des visions modernes de l’histoire et du monde en Occident. Dès lors, les chercheurs occidentaux ont tenté d'établir une vision globale des civilisations humaines à travers une approche rationnelle, dans laquelle la civilisation chinoise occupait une place essentielle.

Si l’on devait identifier une question fondamentale en sinologie, ce serait celle des relations complexes entre la singularité de la civilisation chinoise et l’universalité de la civilisation humaine, à travers différentes époques et thématiques.

Comment évaluer la place de Chavannes dans le monde de la sinologie occidentale ?

Pour être précis, Édouard Chavannes est le fondateur de la sinologie moderne. La création de la chaire de sinologie au Collège de France a marqué l'institutionnalisation de la sinologie académique. Cependant, les trois professeurs qui ont précédé Chavannes — Abel-Rémusat, Stanislas Julien et le marquis d'Hervey de Saint-Denys — n’ont pas proposé une planification systématique de la sinologie et se sont principalement concentrés sur les langues et la littérature. Chavannes, en revanche, a radicalement transformé l’approche.

Premièrement, il a mis la sinologie au même niveau que des disciplines en plein essor à son époque, comme l’égyptologie et l’assyriologie. Il a souligné la nécessité d’élever les études chinoises en considérant la diversité des civilisations, définissant ainsi les ambitions académiques de la sinologie et forgeant sa conscience propre en tant que discipline.

Deuxièmement, il a intégré les avancées de disciplines émergentes comme la linguistique, l’archéologie, la sociologie et l’ethnologie dans ses recherches sur la Chine. Il a également proposé des méthodes d’analyse et d’interprétation qui ont constitué un modèle fondamental pour les générations suivantes, transformant la sinologie d’une simple étude philologique en une discipline pluridisciplinaire.

Troisièmement, Chavannes a été le premier sinologue français à combiner recherches textuelles et travail de terrain. Il a effectué deux voyages d’étude en Chine, ce qui a fait du travail de terrain un aspect incontournable de la formation et des recherches des sinologues après lui.

Quatrièmement, Chavannes était un érudit qui reliait le passé et le présent. Outre ses contributions dans des domaines comme l’épigraphie et la philologie, il a également porté un regard pénétrant sur la société chinoise contemporaine de son époque. Certains de ses commentaires et conférences ont élargi la portée traditionnelle de la sinologie, intégrant les connaissances sur la Chine dans le domaine public occidental — un accomplissement particulièrement remarquable.

Vous travaillez actuellement à la traduction des œuvres de Chavannes. Quels sont vos projets de publication ?

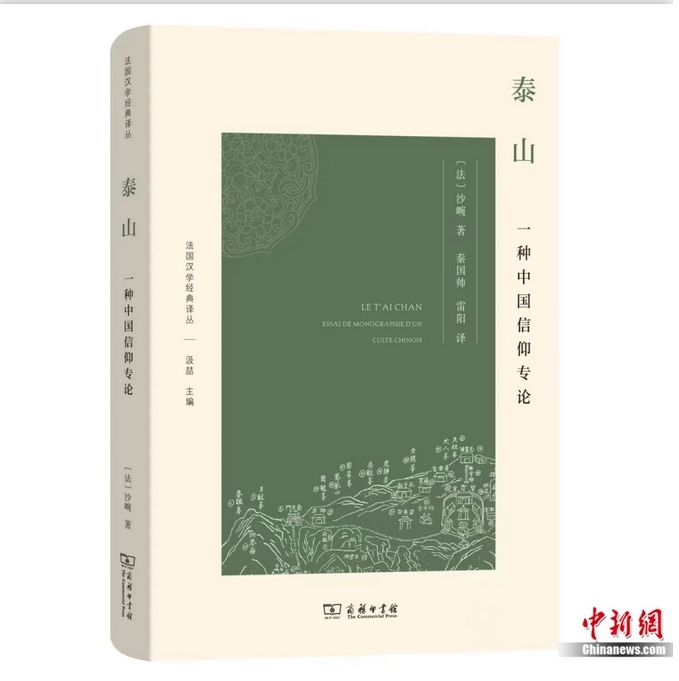

La première publication de cette collection est la traduction par le professeur Zhao Bingxiang de l’ouvrage célèbre de Marcel Granet, Fêtes et chansons anciennes de la Chine. Récemment, nous avons également publié une traduction de l’œuvre majeure de Chavannes, Le Tai Chan. Bien que souvent citée dans le milieu académique, cette œuvre n’avait jamais été traduite en chinois ou en anglais, ce qui obligeait de nombreux chercheurs chinois à s’appuyer sur des sources secondaires. Pour cette traduction, j’ai eu le privilège d’inviter deux spécialistes de l’histoire des religions, le docteur Qin Guoshuai et le docteur Lei Yang, à en réaliser la version chinoise, sous la supervision minutieuse du professeur Zhou Ying, expert des sources utilisées dans Le Tai Chan. Le travail de traduction et de révision a pris dix ans, avec une attention particulière portée aux annotations de Chavannes, qui ont été soigneusement vérifiées et enrichies.

Nous prévoyons également de publier l’œuvre posthume de Chavannes, Tou Long (Le lancer du dragon). Le « lancer du dragon » est un rituel taoïste spécifique de la Chine ancienne, dont de nombreux artefacts ont été découverts grâce à l’archéologie. Chavannes fut le premier sinologue à attirer l’attention sur ce phénomène. La traduction de cet ouvrage, réalisée par le docteur Wu Nengchang, est terminée et devrait bientôt paraître.

Le Tai Chan et Tou Long explorent tous deux les rites officiels de la Chine ancienne et leur lien avec la géographie sacrée, mettant en lumière la contribution novatrice de Chavannes à ce domaine. Ces ouvrages s’adressent non seulement aux lecteurs intéressés par la sinologie, mais également à ceux issus d’autres disciplines telles que l’histoire des religions ou encore l’art populaire traditionnel. Enfin, les études de Chavannes sur le Shiji (Les Mémoires historiques, écrit par Sima Qian au Ier siècle av. J.-C., la première grande histoire générale de la Chine, couvrant près de 3000 ans, qui mêle chroniques dynastiques, biographies et récits culturels; ndt) ainsi qu’une sélection de ses articles, critiques et commentaires seront également traduites et publiées progressivement.

L'une des recherches majeures de Chavannes en sinologie concerne la traduction du Shiji. Quelles sont les caractéristiques de sa traduction du Shiji ? Quelle était sa vision de l’histoire chinoise ?

Lors de son premier séjour en Chine entre 1889 et 1893, Chavannes a achevé une première traduction complète du Shiji. Le manuscrit de cette traduction est conservé au Musée national des arts asiatiques - Guimet en France. Pour mener à bien cette tâche, Chavannes a étudié en profondeur les différentes versions et annotations existantes du Shiji. De son vivant, il a publié progressivement les cinq premiers volumes de sa traduction française. En 1969, soit cinquante ans après sa mort, Maxime Kaltenmark a édité et publié le sixième volume basé sur les révisions laissées par Chavannes. Quant aux volumes suivants, non révisés avant sa mort, ils n'ont pas été publiés sous sa direction. La version actuelle en français du Shiji a été complétée par le sinologue contemporain Jacques Pimpaneau.

L’approche de Chavannes pour traduire le Shiji était singulière. Il n’était pas le premier à traduire cet ouvrage en Occident. Avant lui, le sinologue autrichien August Pfizmaier avait traduit 34 chapitres issus des sections « Maisons héréditaires » (Shijia) et « Biographies » (Liezhuan) en allemand. Cependant, que ce soit chez Pfizmaier ou dans les traductions partielles qui ont suivi, l’accent était toujours mis sur les biographies, valorisant principalement l’apport littéraire du Shiji.

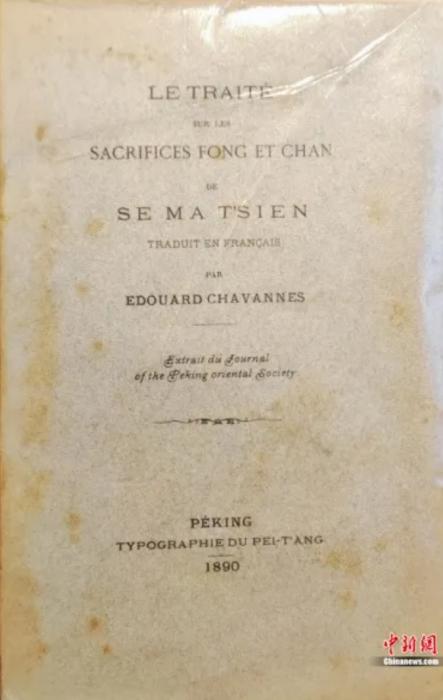

Chavannes, lui, s’est distingué par une perspective unique : il a choisi de commencer par traduire le chapitre Fengshan Shu (Le traité des sacrifices au ciel et à la terre), ce qui l’a conduit à ses recherches ultérieures sur le Tai Chan (Mont Tai). Comme l’a souligné l’historien Zhang Guangda, en s’attaquant directement au Fengshan Shu, Chavannes a exploré le monde spirituel de la Chine ancienne à travers le prisme des relations entre pouvoir politique et religion, ce qui témoigne d’une approche particulièrement éclairée.

Globalement, les recherches de Chavannes sur le Shiji s'intéressaient avant tout aux institutions politiques et aux idéologies de la Chine ancienne. Pour lui, le Shiji n’était pas seulement un document historique, mais aussi un texte fondateur en sciences politiques.

De plus, Chavannes a également étudié l’origine familiale de Sima Qian et son style d’écriture, dépassant l’analyse purement textuelle pour inaugurer la recherche sur l’histoire de l’historiographie chinoise. Il a relevé que Sima Qian incarnait une double fonction, à la fois historien et astrologue, et s’est penché sur l’équilibre que celui-ci a su maintenir entre ces deux rôles. Chavannes a aussi remarqué que Sima Qian avait délibérément omis les récits de Pangu et des Trois Augustes, rompant ainsi avec une conception mythologique de l’histoire.

Chavannes admirait l’érudition et la simplicité de Sima Qian, louant son œuvre. Il estimait que, comparé aux historiens grecs et romains qui privilégiaient souvent la forme au fond, Sima Qian montrait un respect remarquable pour l’authenticité des matériaux historiques, répondant ainsi mieux à la soif de connaissance intellectuelle des modernes. On peut dire que Chavannes fut, deux mille ans après, l’un des rares véritables connaisseurs occidentaux de Sima Qian.

Article traduit du chinois, initialement publié sur Chinanews.com.cn.

Commentaires