Plus grand émetteur de CO2 ? La Chine a bon dos

C’est peut-être le plus important enjeu de notre siècle : parviendrons-nous à réduire nos émissions de CO2 et ainsi à endiguer le réchauffement climatique ? Et sous-entendu, qui en est responsable ? Qui doit agir le plus vite ? Bien que globale, cette question se pose avant tout au niveau national. Chaque État s’engage désormais sur des objectifs chiffrés, des échéances et des programmes de « décarbonation ». Qu’en est-il de la Chine ? Quelle est sa part de responsabilité ? Peut-on se fier à ses engagements et quels efforts fournit-elle ?

Dans la lutte contre le changement climatique, l’empire du Milieu est plutôt mal placé. S’il est vrai que la Chine est aujourd’hui le plus grand émetteur de CO2 au monde, il faut souligner qu’elle s’est lancée beaucoup plus tard que les pays occidentaux dans cette aventure. Et s’il reste encore impossible de savoir si elle arrivera à réaliser ses objectifs de décarbonation à long terme, force est de constater que la Chine a déjà amorcé une lente transition énergétique, à grand renfort de panneaux solaires et d’éoliennes.

La Chine toujours dépendante du charbon

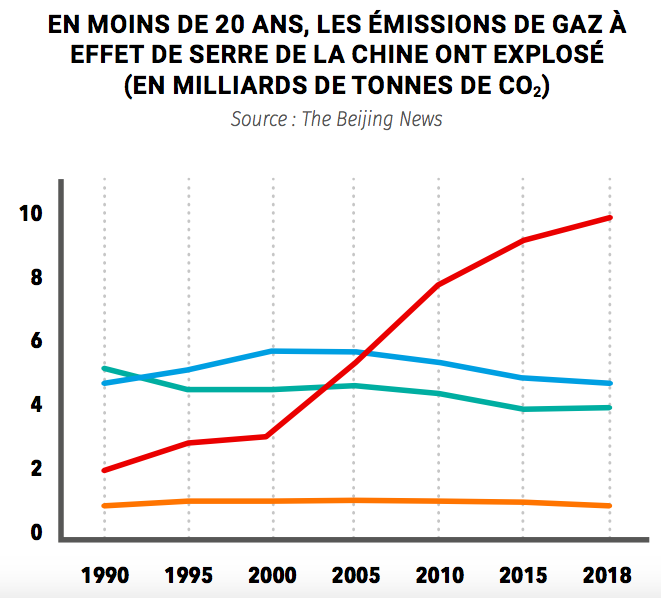

Près de la moitié des voitures à énergies nouvelles exportées par la Chine en 2021 ont été produites dans une seule usine : la « Tesla Gigafactory » de Shanghai (China Newsweek). Ce site gigantesque incarne à lui-seul les ambitions d’Elon Musk, qui espère sauver la planète grâce aux voitures électriques. Certes, en Occident, le passage de la voiture thermique à l’électrique est un très important jalon de la décarbonation. Une telle stratégie pourrait en revanche s’avérer très problématique en Chine, car celle-ci continue de produire la majorité de son électricité... à partir de charbon. En 2018, cette source d’énergie contribuait à elle-seule à près de la moitié des émissions de CO2 du pays, bien loin devant le pétrole (10 %) (chyxx.com). Elle est donc la première cause du triste record que la Chine tient depuis plusieurs années : celui de premier contributeur mondial au réchauffement climatique. En 2020, l’empire du Milieu a contribué à près d’un tiers des émissions totales de CO2 dans le monde, bien loin devant les États-Unis (14 %) et l’Europe (11 %) (chyxx.com).

La Chine pas assez ambitieuse ? À relativiser...

Pour les pays occidentaux, il est certes assez facile de critiquer la Chine, ceux-ci ayant achevé l’essentiel de leur développement industriel alors que la Chine est encore loin d’avoir terminé le sien. À y regarder de près, on pourrait même penser qu’il existe un véritable manque d’équité dans la fixation des engagements climatiques : s’agissant par exemple de la question de la « neutralité carbone » (principe selon lequel on ne doit pas émettre plus de CO2 que la terre ne peut en absorber), les objectifs de la Chine sont assez proches de ceux des États-Unis et de l’Union européenne. De plus, le pays ambitionne d’atteindre le fameux « Net Zero » avant 2060, soit seulement émission de 7,1 tonnes par habitant... contre 14,4 pour les États-Unis et l’Union européenne, (qui espèrent atteindre la neutralité carbone en 2050). Les pays occidentaux ont cependant un temps d’avance sur la Chine, car ils avaient déjà atteint leur pic d’émission carbone il y a bien longtemps : avant 1990 pour l’Allemagne, avant l’an 2000 pour la France et le Royaume-Uni et avant 2010 pour les États-Unis (World Resources Institute). Tandis que la Chine ne devrait atteindre ce pic... qu’en 2030. Les pays occidentaux auront donc eu un peu plus de temps que la Chine pour passer du stade de « pic » à celui de « neutralité » des émissions.

« Si les pays développés ont pu atteindre le pic d’émission carbone aussi tôt, c’est parce qu’ils ont externalisé leur production dans les pays en développement. »

Le fait de formuler des attentes égales pour chaque pays dans la lutte contre le réchauffement climatique est encore moins justifiable une fois qu’on a comparé la Chine à l’Union européenne, aux États-Unis, ou même au Japon selon d’autres métriques. Si on mesure les émissions de CO2 non plus dans l’absolu, mais par habitant, la Chine se serait en effet située à la 15e place mondiale en 2021, avec une émission de 7,1 tonnes par habitant... contre 14,4 pour les États-Unis (AIEA, Aqual Group).

Enfin, il faut aussi rappeler que la Chine possède un vrai désavantage sur les pays « industrialisés » dans sa lutte contre le changement climatique en raison de sa place dans la chaîne globale de valeurs. C’est ce que rappelle ainsi Mi Zhifu, professeur d’économie du changement climatique à l’Université de Londres et interviewé par le média chinois The Paper : « Si les pays développés ont pu atteindre leur pic d’émission carbone aussi tôt, c’est parce qu’ils ont externalisé leur production, c'est-à-dire qu’ils ont confié leur production d'acier, d'énergie thermique, d’entreprises manufacturières et plus largement de toutes les productions à fortes émissions de carbone, aux pays en développement. Non seulement les pays développés ont pu bénéficier de la valeur finale de leurs produits, mais ils ont pu en même temps affirmer qu’ils étaient moins responsables de l’augmentation globale des émissions de CO2. »

Les ingrédients d’une transition climatique chinoise : l’éolien et le solaire

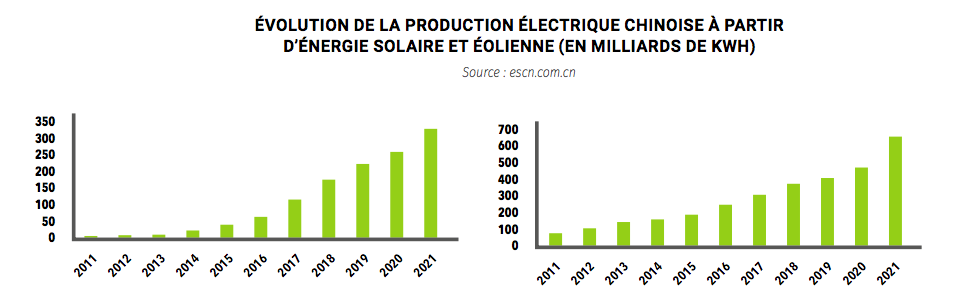

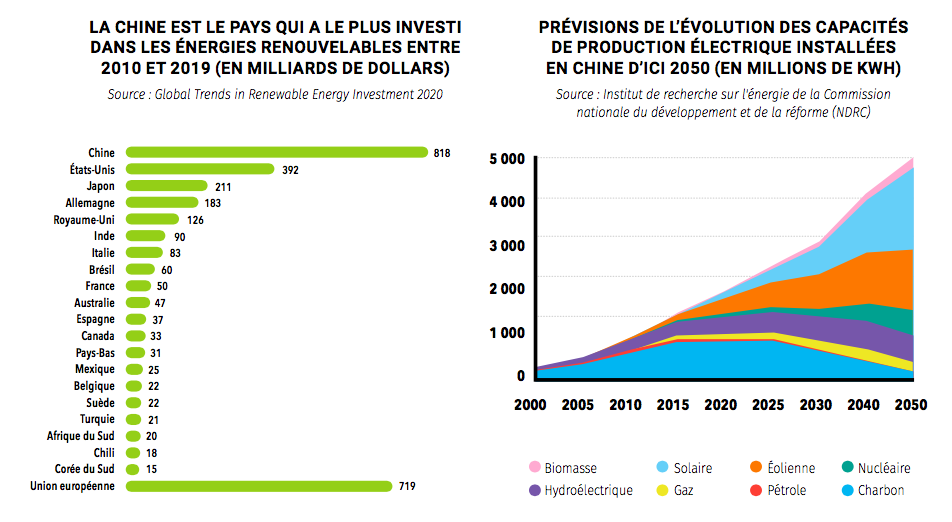

La mauvaise réputation de la Chine n’est pourtant pas complètement infondée, car elle n’a pas encore abandonné le charbon, loin de là. Sa transition vers les énergies renouvelables est en réalité très récente. Misant d’abord sur les barrages hydroélectriques, comme le barrage des Trois- gorges, qui reste le plus grand du monde à l’heure actuelle, la Chine a ensuite commencé à investir massivement dans les énergies solaires et éoliennes, beaucoup plus simples à concevoir que l’énergie nucléaire, et surtout beaucoup moins chères. Si en Europe les énergies solaires et éoliennes se sont développées depuis plusieurs décennies, notamment en Espagne, la Chine n’a développé ce secteur qu’à partir des années 2010.

Le développement de ces deux nouvelles formes d’énergie est très impressionnant : rien ne semble l’arrêter, pas même la crise de la Covid et le ralentissement économique que connaît la Chine depuis 2020. Selon le Quotidien du Peuple, les capacités installées de production d’électricité à base d’énergies renouvelables en Chine ont même augmenté de près de 18 % entre 2020 et 2021. Certes, la stratégie actuelle du pays repose encore davantage sur les « capacités installées » que sur la production : une grande partie des centrales solaires et éoliennes ont été construites mais n’ont pas encore été raccordées au réseau électrique. Ainsi, d’après la Commission nationale de l’énergie, environ 40 % des capacités « installées » d’électricité sont aujourd’hui constituées d'énergies renouvelables... mais ne produisent pour l’instant que 30 % de l’électricité du pays. Cette stratégie, typique d’une économie planifiée et consistant à construire « en commençant par la fin », permet en tout cas de créer l’illusion, et de faire croire que la révolution est en marche. Cela a le mérite de stimuler le monde des affaires, d’accroître la confiance des investisseurs et donc finalement de faire baisser les prix. Toujours selon la Commission nationale de l’énergie, les coûts moyens par kilowatt des projets de production d'énergie éolienne et de photovoltaïque ont déjà diminué respectivement de 30 % et 75 % entre 2011 et 2021. À terme, ces prix pourront converger avec ceux du charbon, devenir plus faibles et enfin faire entrer la transition énergétique chinoise dans une nouvelle phase.

La Chine développe aussi de nouvelles techniques comme les centrales solaires thermiques, constituées de miroirs métalliques, comme ici dans la province du Qinghai. © Fan Peishen/Xinhua

L’avenir appartient aux énergies nouvelles

Ce qui est certain, c’est qu’on anticipe déjà une augmentation extraordinaire de la production d’énergie solaire au cours des prochaines décennies en Chine. Les prévisions de l'Institut de recherche sur l'énergie de la Commission nationale du développement et de la réforme de la Chine (NDRC) prévoient par exemple que les panneaux photovoltaïques deviendront la première source d’énergie en Chine en 2050. Cette énergie devrait alors représenter 40 % de la production électrique du pays et 60 % des capacités électriques installées. Le prix de l’énergie produite ainsi devrait lui aussi être divisé par trois environ par rapport à aujourd’hui, pour s’établir à 0,13 RMB par kilowatt heure (kWh) en 2050.

Dans sa stratégie, la Chine possède de nombreux atouts. Elle peut d’abord compter sur sa politique industrielle, qui reste très protectionniste et qui lui permet de se mettre à l’abri des chocs venus du monde extérieur. Comme le prouve la crise énergétique en Europe causée par la diminution des exportations de gaz russe, il devient vital de s’appuyer sur une production locale d’énergie renouvelable. Le solaire et l’éolien, dont les matériaux sont aussi produits en Chine, en font partie. C'est en revanche moins le cas des barrages hydroélectriques, dont le débit peut éventuellement être modifié en amont par des pays voisins, ou de l’énergie nucléaire, dont la compétence reste encore aujourd’hui, et pour longtemps, l’apanage des pays occidentaux comme la France. En misant principalement sur l’éolien et le solaire, la Chine renforce la pérennité de sa stratégie énergétique.

Mais l’empire du Milieu possède aussi un avantage géographique. Si les éoliennes et les panneaux solaires ont été délaissés dans certains pays occidentaux, c’est surtout faute de place pour les installer. C’est d’ailleurs souvent l’argument que l’on avance en France pour soutenir la prédominance de l’énergie nucléaire. Rien à voir en Chine : si l’est et le sud du pays sont en effet mal dotés en vent et en ensoleillement et si la densité de population y est élevée, c’est tout l’inverse pour l’ouest et le nord. Ce n’est pas pour rien que l’on construit des millions de panneaux solaires et éoliennes dans des régions comme le Tibet, le Xinjiang, le Qinghai, le Gansu ou encore la Mongolie-Intérieure (chyxx.com).

Une transition bien amorcée... mais peut-être trop longue ?

Si le passage aux énergies solaires et éoliennes est très récent, on peut déjà en observer les effets sur les émissions de CO2 en Chine. En 2020, l'intensité des émissions de carbone de la Chine (émissions carbones par unité de PIB), s’est réduite de 18,8 % par rapport à 2015 et de 48,4 % par rapport à 2005 (Quotidien du Peuple). Mais malheureusement, il n’est pas impossible que les ambitions chinoises restent encore insuffisantes pour endiguer le réchauffement climatique d’ici 2100.

Car pour parler de transition, encore faut-il en effet que les énergies renouvelables remplacent littéralement les énergies polluantes. Dans le cas de la Chine, qui n’a pas encore terminé son processus d’industrialisation et d’urbanisation, il faudra probablement attendre la seconde partie de notre siècle pour que ce soit le cas. Près de 40 % de la population chinoise vit encore dans les campagnes et l’immense majorité de cette population va rejoindre les villes d’ici 2050. Ainsi non seulement la production d’énergie solaire et éolienne ne devrait pas entièrement remplacer celle du gaz et du charbon d’ici 2050, mais en plus, la production nationale d’énergie devrait aussi doubler d’ici cette date, sans compter l’incertitude que représente l’essor du marché des voitures électriques. Pour garantir son objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2060, la Chine pourrait bientôt devoir développer d’autres techniques de décarbonation. Elle pourrait ainsi diminuer le caractère polluant de son industrie charbonnière (Cf. Le 9 n°37, mars 2021), mais aussi redoubler d’efforts pour absorber les émissions de CO2 comme le suggère Chao Qingduan, directrice du Centre climatique national de Chine, qui répondait à une interview du The Beijing News : « L’atténuation des émissions de CO2 consisterait à développer des réservoirs ou des ‘puits de carbone’ et pour cela, il faut planter des arbres, il faut reboiser ».

Somme toute, la Chine est toujours rattrapée par une immense contradiction : celle qui existe entre la lutte contre le changement climatique et le développement économique. Le pays ne peut abandonner aucun de ces deux combats. Il n’est pas impossible que la promesse faite à chaque Chinois d’accéder à un mode de vie urbain et de profiter de la « prospérité commune » ne vienne finalement retarder notre capacité collective de limiter le réchauffement climatique à 2 C° d’ici 2100. Cette question est cruciale, car, comme le rappellent les experts du GIEC, il sera peut-être déjà trop tard si on attend 2050.

Photo du haut : à Changzhou, dans la province du Jiangsu, un parc d’éoliennes et de panneaux solaires installé sur une zone d’élevage de poissons. © YANG Lei/Xinhua

Commentaires