Les grottes de Dunhuang, image d'une Chine à la fois ancienne et contemporaine, enracinée dans la tradition et l'innovation

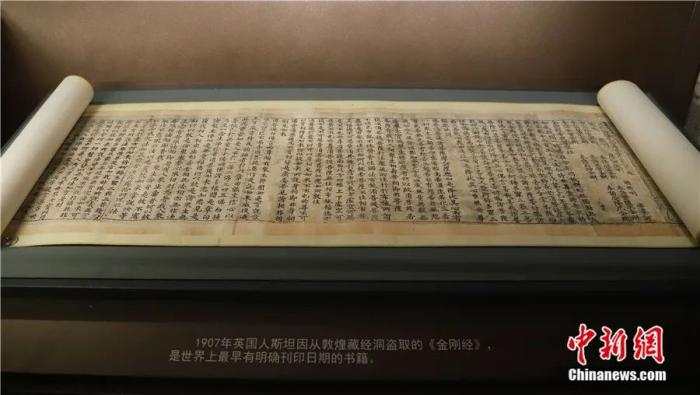

En 1900, les grottes de Mogao à Dunhuang sont découvertes. Qualifiée par la Chine de « clé de l'histoire médiévale du monde », elles renferment des dizaines de milliers de documents anciens et d'œuvres d'art, qui ont été ensuite dispersés dans le monde entier, collectés par des dizaines d'institutions, à la fois chinoises et étrangères. Plus d'un siècle plus tard, grâce à la numérisation, Une application a pour la première fois reproduit fidèlement le contexte historique de ces 60 000 précieux documents tels qu'ils étaient conservés il y a cent ans.

Quel impact la technologie numérique a-t-elle sur la valeur contemporaine de ces reliques archéologiques ? Les reliques dispersées dans le monde entier peuvent-elles être réunies en Chine ? Comment les nouvelles découvertes dans les études sur Dunhuang résonnent-elles globalement ? Zhao Xiaoxing, directrice de l'Institut de documentation de Dunhuang et chercheuse au sein de l'Académie de recherche de Dunhuang, tente de répondre à ces questions.

Comment les grottes de Dunhuang et les artefacts qui y ont été découverts témoignent-ils de la fusion et de l'appréciation mutuelle des diverses civilisations de l'Est et de l'Ouest ?

Plus de 60 000 objets, notamment des documents et des œuvres d'art, ont été découverts dans ces grottes. Les documents sont extrêmement riches en contenu. Parmi ceux-ci, les documents en chinois, qu'ils soient officiels ou privés, ont une valeur historique particulière, car ils constituent des sources primaires sur l'époque, plus directes et concrètes que les textes traditionnels. De nombreux documents sont rédigés dans diverses langues telles que l'ancien tibétain, l’ouïghour, le sogdien, le sanskrit, etc., enrichissant les archives historiques sur la vie des minorités ethniques et sur les échanges entre l'Est et l'Ouest.

En ce qui concerne les œuvres d'art, des peintures sur soie, toile et papier de différentes périodes ont été créées, montrant qu’elles étaient populaires dans la région de Dunhuang. Il y a aussi des bannières colorées et des broderies en soie, toutes faites de matériaux délicats difficiles à conserver. Leur longévité historique et leur abondance sont exceptionnelles.

Il n’est pas exagéré de décrire les trésors trouvés dans les grottes de Dunhuang comme une vraie « encyclopédie du Moyen Âge ». De nombreux documents reflètent la fusion et l'appréciation mutuelle des diverses civilisations de l'Est et de l'Ouest. L'un des exemples les plus typiques est un document qui décrit la méthode indienne de fabrication du sucre à partir de la canne à sucre, intitulé « Les cinq méthodes indiennes de fabrication du sucre à partir de la canne à sucre ».

Elle était écrite au dos d'un sutra bouddhiste. La qualité de la calligraphie est ordinaire et il y a des fautes d'orthographe, ce qui montre que l'auteur n'avait probablement pas un niveau culturel élevé. Cependant, ce fragment documente des éléments importants de l'histoire de la fabrication du sucre dans la Chine ancienne. Ce court texte traite des types de canne à sucre, des méthodes de production du sucre granulé, des types de sucre, de la fermentation de la canne à sucre en alcool et de la culture de la canne à sucre.

Dès l'époque pré-Qin (avant le IIe siècle avant notre ère), la Chine avait déjà son premier sirop, communément appelé « maltose ». Cependant, jusqu’à la dynastie Tang (VIIe-Xe siècle de notre ère), le sucre chinois n'avait pas le goût agréable du sucre indien. À l'époque, le seul sucre cristal qu’on trouvait, le délicieux « miel de roche de l'extrême-occident » tel que les Chinois l’appelait, était importé d'Inde et d'Iran et était en fait du lactose fabriqué à partir du lait. En 647 après J.-C., l'empereur Tang Taizong a spécialement envoyé des messagers en Inde pour apprendre les techniques de fabrication du sucre. En 661 après J.-C., Wang Xuance a été chargé d'inviter des experts en fabrication du sucre de l'Inde en Chine.

Suite à l'importation de technologies au début de la dynastie Tang, la Chine a finalement produit du sucre cristal qui surpassait le goût du sucre indien, se rapprochant du sucre que nous connaissons aujourd'hui. M. Ji Xianlin a une fois dit : "Le sucre est une petite chose, mais il porte sur lui une histoire d'échanges culturels entre la Chine et l'Inde qui s'étend sur plus d'un millier d'années."

Le retour en Chine des objets excavés à Dunhuang qui ont été dispersés à l’étranger est une des quêtes incessante des institutions du pays. Quels sont les progrès et les réalisations à ce jour ?

Actuellement, les écrits perdus de Dunhuang sont conservés dans des dizaines d'institutions de plusieurs pays, dont la Chine, le Royaume-Uni, la France, la Russie, et le Japon. Il n'a jamais existé un catalogue conjoint complet. Certains manuscrits ont été divisés au cours de leur dispersion, avec une partie ici, l’autre là.

Par exemple, un des documents que nous mentionnons souvent, le « Compte des vins du quartier général de l'Armée » (communément appelé « le Livre des Vins »), est un registre détaillé des vins utilisés pour les affaires officielles par le gouvernement local de Dunhuang pendant la dynastie Song du Nord. Il contient des informations précieuses sur la société de l'époque, y compris les relations diplomatiques, les fêtes et les coutumes populaires.

Cependant, il a été divisé en trois parties : le début est conservé à Dunhuang ; la fin a été emportée par l'explorateur français Paul Pelliot et se trouve maintenant à la Bibliothèque nationale de France ; la section médiane, après avoir été passée de main en main, est finalement arrivée au Japon, où elle a été conservée par le calligraphe japonais Aoyama Shigure.

Pour entreprendre une étude complète et systématique d'un document de Dunhuang, il serait plus commode de les intégrer tous ensemble. Depuis plus d'un siècle, de nombreux universitaires chinois se sont rendus à l'étranger pour copier et consulter les manuscrits « perdus » à l’étranger. Outre la distance à parcourir, ils doivent également faire face à diverses restrictions imposées par les institutions qui détiennent ces manuscrits.

En 1997, un ami japonais, Aoyama Keishi, a fait finalement don à l'Institut de recherche de Dunhuang des huit rouleaux de Dunhuang que son défunt père, Aoyama Shigure, avait collectionnés, dont la section médiane du « Livre des Vins ». Cependant, le rapatriement physique de nombreux objets d'art des grottes qui ont été dispersés à l'étranger reste extrêmement difficile. Actuellement, la méthode la plus efficace que nous puissions adopter est la « rapatriation numérique ».

En 2015, plus de 4 000 manuscrits de Dunhuang qui avaient été emportés en France sont "rentrés" à Dunhuang sous forme numérique pour la première fois, y compris une version numérique haute résolution de la fin du « Livre des Vins ». Bien que le nombre de manuscrits « rapatriés » cette fois-ci soit limité par rapport à l'ensemble des manuscrits de Dunhuang, cet événement a une importance historique. Il marque un bon début et fournit un « modèle » pour le possible « retour numérique » de davantage d'objets d'art de Dunhuang à l'avenir.

Avec le développement des technologies numériques et la mondialisation, comment les grottes de Dunhuang utilisent-elles ces technologies pour mettre en valeur leur patrimoine historique et culturel ?

Grâce à plus de trente ans de travail de numérisation effectué par l'Institut de recherche de Dunhuang, ainsi qu'à une coopération et à des échanges internationaux toujours plus approfondis, nous sommes en mesure d'utiliser les moyens numériques les plus avancés pour établir des « archives numériques » d'informations historiques complètes sur les artefacts qui ont été emportés à l'étranger. Ces archives sont ensuite mises en ligne pour servir les spécialistes de Dunhuang et les passionnés de la culture des grottes de Mogao.

Par exemple, en 2022, nous avons lancé la « base de données des manuscrits perdus de Dunhuang », qui offre 685 documents de Dunhuang représentatifs. Dans cette base de données, on peut voir les images haute définition des documents, ainsi que leurs informations de base. Le plus important est que les chercheurs peuvent effectuer des recherches pour en obtenir le texte complet des documents, tout en ayant la possibilité de consulter images et textes côte à côte.

Si un jour, nous parvenions à inclure toutes les informations sur ces manuscrits à l'étranger, alors les chercheurs dans le domaine à travers le monde ne pourraient plus s'en passer. Ce n'est que lorsque nous serons en mesure de fournir les ressources de recherche sur Dunhuang les plus complètes et les plus exhaustives que la Chine pourra véritablement exercer une autorité et un leadership dans les études sur Dunhuang.

Ce qui a le plus séduit les jeunes, c'est la « Grotte numérique », lancée en avril de cette année. Avec une qualité d'image de niveau cinématographique en 4K, des scènes artistiques inspirées de la peinture traditionnelle chinoise moderne et des modes d'interaction, le public a la possibilité de « voyager » à travers des périodes historiques telles que la fin de la dynastie Tang, la dynastie Song du Nord et la fin de la dynastie Qing. Ils peuvent « participer » directement à la riche histoire de la grotte, « témoigner » des événements historiques clés et ressentir directement la valeur et le charme de la culture de Dunhuang.

La « Grotte numérique » est la première tentative de reproduction à haute précision des grottes de Dunhuang dans un monde virtuel. Cela permet aux artefacts exhumés actuellement en Chine ou à l'étranger, d'être réunis, remodelés, re-présentés et revitalisés d'une manière nouvelle. Ainsi, dans la "Grotte Numérique", le « Livre des Vins » qui avait été « séparé » pendant plus de cent ans a été recomposé électroniquement, le rendant en quelque sorte "complet"… au sens numérique.

Comment les grottes de Dunhuang et les artefacts culturels qui y ont été découverts parviennent-ils à créer une « résonance » commune parmi les publics occidentaux et orientaux, et ce, malgré leurs différences ?

Après plus d'un siècle de développement, les études sur Dunhuang, une science éminente et internationale, est passée d'une situation où, malgré que Dunhuang soit en Chine, le cœur de cette spécialité était véritablement à l'étranger, à celle où l’on peut dire que « Dunhuang est en Chine et son étude est une discipline mondiale ». Avec l'inclusion de disciplines telles que l'archéologie et les techniques de conservation, de nombreux résultats de recherche innovants ont été présentés ces dernières années. La recherche chinoise sur Dunhuang a désormais une certaine autorité et un certain leadership sur la scène internationale.

Les documents exhumés des grottes sont une mine d'or d'informations sur la vie, la culture et la technologie en Chine, en particulier durant la dynastie Tang. Ils témoignent de l'avance significative que la Chine avait dans plusieurs domaines, des siècles avant de nombreuses civilisations.

Le fait que les études sur Dunhuang soient considérées comme une « discipline étude obscure et avec peu de recherché » dans le monde montre le défi inhérent à sa vulgarisation. C'est un domaine d'étude exigeant qui nécessite une expertise non seulement dans la compréhension des textes anciens, mais aussi dans la capacité de les rendre accessibles et pertinents pour le public moderne.

Prenons un exemple : pour un scientifique ou un chercheur, faire la découverte du plus ancien atlas stellaire au monde est une réalisation majeure. Cependant, pour le grand public, cette découverte peut ne pas avoir de signification immédiate. Mais si celle-ci est présentée dans le contexte de l'histoire de l'astronomie et comparée à la manière dont nous étudions les étoiles aujourd'hui, cela pourrait éveiller un intérêt plus vif.

Il est donc essentiel pour les chercheurs de Dunhuang de non seulement être érudits dans leur domaine, mais aussi d'être d'excellents communicants. Ils doivent être capables de « traduire » ces découvertes antiques à travers le prisme de la culture moderne, en utilisant des médias et des formats que le public d'aujourd'hui peut facilement comprendre et apprécier.

L'avènement de la technologie numérique, comme mentionné précédemment avec la « Grotte numérique », offre une opportunité unique pour cela. La réalité augmentée, la réalité virtuelle et d'autres formes de médias interactifs peuvent être utilisées pour présenter ces découvertes de manière immersive, permettant au public de « vivre » l'histoire et de se connecter émotionnellement avec le passé. C'est en créant ces connexions que nous pouvons vraiment faire résonner le riche héritage de Dunhuang avec le public mondial d'aujourd'hui.

Bien que différentes cultures aient des particularités uniques, il existe des thèmes universels qui peuvent transcender les frontières culturelles et historiques. Les fêtes, les traditions et les rituels saisonniers sont de tels thèmes. Quelle que soit la culture, les gens ont toujours célébré les cycles de la vie et les changements de saison, et c'est pourquoi ils peuvent trouver une résonance commune dans les célébrations d'autres cultures.

Le fait que le patrimoine de Dunhuang, y compris les documents exhumés des grottes, contienne une richesse d'informations sur les coutumes saisonnières de la Chine ancienne offre une occasion unique de créer ce type de résonance. Les fêtes chinoises, tout en ayant une profondeur historique et culturelle, sont aussi le résultat d'un mélange d'influences locales et étrangères. En présentant ces traditions à travers le prisme de Dunhuang, on peut montrer comment la Chine a interagi avec, adapté, et finalement intégré ces influences culturelles étrangères.

La clé, cependant, est la manière dont cette information est présentée. Pour que ces traditions résonnent avec un public international, elles doivent être contextualisées de manière à souligner leur pertinence universelle. La présentation ne devrait pas seulement mettre en avant le caractère « exotique » ou « ancien » de ces traditions, mais plutôt montrer comment elles font partie d'un continuum culturel, comment elles sont liées à des préoccupations humaines fondamentales que tout le monde peut comprendre et apprécier.

En fin de compte, le but est de montrer une Chine qui n'est pas figée dans le temps, mais qui est vivante, évolutive et en constante interaction avec le reste du monde. C'est cette image d'une Chine à la fois ancienne et contemporaine, enracinée dans la tradition mais ouverte à l'innovation, qui peut vraiment résonner avec les publics du monde entier.

Article traduit du chinois, initialement publié sur Chinanews.com.cn.

Commentaires