[Géopolitique] Chine-Turquie : aux deux extrêmes de l'Eurasie

Aux deux extrêmes de l’Eurasie, les civilisations turque et chinoise ont appris à se connaître, au fil des siècles. Il n’est que de visiter les salles du Palais de Topkapu Sarayi d’Istanbul et leurs collections de porcelaine chinoise pour s’en rendre compte. Elles témoignent d’un transfert de savoir-faire. Celui permettant la conception d’une porcelaine peinte en bleu sous une couverte incolore. Sa conjugaison avec le kaolin, une argile blanche, naît à Jingdezhen (province méridionale chinoise du Jiangxi), vers 1320-1330, à la faveur de l’apport d’un minerai de cobalt provenant des confins du monde turc et de la Perse. Deux mondes sont alors connectés, sous l’égide des dynasties gengiskhanides de Chine – les Yuan (1279- 1368) – et de la Perse – les Ilkhanides (1256-1335) – : ces deux empires sont à l’origine d’une commercialisation du « bleu blanc » et ce, à une échelle sans précédent. C’est à cette époque que le Jame al-Tawarikh (que l’on pourrait traduire par Histoire universelle) de Rashid al-Din (1247– 1318) est composé. Il est le premier récit en langue persane abordant des faits historiques de la Chine. En 1516, Sayyed Ali Akbar Khitai, s’en inspirant sans doute, écrira à son tour une somme, le Khitai-nameh. Des siècles durant, il fera autorité sur ce pays en étant d’ailleurs davantage lu dans sa version turque. Avec la révolution industrielle et l’essor des puissances européennes, au tournant des XIXe et XXe siècles, les élites se forgent à la même époque, et de part et d’autre de l’Orient, des idéologies de combat dans la vindicte anti-européenne ou au contraire la fascination que les cultures occidentales leur inspirent. C’est dans ce contexte de crise que les empires chinois et ottoman s’effondrent et qu’émergent des idées de confraternité eurasienne à laquelle les peuples turcophones et musulmans de l’Asie centrale resteront particulièrement sensibles. Surtout lorsqu’il s’agit pour les dirigeants actuels de la Turquie et de la Chine de flatter l’orgueil de chacun de leurs peuples en cultivant une certaine nostalgie de leur histoire impériale.

Malgré la traversée pour la Turquie d’une période de turbulences économiques, Erdogan maintient son cap coûte que coûte et s’inspire clairement d’une politique économique claire : celle de la Chine.

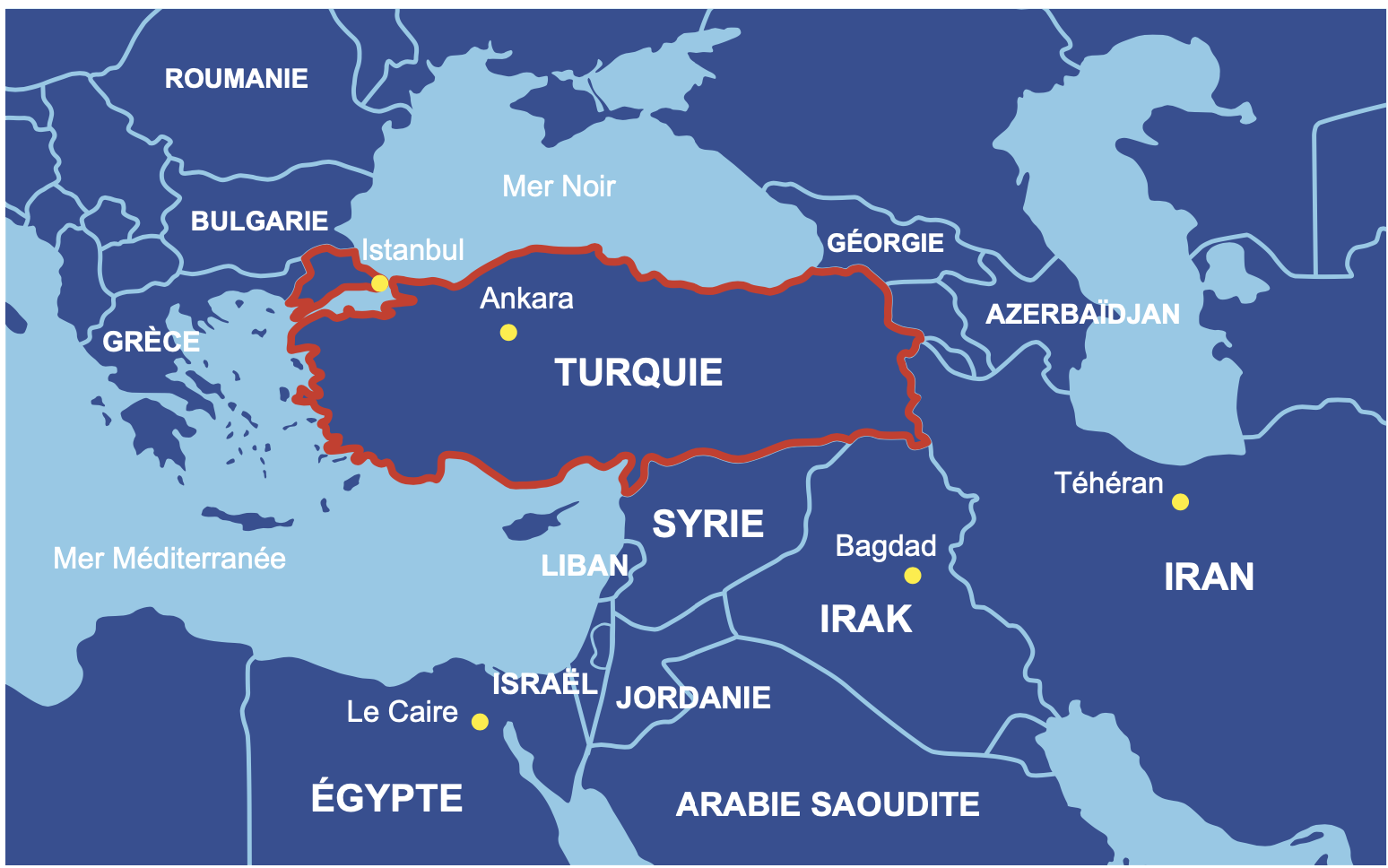

La fin de la guerre froide accélère le rapprochement entre Ankara et Pékin. Il est d’ailleurs général à la région : que ce soient les monarchies du Golfe, la Syrie ou l’Irak, tous les pays des Proche et Moyen-Orients accueillent progressivement des installations chinoises soutenues par les géants étatiques (Sinopec, Merchant Bank, ICBC, Agricultural Bank of China, etc.) dans les domaines les plus divers : gestion et participations dans des ports, industrie automobile, textile, transports, traitement de l’eau, de minerais, concessions pétrolières. Parmi les plus importants investissements chinois dans les infrastructures en Turquie, on peut citer celui du premier armateur chinois, China COSCO Holdings, qui a acheté pour 940 millions de dollars les deux tiers des actions du port de Kumport, le troisième port commercial du pays, situé près d’Istanbul. C’est aussi dans le domaine du numérique que les deux pays sont amenés à coopérer. Huawei, le géant chinois des télécommunications, a augmenté ses parts sur le marché turc, passées de 3 % en 2017 à 30 % en 2019. ZTE, une autre entreprise technologique chinoise, a acquis 48 % de Netas, le principal fabricant turc d’équipements de télécommunications, chargé notamment des communications du nouvel aéroport d’Istanbul, ainsi que de la numérisation des données de santé en Turquie. Alibaba, le géant chinois du commerce en ligne, a quant à lui acquis 75 % des actions de son équivalent turc, Trendyol pour 728 millions de dollars. Une aubaine pour ce pays de 84 millions d’habitants. Depuis 2013, la Turquie a souligné à maintes reprises le rôle qu’elle souhaiterait jouer pour renforcer la connectivité entre la Chine et l’Europe. Signe qui ne trompe pas : quelques mois seulement après l’échec du coup d’État orchestré par l’organisation des gulénistes en 2016, alors fermement condamné par les autorités chinoises, le président Erdogan a nommé comme ambassadeur à Pékin Abdülkadir Emin Omen, un homme d’affaires – et non un diplomate de carrière – un geste perçu comme le souhait d'accélérer cette coopération économique et l’adhésion même de la Turquie au projet des Nouvelles Routes de la soie. Le CCWAEC (China- Central West Asia Economic Corridor), passant par l’Asie centrale, l’Iran et la Turquie est une ramification de ce projet très vaste et qui conforte Ankara à vouloir, par tous les moyens, se désenclaver y compris par la promotion de ses propres projets tel que le corridor de transport Lapis Lazuli, porté depuis 2014, qui vise à développer route et voie ferrée devant relier l’Afghanistan à la Turquie en passant par le Turkménistan, l’Azerbaïdjan et la Géorgie. Ankara est d’ailleurs force de propositions et tout particulièrement dans la lutte contre le terrorisme. La Turquie envisage même d’aménager une base militaire en Somalie afin d’écarter les risques de piraterie. Ses préoccupations sont ainsi largement partagées par Pékin même si la question ouïgoure reste encore une pierre d'achoppement entre les deux pays.

Vers un axe Ankara-Moscou-Téhéran-Islamabad-Pékin ?

Si l’exécution du projet des Nouvelles Routes de la Soie qu’a tenté de relancer le ministre des Affaires étrangères Wang Yi en entreprenant en mars 2021 une tournée diplomatique dans six pays de la région (Arabie Saoudite, Turquie, Iran, Émirats Arabes Unis, Bahreïn et Sultanat d’Oman) reste le fil conducteur de cette politique ambitieuse, elle n’en est pas moins corrélée à plusieurs projets de ventes d’armes, et notamment un système modernisé de missiles de défense aérienne qui n’a pour l’heure pu voir le jour puisque Ankara a privilégié l’achat de S-400 russes. L’appartenance de la Turquie à l’OTAN n’a en rien dissuadé le gouvernement turc de se porter acquéreur d’un armement sensible et sans pouvoir limiter l’influence de l’un des principaux rivaux des États-Unis dans le domaine stratégico-militaire. Au-delà de ces aspects, et malgré la traversée pour la Turquie d’une période de turbulences économiques, Erdogan maintient son cap coûte que coûte et s’inspire clairement d’une politique économique claire : celle de la Chine. Le président s'obstine à défendre une politique de crédit bon marché qui dope la croissance, mais fait dégringoler la devise et flamber l'inflation. Si le PIB connaît une progression spectaculaire, avec une hausse qui pourrait atteindre 9 % en 2021, le dirigeant assume de suivre un chemin « politiquement risqué mais juste ». Les mauvaises relations avec l’Occident poussent certainement, en partie, la Turquie dans les bras de la Chine et de la Russie. Dans de nombreux discours, Erdogan affirme ainsi être prêt à abandonner la longue quête turque d’intégration dans l’UE pour mieux devenir membre de l’Organisation de Coopération de Shanghai. Une prise de position qui peut sonner comme une boutade, mais qui n’aurait jamais été prononcée publiquement vingt ans plus tôt. Ces dernières années, l’anti-américanisme s’est aussi renforcé. Une majorité de Turcs considère désormais la Russie comme un meilleur allié et Ankara n’hésite pas à adopter une diplomatie pro-active tant en Asie centrale qu’au Pakistan voire en Afrique subsaharienne où elle peut avoir avec Pékin des intérêts convergents. La Chine a la capacité financière et la distance géographique qui en font, potentiellement, un allié clé pour la Turquie du début du XXIe siècle. Centrale, la puissance turque ne peut pour autant s’aliéner les Européens non plus que les Américains. En revanche, la lune de miel entre Pékin et Ankara ne peut qu’inciter les Occidentaux à être plus vigilants et adopter une politique plus inclusive vis-à-vis de la Turquie vers où convergent toutes les convoitises.

Emmanuel Lincot est spécialiste d'histoire politique et culturelle de la Chine, professeur à l'Institut catholique de Paris.

Photo

: Istanbul et sa mosquée.

Commentaires