[Géopolitique] Chine – Algérie : une relation singulière

Au mois de juillet 2021, Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères et son homologue algérien Ramtane Lamamra se sont rencontrés pour la mise en place d’un calendrier pour l’approfondissement du partenariat établi entre les deux États. Les deux pays entretiennent des relations importantes depuis la reconnaissance par la République populaire de Chine du gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) en 1958. Fidèles à l’esprit des pays non-alignés, Alger et Pékin font partie du Forum pour la coopération entre la Chine et l’Afrique (FOCAC) ainsi que du Forum pour la coopération entre la Chine et les pays arabes (CASCF). Outre cette coopération au niveau multilatéral, les relations sino-algériennes se sont concrétisées depuis la fin de la guerre civile et la reprise économique du début des années 2000 par la réalisation de multiples projets comme la Grande Mosquée d’Alger, le stade olympique d’Oran ou l’aménagement du port d’Al Hamdania.

Des affinités électives

Plus illusoire qu’effective, cette solidarité affichée par le gouvernement de Mao Zedong, dans le contexte des années cinquante, à l’égard des indépendantistes algériens ne contribue pas moins à la défense d’un idéal promu par Pékin. Cet idéal, c’est aussi celui de l’intellectuel Frantz Fanon et des Damnés de la terre, et d’une émancipation des peuples par le choix d’une révolution rurale. La guérilla, dans son acception à la fois idéologique et par des tactiques de combat éprouvées durant la bataille d’Alger, est une méthode qui a fait ses preuves durant la guerre française du Vietnam. Fondamentalement d’inspiration chinoise, elle bouleverse les pratiques conventionnelles de la guerre auxquelles les Occidentaux étaient habitués. Dans son rapport du faible au fort, Pékin travaille ainsi les opinions du Tiers-Monde en sa faveur et y parvient même avec un certain succès dans la rivalité qui l’oppose alors non seulement aux pays occidentaux mais encore à l’Union soviétique. Avec la fin de la guerre froide, la Chine développe en Algérie de multiples intérêts économiques, qu’il s’agisse du domaine industriel avec le textile et l’électronique mais aussi des infrastructures. La stratégie chinoise étant de créer un centre opérationnel entre l’Europe et l’Asie. Un partenariat stratégique global avait été signé en ce sens par le président Bouteflika et son homologue chinois en 2014.

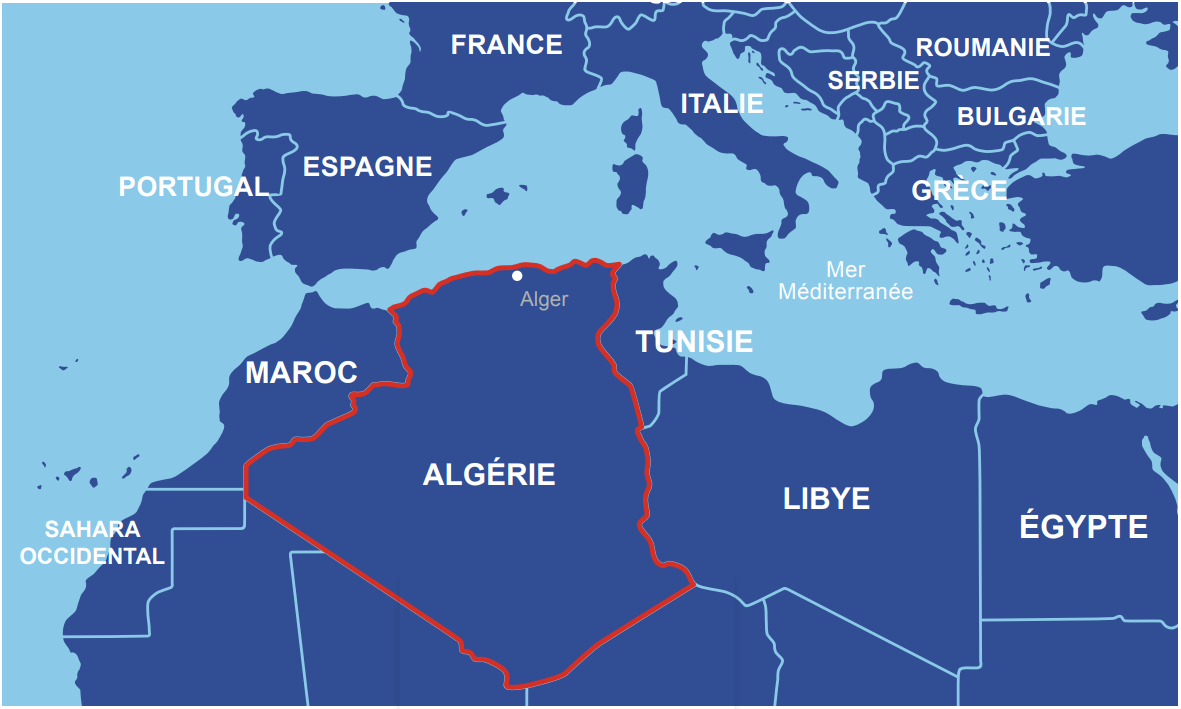

CARTE

Ainsi, la présence stratégique chinoise en Méditerranée, renforcée par ses investissements tant en Turquie, en Égypte ou dans les Balkans, permet de développer un canal supplémentaire d’accès au marché européen. En 2016, l’Algérie concentrait près de la moitié des exportations chinoises au Maghreb (7,6 milliards de dollars en 2016, contre 3 milliards à destination du Maroc). C’est dans le domaine gazier que le développement de la relation entre les deux pays s’est accélérée ; la guerre en Libye voisine n’y étant pas étrangère. Le groupe Sinopec à Zarzaïtine est, dans l’est du pays, particulièrement actif. Des investissements d’un montant de 7 milliards de dollars dans l’exploitation des mines de phosphate sont par ailleurs en cours de négociation depuis 2020. La vente d’armes chinoises à Alger – des corvettes notamment – participe de cette coopération et conforte le souhait des autorités algériennes de diversifier leurs sources d’approvisionnement en matière d’armes (plus de 60 % de celles-ci étant achetées à la Russie). C’est une majorité d’entreprises chinoises de BTP qui est en situation de monopole. Ainsi, la CITIC-CRCC (China International Trust and Investment Compagny - China Railway Construction Corporation) est chargée de la construction de l’autoroute Est-Ouest d’Oran. Plus généralement, l’Algérie a octroyé une cinquantaine de contrats de constructions à des compagnies chinoises dont la valeur s’élèverait à 20 milliards de dollars. Près de 40 000 ressortissants chinois travaillent en Algérie. C’est la deuxième communauté chinoise la plus importante du continent africain. Ces liens, déplorent certains experts, se résument bien trop souvent à des prestations de service.

Une stratégie globale pour la Chine et un rôle de médiateur à assumer

Le développement économique de la région est de l’intérêt de la Chine, afin d’éviter des bouleversements institutionnels (notamment l’arrivée au pouvoir de régimes islamistes) qui lui seraient préjudiciables.

En définitive, l’Algérie – et plus généralement le Maghreb – font partie des fameuses Nouvelles Routes de la soie permettant aux entreprises chinoises de bénéficier d’un soutien fort de Pékin dans leurs projets de développement. Côté algérien, la priorité reste de faire face à la crise du logement et au déficit d’infrastructures dans les plus brefs délais en faisant appel aux entreprises chinoises dans le domaine du BTP. Cette stratégie sur le court terme risque de léser des entrepreneurs algériens même si Alger ne saurait renoncer à cette manne financière que lui dispute par ailleurs son voisin marocain avec lequel les relations sont de plus en plus tendues. Partenaire à la fois du Maroc et de l’Algérie, la Chine n’est pas prête à jouer un rôle de médiateur dans la résolution d’un conflit vieux de plus de 45 ans, qui tourne essentiellement autour du dossier du Sahara occidental. Le Front Polisario, soutenu par l’Algérie, se bat pour l’organisation d’un référendum d’autodétermination conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, qui a validé à cet effet la création de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO). La Chine maintient une politique neutre sur le conflit du Sahara, soutenant officiellement les efforts de l’ONU pour un référendum sahraoui longtemps retardé, tout en équilibrant soigneusement ses intérêts économiques au Maroc et en Algérie. La Chine peut jouer un rôle constructif dans les négociations à venir entre les parties rivales comme elle s’est récemment proposé d’être médiateur dans le conflit israélo-palestinien. Le moment est venu sans doute pour la Chine de faciliter une interaction constructive entre Rabat et Alger. Ses efforts diplomatiques pourraient déterminer si la trajectoire du Maghreb occidental s’orienterait vers la coopération ou le conflit.

Pour l’heure, une chose est sûre, les relations entre Alger et Rabat s’enveniment au point que l’Union du Maghreb arabe (UMA), créée en 1989, est devenue une coquille vide. Le ministre algérien des affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a aussi affiché sa volonté de ne pas renouveler un important contrat lié au gazoduc Maghreb-Europe (GME), qui relie depuis 1996 les gisements algériens à l’Europe via le Maroc et qui arrive à expiration fin octobre 2021. Les frictions diplomatiques paralysent le développement d’une union économique dans cette région qui partage pourtant les mêmes problématiques : chômage endémique des jeunes et des diplômés, crise de l’eau, conséquences de la Covid-19 sur les investissements et sur le tourisme… Selon un rapport prospectif de la Banque mondiale publié en 2010, l’intégration économique du Maghreb aurait pu augmenter le PIB par habitant, entre 2005 et 2015, de 34 % pour l’Algérie, de 27 % pour le Maroc et de 24 % pour la Tunisie, indirectement impactée par l’instabilité régionale. La Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies considère quant à elle qu’une union du Maghreb aurait fait gagner aux cinq pays de la région (incluant la Libye et la Mauritanie) l’équivalent de 5 % de leurs produits intérieurs bruts cumulés. À terme, les intérêts commerciaux de la Chine dans l’ensemble du Maghreb pourraient en être impactés. Situation dommageable car les pays du Maghreb sont souvent présentés comme un marché prometteur de près de 100 millions de clients potentiels pour les entreprises chinoises, susceptibles de distribuer leurs biens de consommation courants (produits électroménagers, textile), adaptés à des populations au pouvoir d’achat encore limité, mais davantage solvables qu’en Afrique subsaharienne. Le développement économique de la région est de l’intérêt de la Chine, afin d’éviter des bouleversements institutionnels (notamment l’arrivée au pouvoir de régimes islamistes) qui lui seraient préjudiciables, d’autant plus que la question ouïghoure vaut à la Chine d’être l’objet de menaces de la part de groupes terroristes. Soucieuse de protéger ses expatriés et ses intérêts, la Chine s’implique davantage dans les opérations de stabilisation politique et de sécurisation (appui au G5 Sahel, participation plus active aux missions de l’ONU). Dans cette configuration, l’intérêt que porte la Chine à cette partie du monde et à l’Algérie, puissance centrale du Maghreb, devra selon toute vraisemblance se confirmer.

Emmanuel LINCOT est spécialiste d'histoire politique et culturelle de la Chine, professeur à l'Institut catholique de Paris.

Photo : Oran, ville d'Algérie. CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Commentaires