[Géopolitique] La bataille pour les pôles a commencé et la Chine y voit une opportunité

Un raccourci maritime, des matières premières inexploitées : les pôles représentent depuis plusieurs années un enjeu stratégique pour la Chine. L’Arctique tout particulièrement et la route du nord-ouest, longtemps restée inaccessible, semblent désormais praticables du fait du réchauffement climatique et de la fonte des glaces qu’il provoque. L’objectif est stratégique : s’adosser sur le partenaire russe et accéder à l’Union européenne par le choix d’une voie maritime plus courte et plus sûre que ne l’est l’emprunt du détroit de Malacca ou le sud de la mer de Chine. Recherche scientifique, investissements dans l’extraction des minerais et des hydrocarbures, diplomatie et influence : la Chine met en œuvre des moyens colossaux et se hisse désormais au rang d’acteur incontournable dans ces régions du monde.

La Chine : une « identité polaire »

Bien que ne possédant aucun territoire dans les régions de l’Arctique, la Chine, du fait même de sa familiarité avec le climat continental du Grand Nord, et par ailleurs proche de la Sibérie se définit depuis plusieurs années comme puissance polaire. Elle a créé à partir de 1989 un institut chinois de recherche polaire, mais aussi en 1992 un institut de recherche scientifique dans l’océan Arctique même, avec notamment l’installation de la base Huanghe (littéralement : « fleuve Jaune »). Le pays reste donc très actif dans cette région en ayant conduit plusieurs expéditions depuis 1999 et s’intéresse en particulier au changement climatique. Parallèlement à cet intérêt scientifique, la Chine se rapproche des pays riverains de la région et tout particulièrement de l’Islande avec laquelle elle crée, en 2013, un accord de libre échange. Avec le soutien de la capitale islandaise, Reykjavik, Pékin obtient, la même année, le très prisé statut de membre observateur du conseil de l’Arctique créé quant à lui au lendemain de la guerre froide, en 1996. Ce conseil comprend huit États (Canada, Danemark, États-Unis, Finlande, Islande, Norvège, Suède, Russie). En 2018, Pékin publie son premier livre blanc sur la région. La Chine est intéressée par l’exploitation des hydrocarbures qui représentent, selon les estimations, 30 % du volume total mondial pour les années à venir. Sa présence heurte toutefois des revendications de souveraineté de pays tels que le Canada qui voient une ingérence dans leurs eaux territoriales comme l’a rappelé, à l’été 2016, le passage de plusieurs cargos chinois du groupe Cosco dans la région.

Avec le soutien de la capitale islandaise, Pékin obtient le très prisé statut de membre observateur du conseil de l’Arctique créé au lendemain de la guerre froide, en 1996.

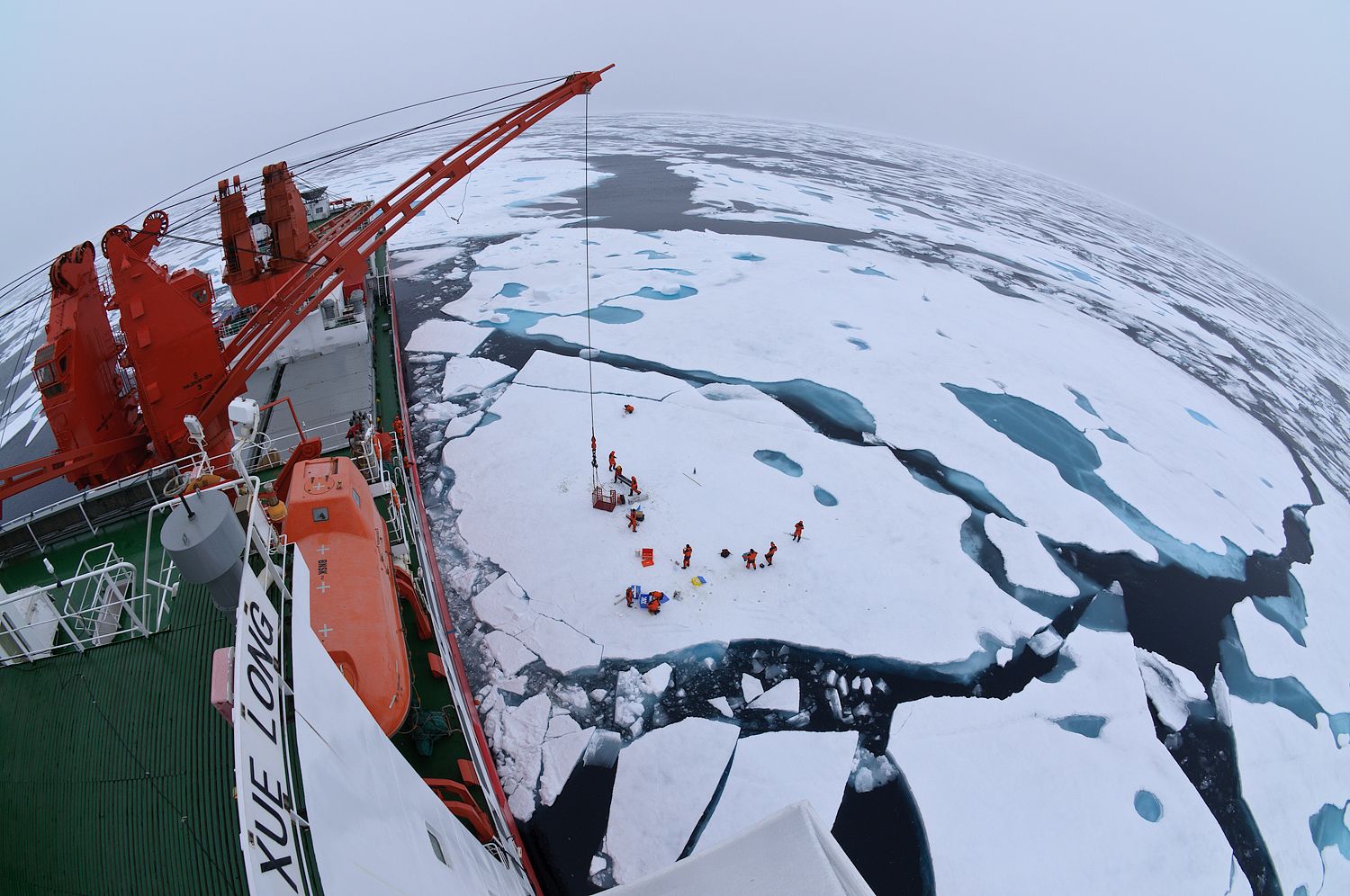

La diplomatie chinoise a donc été proactive même si la pandémie a considérablement freiné ses initiatives depuis désormais plus de trois ans. Ainsi, le dernier voyage d’importance du chef de l’État chinois, Xi Jinping, en Finlande, remonte à l’année 2017. L’objectif prioritaire pour Pékin en ces années de tensions grandissantes avec les États-Unis est évidemment le volet énergétique. Assurer sa sécurité dans ce domaine comme celui de l’agro- alimentaire est capital pour Pékin. Il n’a échappé à aucun observateur l’intérêt chinois porté à la liquéfaction du gaz dans la péninsule de Yamal, en Sibérie ; ses réserves devant initialement – via Nord Stream 2 – alimenter l’Allemagne. Ce projet désormais mort-né en raison de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine devrait être en grande partie réinvesti par la Chine ; le China Silk Road Found et d’autres fonds chinois ayant déjà financé 30 % de son fonctionnement. L’ensemble des ressources des régions septentrionales de la Sibérie représentent pour la fédération de Russie plus de 15 % de son PIB. Inutile de dire que Vladimir Poutine accorde une priorité à la mise en valeur de ces territoires, et plus particulièrement au vu de la conjoncture actuelle. La Chine, elle, se donne les moyens matériels de ses ambitions en se dotant de trois navires brise-glaces de nouvelle génération, et de catégorie dite « Xue Long » désormais à propulsion nucléaire. La mise en valeur de ces territoires s’inscrit dans le projet des nouvelles routes de la soie. Aux yeux des dirigeants de Pékin, l’exécution de ce projet, rappelle Jean Louis Lozier, chercheur à l’Ifri, apparaît comme une nouvelle frontière.

La conquête des pôles : une nouvelle frontière

© Rawpixel

L’Antarctique n’échappe pas non plus à cet intérêt. La Chine a établi dans ce gigantesque territoire de 14 millions de km2 cinq stations scientifiques. Le statut international de cet immense espace pourrait être très rapidement remis en cause compte tenu de l’intérêt stratégique de cette autre région des pôles qui ne laisse pas la Chine indifférente étant donné ses richesses. À terme, la sécurisation de l’accès à cette région méridionale, située au sud de l’océan Indien, permettrait à Pékin de se réserver une profondeur stratégique par rapport à son grand rival en devenir, New Delhi. Le Sri Lanka, politiquement proche de Pékin, offre une porte d’accès à cette région du monde qui comme le pôle Nord s’ouvre à la fois sur plusieurs océans et sur plusieurs continents. Les initiatives diplomatiques menées par Pékin en Amérique latine, et plus particulièrement auprès de l’Argentine ne sont pas étrangères à cette stratégie globale. L’inconnu étant pour chacune de ces configurations nouvelles d’être à terme les proies de proliférations nucléaires. En d’autres mots, l’Arctique comme l’Antarctique sont en train de se transformer en régions de concurrence internationale non seulement du point de vue économique mais aussi du point de vue militaire. Ce risque s’ajoute à celui de la pollution environnementale et de la surexploitation des ressources halieutiques. Les critiques à l’encontre de la Chine émanant des chancelleries occidentales, concernant la surexploitation de la pêche hauturière menée par les navires chinois sont un fait récurrent. Selon les données disponibles sur le UN Comtrade Database, la valeur des poissons et des fruits de mer exportés par les pays arctiques vers la Chine s’est accrue de 1 324 % entre 1998 et 2008, soit une augmentation annuelle moyenne de 14,2 % par an.

Pékin tente toutefois de rassurer l’opinion internationale en employant dans tous ses communiqués quatre termes à forte connotation positive : « comprendre », « protéger », « respecter » et « développer ». « Comprendre » et « protéger » recouvrent les missions scientifiques, définies comme une priorité en vue de contrer le réchauffement climatique. « Respecter » et « développer » sont, en revanche, souvent compris à double sens : comme une exhortation à tenir compte des intérêts de ses partenaires comme des siens propres. À ces quatre éléments s’ajoute la gouvernance et Pékin s’engage à « respecter les règles et le droit international ». Il s’agit aussi pour la Chine de faire ainsi entendre sa voix comme puissance normative et de contester la suprématie des grandes puissances occidentales. Dans ce contexte, les intérêts économiques et l’accès aux ressources constituent autant un moyen qu’un but pour affirmer la puissance globale de la Chine. Le prestige qui en résulte a également pour objectif de nourrir un discours nationaliste de légitimité internationale.

Que ce soit dans l’Arctique ou l’Antarctique, la politique de la Chine constitue l’une des pièces de la grande stratégie que la République populaire de Chine tente de mettre en place. Elle illustre le caractère adaptatif et multimodal de la stratégie extérieure de la Chine, qui mobilise l’ensemble de ses moyens, économiques, financiers, diplomatiques et juridiques pour renforcer ses positions au niveau global. Toutefois, un certain nombre de chercheurs comme Frédéric Lasserre, professeur à l’université de Laval au Québec soutiennent que le transit des navires par la voie Nord est encore extrêmement limité et que les entreprises ne partagent guère l’enthousiasme des projections souvent affirmé à la hâte par les médias internationaux. Ne jamais dire jamais... Car il est un fait indéniable : le monde change. Et plus rapidement qu’on ne le croit. Enfin, les pôles constituent un enjeu géopolitique très important pour le développement du programme spatial de Pékin, pour la sanctuarisation de zones de pêche, mais aussi, plus discrètement, pour l’avenir du traité sur l’Antarctique de 1959. Il en sanctuarise les richesses mais l’avenir pourrait très rapidement le voir remis en cause.

Emmanuel Lincot est spécialiste d'histoire politique et culturelle de la Chine, professeur à l'Institut catholique de Paris.

Photo du haut : vue depuis le navire chinois Xuelong. Teadlased jääl Timo Palo, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Commentaires