2013-2023 - 10 ans de Nouvelles Routes de la soie : au travers des aléas géopolitiques, le projet BRI trace sa route

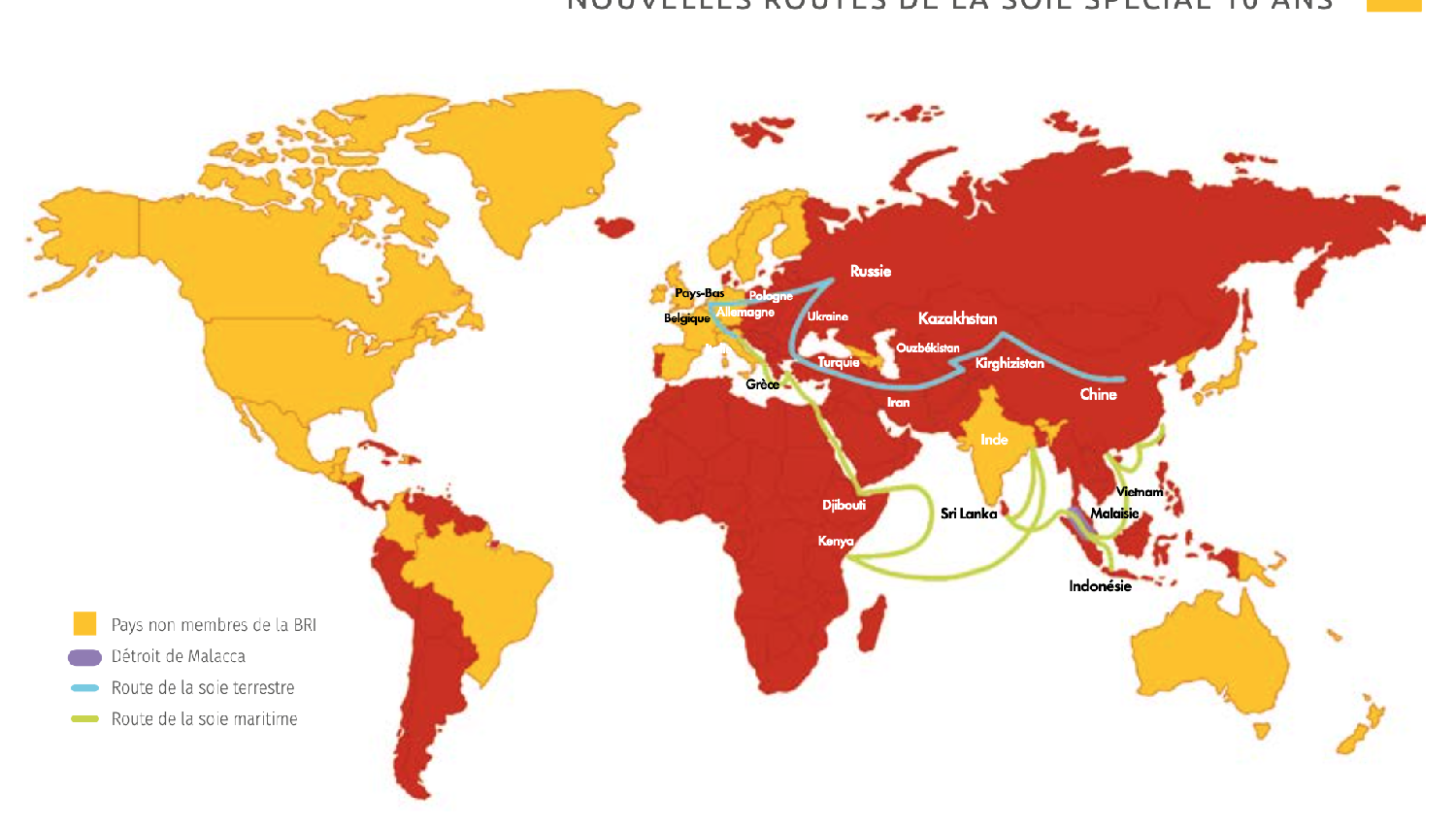

Cela fait dix ans que la Chine a officiellement lancé l’initiative « Une Ceinture, une Route », aussi appelée « Nouvelles Routes de la soie ». Un gigantesque programme d’investissements et de prêts dans les infrastructures, l’énergie et les transports, qui a séduit plus de 152 pays à travers le monde (Quotidien du Peuple). D’immenses projets ont vu le jour et plusieurs milliards de dollars ont été investis. Malgré les crises successives de la mondialisation survenues ces dernières années et malgré certaines critiques dont elles ont pu faire l’objet, les Nouvelles Routes de la soie continuent pour l’instant de grandir à plein régime. La Chine continue de faire des affaires avec le monde entier et en particulier avec les pays en marge de la mondialisation.

La renaissance d’un mythe

Le projet des Nouvelles Routes de la soie a officiellement été présenté au monde entier par le président chinois Xi Jinping lors d’une visite diplomatique à Astana, la capitale du Kazakhstan, le 7 septembre 2013. Le lieu n’avait pas été choisi par hasard : l’Asie centrale était déjà la région par laquelle transitaient les anciennes routes de la soie, pendant l’Antiquité. 2 000 avant J.-C. déjà, et surtout pendant la dynastie Han en Chine (206 av J.-C. – 220 ap. J.-C.), les marchands y échangeaient des produits du monde entier : jade, ivoire, épices, laines, mais aussi et surtout de la soie. Ces routes avaient été finalement délaissées à partir du 15e siècle, au profit des grandes découvertes maritimes menées par les Occidentaux.

Si le président chinois avait choisi le Kazakhstan pour annoncer la renaissance de ce mythe antique, il avait aussi défendu ses Nouvelles Routes de la soie lors d’une visite en Indonésie quelques mois plus tard. Ce projet s’adressait donc en priorité aux pays en développement. Officiellement, il consistait à construire une « nouvelle plateforme de coopération internationale », permettant de compléter voire de concurrencer la mondialisation libérale et occidentale. En avril 2015, Pékin avait d’ailleurs lancé la Banque asiatique d’investissements dans les infrastructures (BAII), spécialement dédiée à ce projet et à laquelle avaient pris part plus de 57 pays, offrant une alternative crédible à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international (FMI). Ce discours d’une mondialisation alternative a en tout cas bien fonctionné : aujourd’hui, plus de 151 États dans le monde ont signé un accord de coopération avec la Chine dans le cadre des Nouvelles Routes de la soie et la plupart d’entre eux ne sont pas des pays développés (China News). Selon Xinhua, le montant total des investissements directs à l’étranger (IDE) chinois dans les pays prenant part aux Nouvelles Routes de la soie s’est élevé à 240 milliards de dollars américains au total entre 2013 et 2022.

Renforcer son indépendance économique

Pour la Chine, le projet consistait aussi à mettre fin à sa dépendance envers des routes commerciales pour lesquelles peu d’alternatives existaient. Selon Huang Renwei, vice-président de l’Institut des Nouvelles Routes de la soie et de la gouvernance mondiale de l’Université Fudan à Shanghai, qui écrivait à ce propos un article dans le média chinois The Paper, une prise de conscience avait été actée en Chine à la suite de la crise financière de 2008. À l’époque, les consommateurs des économies développées, principaux clients de la Chine, avaient déjà réduit leurs commandes en provenance de l’empire du Milieu. Pour la Chine, il était donc urgent de trouver de nouveaux marchés.

© DONG Jianghui/Xinhua

Dans un article publié en 2009 déjà, le média China News affirmait également que la Chine devait sortir du « dilemme de Malacca », le nom du détroit par lequel passait l’essentiel des biens commerciaux importés et exportés par la Chine dans le monde. Ce couloir maritime pouvait facilement être bloqué en cas de conflit. Pour sécuriser ses approvisionnements et assurer ses débouchés, la Chine ne pouvait plus se limiter à participer à la mondialisation maritime : elle devait créer une nouvelle forme de mondialisation, terrestre cette fois.

Des « Nouvelles Routes de la soie » au « projet BRI »

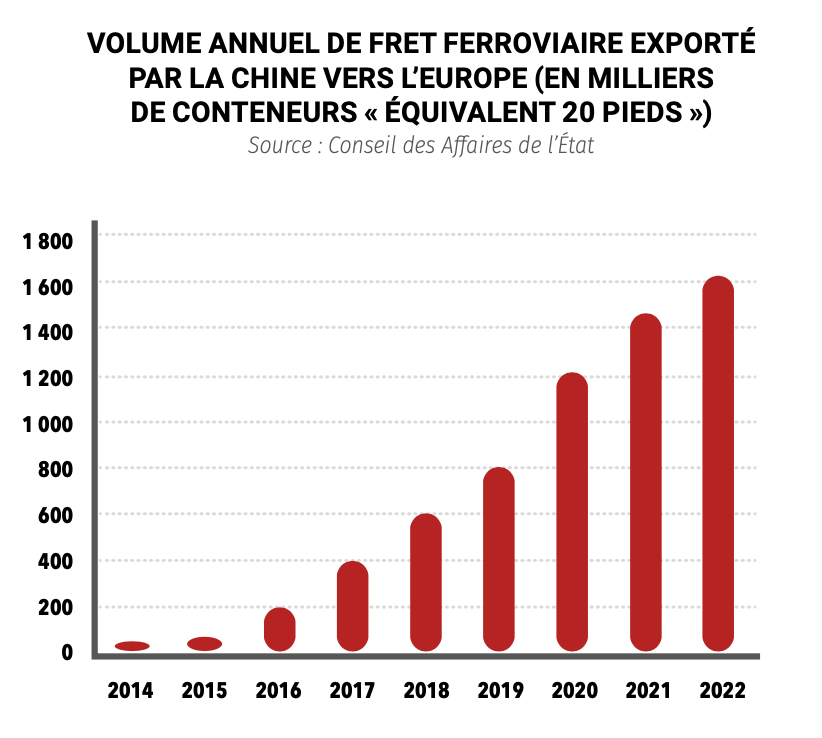

C’est justement dans l’esprit de cette « nouvelle mondialisation » que le projet des Nouvelles Routes de la soie a donc été rebaptisé « One Belt, One Road initiative » (BRI), ou « une ceinture et une route » (en chinois yi dai yi lu), en 2017. D’un côté, les échanges ont toujours lieu par la mer, dans les modalités déjà définies par la mondialisation maritime qu’il s’agit simplement de perfectionner. De l’autre, la Chine s’est aussi lancée dans la création d’une série de corridors économiques reposant en grande partie sur des chemins de fer. C’est ainsi que la « route maritime » a été complétée par une « ceinture économique terrestre », qui traverse le continent eurasiatique.

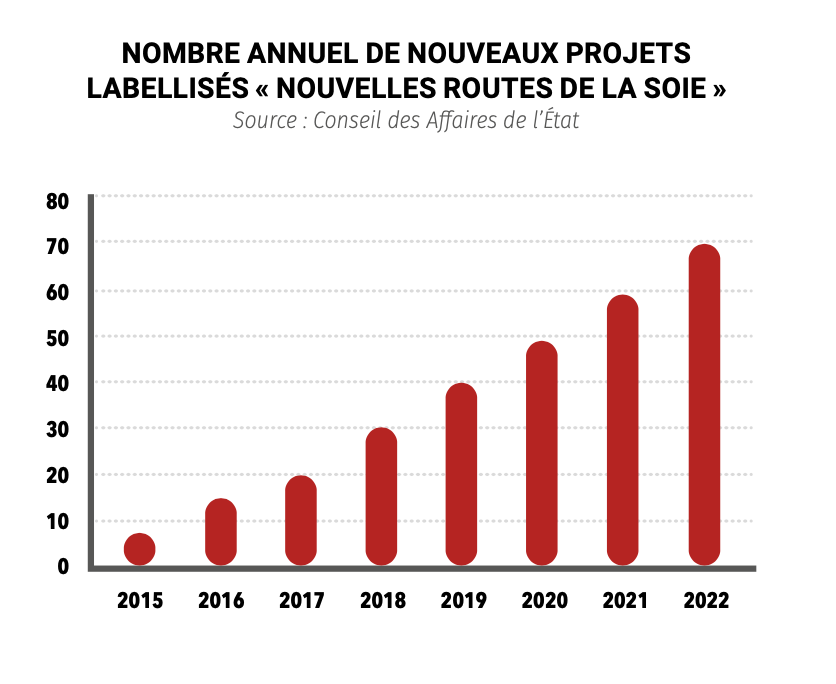

Depuis 2017, le « projet BRI » est devenu un véritable label estampillant désormais toutes sortes de projets, dès l’instant où ils ont lieu entre la Chine et des pays participant aux Nouvelles Routes de la soie. D’immenses infrastructures ont été construites, surtout dans les pays pauvres ou enclavés. La Chine a par exemple signé un accord avec le Kenya pour la construction d’une ligne de chemin de fer entre la capitale Nairobi et la ville de Mombasa. Lorsque ce projet a été officiellement annoncé en mai 2014, cela faisait plus d’un siècle que le Kenya n’avait pas construit de nouveau chemin de fer. Des infrastructures de transport, la Chine en aussi construit au Pakistan, à l’image de l’autoroute entre la ville de Karachi et celle de Lahore, longue de plus de 1 152 km et qui a coûté plus de 19 milliards de yuans (2,4 milliards d’euros). On peut aussi mentionner la ligne de TGV entre Jakarta et Bandung, en Indonésie, lancée en août 2013, ou encore la ligne de chemin de fer qui relie la Chine et le Laos, terminée l’année dernière, qui aurait créé plus de 100 000 emplois et sur laquelle circuleraient aujourd’hui plus de 20 000 passagers par jour (Global Times).

Le label de la BRI concerne aussi beaucoup d’infrastructures énergétiques, à l’image de la centrale photovoltaïque de la province d’Ubon en Thaïlande, d’une capacité installée de 58,5 mégawatts (MW), ou encore celle construite au Kazakhstan, d’une capacité de 100 mégawatts. La Chine réalise aussi de grandes constructions symboliques, comme le stade national du Cambodge, qui peut accueillir jusqu’à 60 000 spectateurs, mais aussi le siège du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, construit à Addis-Abeba, capitale de l'Éthiopie. La Chine a aussi construit le pont suspendu de Maputo, capitale du Mozambique, le plus grand d’Afrique, qui permet aujourd’hui de rapprocher significativement ce pays de son voisin, l’Afrique du Sud. Dans la plupart de ces projets, la Chine agit comme prestataire de services. Elle mobilise la main- d’œuvre et l’expertise de ses propres entreprises, souvent des entreprises d’État, pour répondre à des appels d'offres émis par des États qui restent souverains sur les modalités de leur intégration aux Nouvelles Routes de la soie. Elle s’associe aussi souvent à des entreprises locales pour mener à bien ces projets.

Les routes de la soie face aux défis

Depuis quelques années pourtant, les Nouvelles Routes de la soie font aussi face à des défis. Les pays participant à l’initiative ne reçoivent pas seulement des investissements de la part des entreprises chinoises, mais aussi des prêts. Selon l'Administration nationale de la réglementation financière en Chine, plus de 3 100 milliards de yuans (400 milliards d’euros) ont ainsi été prêtés par les banques publiques chinoises entre 2013 et la fin de l’année 2022. Certains pays ne parviennent déjà pas à rembourser. Ils doivent pour certains d'entre eux laisser la Chine acquérir la gestion complète d’infrastructures pourtant majeures pour leur souveraineté. Certains commentateurs relèvent qu’aujourd’hui la Chine a fait l’acquisition de plusieurs terminaux du port du Pirée, en Grèce, un pays très endetté, qui n’avait pas vraiment eu d’autres choix que de vendre son « bijou de famille » au plus offrant. Comme le rappelle le média chinois Global Times, la Chine a aussi acquis le port de Hambantota, au Sri Lanka, dans le cadre d’une concession de 99 ans, au moment où ce pays avait annoncé ne plus pouvoir rembourser ses dettes.

De même, cette « mondialisation alternative » promue par la Chine serait a priori finalement mise à mal par les aléas géopolitiques survenus ces dernières années. Les politiques sanitaires contre la Covid-19, la guerre en Ukraine et finalement les récents coups d'État survenus cet été en Afrique de l’Ouest seraient en train de remettre en question la rentabilité économique des Nouvelles Routes de la soie. Sans parler du ralentissement économique en Chine même, qui pourrait inaugurer une période de reflux de ses investissements à l’étranger. Après tout, et comme le rappelle le média chinois Economic Observer Network, les exportations chinoises ont bien baissé de plus de 9,2 % entre le mois de juillet 2022 et le mois de juillet 2023.

Les affaires vont toujours bon train

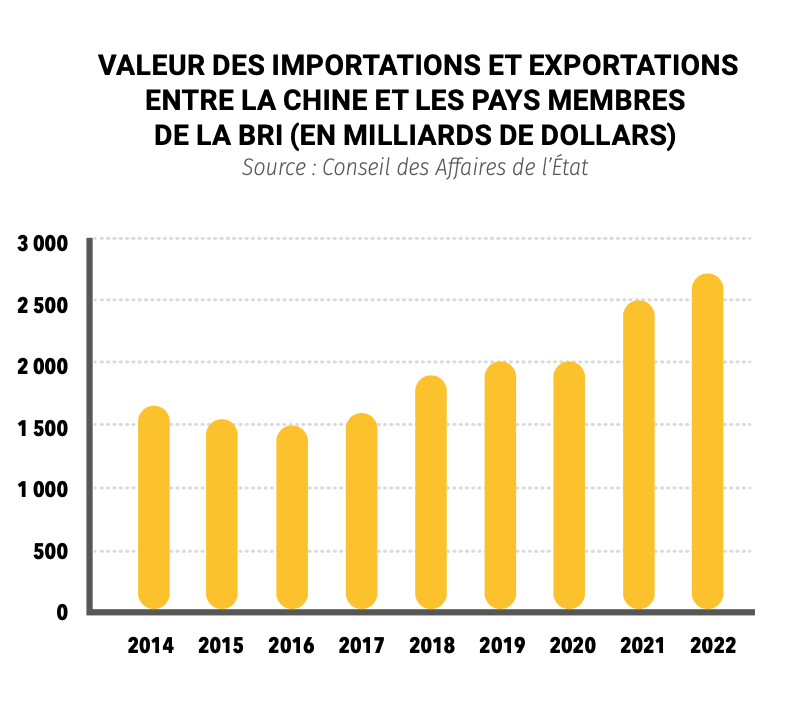

En réalité cependant, les craintes sur la dette et la situation géopolitique des dernières années ne changent pas grand- chose à la dynamique du projet BRI. Entre 2013 et 2021, la valeur totale des importations et des exportations entre la Chine et les pays adhérents du projet a presque doublé, passant de 6 500 à 11 600 milliards de yuans, avec un taux de croissance annuel moyen de 7,5 % (Guangming.cn). Les conséquences des crises géopolitiques susmentionnées sont par ailleurs assez faibles. En effet, si la Chine a connu une baisse de ses exportations ces derniers mois, c’est surtout en raison de la baisse de la demande en Europe et aux États-Unis, pays dont la plupart n’adhère pas aux Nouvelles Routes de la soie. Selon l’administration chinoise des douanes, les exportations chinoises vers les pays adhérents ont d’ailleurs augmenté de 7,3 % entre janvier et juillet 2023. Dans les pays d’Europe orientale et du sud, comme la Hongrie, la Serbie ou la Grèce, les échanges avec la Chine, en particulier par cargaisons en trains, continuent d’augmenter. La Covid-19, la guerre en Ukraine, le ralentissement chinois, tout cela n’a rien changé aux chiffres du commerce et aux signatures de contrats. Enfin, pour la guerre en Ukraine, c’est même peut-être l’inverse qui se produit : la Russie se rapproche de la Chine du fait des sanctions commerciales européennes.

Enfin, il convient de rappeler que les prises de participation chinoises sur les infrastructures portuaires ne concernent que deux cas avérés pour l’instant sur les 3 000 projets liés aux Nouvelles Routes de la soie ayant vu le jour au cours des 10 dernières années (Quotidien de la Jeunesse de Chine). La Chine a par ailleurs récemment accepté la restructuration des dettes de certains pays en développement à son égard. Et surtout, il ne faut pas oublier que l’endettement ne signifie pas forcément une mauvaise santé économique. Selon Wang Wen, directeur exécutif de l'Institut des finances de Chongyang à l'Université Renmin de Chine, interviewé en juillet 2023 par le Quotidien du Yangzi, c’est justement le fait de développer les infrastructures de transport et de communication qui permettra aux pays en développement de sortir de leur endettement à long terme, puisque ces types de projets permettent généralement d’augmenter la valeur de certains actifs tel que le prix des terrains, de réduire les coûts de transaction, de transport, et finalement d’améliorer la croissance économique. Selon le média chinois China Daily, le port de Hambantota est devenu extrêmement rentable pour le Sri Lanka, au point de représenter 40 % des recettes du gouvernement du pays en 2020.

Aujourd’hui, 151 pays adhérents de l’initiative chinoise continuent de recevoir, chaque année, toujours plus de financements pour des projets d’infrastructure et toujours plus de cargaisons de marchandises en provenance de la Chine. Au travers des aléas géopolitiques, le projet « Une Ceinture, une Route » continue bien sur sa lancée.

Photo du haut : Port du Pirée en Grèce (2022). © Xinhua

Commentaires