Jeux olympiques d’hiver 2022 : la Chine déjoue tous les pronostics

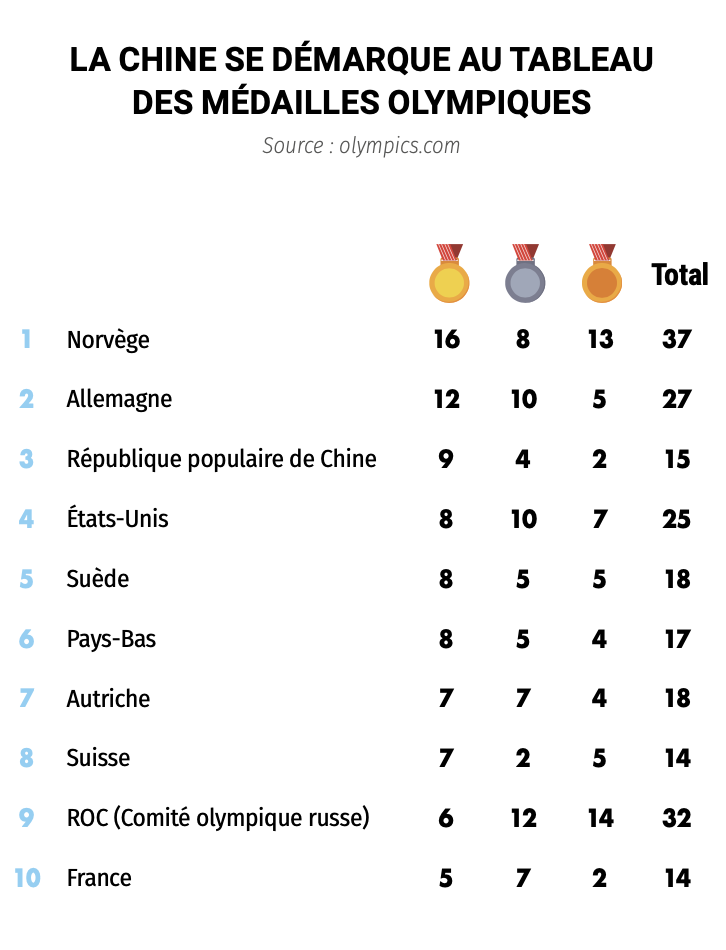

La Chine nous aura réservé bien des surprises lors de cette 24e édition des JO d’hiver, qui se sont déroulés dans la capitale chinoise du 4 au 20 février. En remportant 15 médailles, dont 9 d’or, les athlètes chinois ont offert à leur pays le meilleur palmarès de son histoire aux Jeux d’hiver. La Chine est arrivée troisième, devant les États-Unis.

Dans les mois qui précédaient la cérémonie d’ouverture, l’ambiance des JO semblait ternie par le pesant contexte pandémique et tout semblait indiquer que les sports d’hiver ne seraient pas la tasse de thé des Chinois. La prestation de la Chine a finalement surpris tout le monde, autant sur le plan de l’organisation de l’événement, (Pékin accueillait les JO pour la deuxième fois), que sur celui de la prestation sportive. La Chine a pu en effet compter sur de nouvelles superstars et sur une stratégie efficace, qui commence enfin à faire ses preuves.

Les Jeux d’hiver : le talon d’Achille de la Chine olympique

Pékin avait déjà accueilli les Jeux olympiques en 2008. À l’époque, la Chine avait tout raflé. Elle figurait à la première place au classement des médailles, devant les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne et l’Allemagne. La Chine apparaissait comme un nouvel acteur olympique incontournable, en chamboulant au passage le traditionnel duel russo-américain. Depuis 2008, elle a même conforté sa position aux Jeux d’été. Elle a fini deuxième aux JO de Londres en 2012, troisième aux JO de Rio en 2016, puis à nouveau deuxième aux JO de Tokyo en 2020.

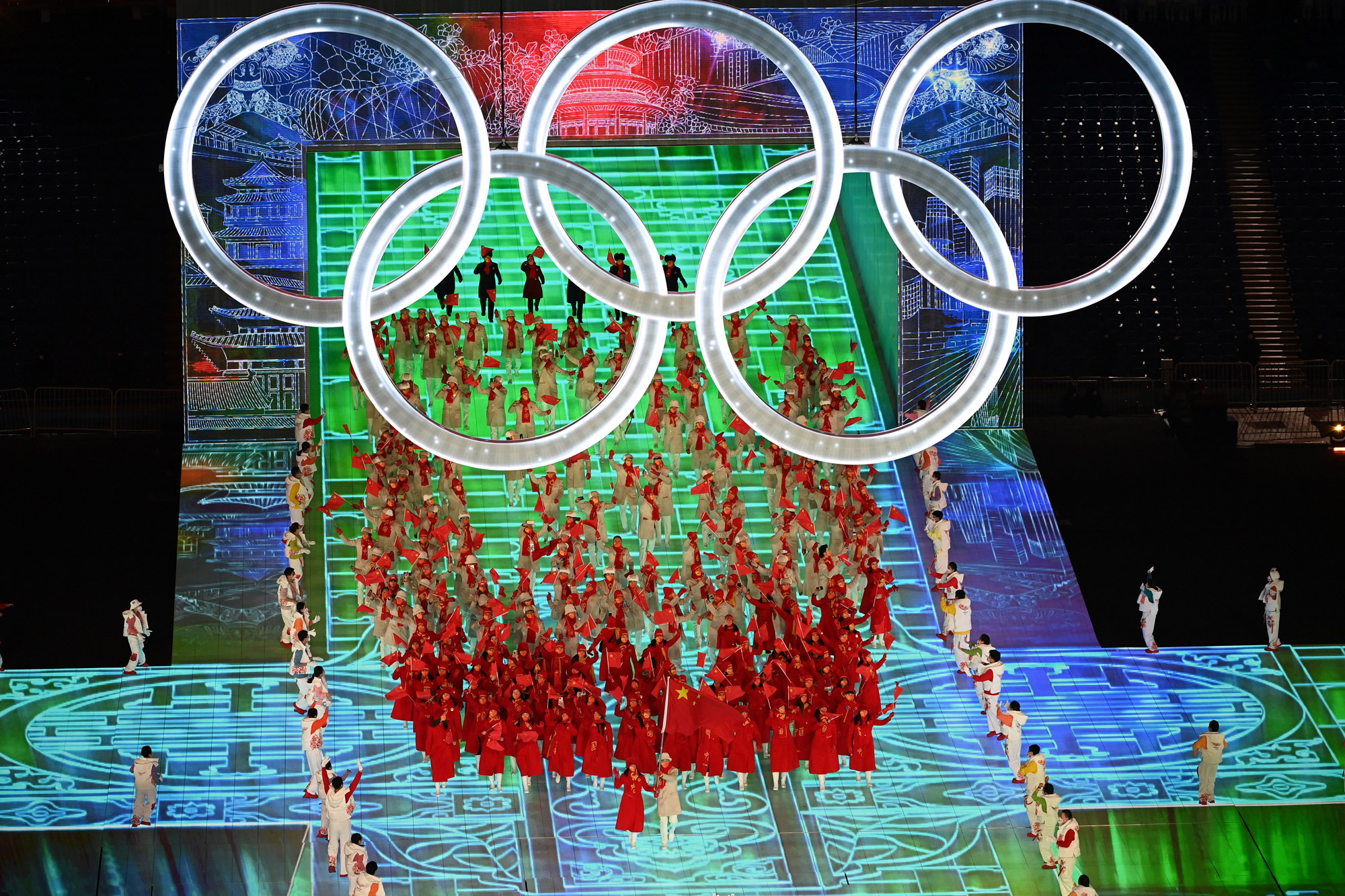

La cérémonie d’ouverture a eu lieu dans le stade national, le « Nid d’oiseau », qui avait déjà servi pour les Jeux de 2008 © HUANG Zongzhi/Xinhua

Le palmarès de la Chine est pourtant beaucoup moins brillant aux Jeux d’hiver. 16e aux Jeux de Pyeongchang en 2018 et 18e à ceux de Sotchi en 2014, l’empire du Milieu abordait cette 24e édition des Jeux olympiques d’hiver avec une sacrée pression, et ce d’autant plus qu’il figurait de nouveau en tant que pays hôte de la compétition. Il faut dire que la Chine n’est pas vraiment le pays des sports d’hiver. Cette année, les épreuves se sont déroulées sur trois sites : Pékin, le district de Yanqing, (une subdivision du nord-ouest de la municipalité de Pékin), et enfin Zhangjiakou, une ville du nord-ouest de la province du Hebei, tout près des limites de la Mongolie-Intérieure. Rien à voir avec nos décors alpins. Là-bas, pas de sapins ni de poudreuse à l’horizon : le nord de la Chine est marqué par des hivers continentaux, un climat glacial, sec et sans précipitations. Il est donc assez logique que la victoire de la candidature de la capitale chinoise se soit jouée dans un mouchoir de poche.

Une organisation sous le signe de la discorde

En 2015, Pékin n’avait obtenu que 44 voix, contre 40 pour Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan (Quotidien du Peuple). Depuis, l’organisation des JO d’hiver 2022 à Pékin n’a pas manqué de susciter le scepticisme. L’air glacial qui arrive de la Mongolie et du désert de Gobi devait même les rendre presque impraticables : les athlètes auront d’ailleurs été surpris de ressentir jusqu’à -24 C° au sommet des pistes. L’absence de neige allait aussi à l’encontre du bon sens écologique. Pour la première fois dans l’histoire olympique, des Jeux d’hiver se sont tenus sur plus d’1,2 million de m3 de neige 100 % artificielle.

© Xinhua

L’ambiance était aussi morose dans le contexte épidémique. Malgré les propos de Yu Zaiqing, vice-président du Comité d’organisation des Jeux olympiques d’hiver de Pékin, qui s’était voulu rassurant auprès du média Xinhua en affirmant que les Jeux seraient un « succès total », il était évident que les épreuves allaient se dérouler à huis clos. Ainsi, seules 1,58 million de personnes se sont rendues sur les lieux pour assister à l’événement, bien loin des 2,3 millions attendues (cenews.com). Comme le rappelle Xinhua, le comité d’organisation avait même suspendu la vente des tickets aux spectateurs étrangers depuis le 30 septembre dernier. Sur place, les règles de distanciation les plus strictes étaient de mise : tests Covid à répétition pour tous les athlètes, isolement total du village olympique, les repas étaient même servis par des robots ! Finalement, et pour ne rien arranger, ces Jeux d’hiver avaient été précédés par un regain des tensions diplomatiques. En décembre, les États-Unis annonçaient qu’ils n’envoyaient aucune représentation diplomatique à Pékin. Une décision rapidement imitée par leurs plus proches alliés : le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, l’Australie, le Canada, le Japon, la Lituanie et le Danemark.

Des jeux placés sous le signe d’une « renaissance chinoise »

Force est d’admettre pourtant, que l’organisation de ces JO à Pékin aura été un succès. Sur le plan écologique déjà. Comme l’affirme Xu Quansheng, président de Beijing Institute of Architectural Design qui s’exprimait auprès du média China News, l’énergie produite pour alimenter les sites olympiques était largement d’origine solaire. Mais surtout, 80 % des installations utilisées étaient en fait déjà présentes lors des Jeux d’été de 2008. On a donc pu reconnaître l’emblématique stade national de Pékin : le « Nid d'oiseau », qui a de nouveau accueilli les cérémonies d’ouverture et de clôture. Le centre de natation de Pékin, le « Cube d’eau », a lui aussi été transformé en « Cube de glace », en abritant par exemple les pistes de curling. D’après un rapport par le comité d’organisation des Jeux olympiques d’hiver de Pékin, l’organisation des Jeux d’hiver de cette année aura finalement émis 1,3 million de tonnes de CO2 : c’est presque deux fois moins que les JO de Tokyo 2020 (2,4 millions).

De même, la cérémonie d’ouverture apparaissait comme un message de la Chine adressé au reste du monde. Les États-Unis et leurs alliés n’ont pas renoncé à envoyer leurs délégations sportives, et plus de 91 nations ont participé au défilé. Le réalisateur Zhang Yimou, qui avait déjà dirigé les cérémonies des Jeux de Pékin en 2008, voulait aussi marquer les esprits. Son spectacle illustrait ainsi l’entrée dans l’année du Tigre et l’arrivée du printemps en Chine. C’est pour cela qu’il débutait avec un compte à rebours démarrant à 24, en référence aux périodes solaires du calendrier lunaire. Les références politiques ont également été nombreuses, bien que cachées dans les détails. Les spectateurs auront peut-être ainsi remarqué la référence à la « prospérité commune », le nouveau mantra de Xi Jinping pour une société plus égalitaire, car, au lieu de grandes stars et autres danseurs professionnels, ce sont des habitants de Pékin et du Hebei qui ont animé les festivités. Les derniers relayeurs de la flamme olympique étaient la skieuse de fond Yilamujiang Dinigeer, d’origine ouïgoure, et le skieur de combiné nordique Zhao Jiawen. Ils étaient précédés de 7 porteurs, représentant chacun une décennie depuis la révolution chinoise de 1949.

Certes, les Chinois ne raflent pas les médailles dans les sports les plus emblématiques des Jeux olympiques d’hiver, comme le ski, la luge ou le hockey. Ils ont cependant su se démarquer dans d’autres disciplines, renouant ainsi avec l’esprit du « Plan olympique pour la gloire », lancé par l’Administration générale des sports en Chine en 1995. Une stratégie bien subtile qui repose sur la méthode suivante : obtenir un maximum de médailles d’or dans les disciplines délaissées ou moins populaires chez ses adversaires, et notamment les sports acrobatiques féminins et où il y a peu d’athlètes (cf. Le 9 n°42).

La superstar de ces Jeux d’hiver est incontestablement Gu Ailing © XUE Yuge/Xinhua

L’excellente prestation de la skieuse Gu Ailing ne doit donc certainement rien au hasard. La jeune chinoise de 18 ans a réalisé l’exploit en décrochant deux médailles d’or en Freeski big air et Freeski halfpipe, et une médaille d’argent en Freeski slopestyle. Surtout, elle symbolise à elle seule la rivalité sino-américaine. Gu Ailing est en effet née à San Francisco d’un père américain et d’une mère chinoise. En 2019, elle a opté pour la nationalité chinoise, un choix qui s’est révélé décisif pour son pays. Si elle avait choisi celle de son père (rappelons que la Chine ne reconnaît pas la double nationalité), la Chine aurait probablement fini bien en dessous de la 7e ou 8e place, loin derrière les États-Unis. La jeune femme mène aussi une vie à 100 à l’heure en dehors des pistes : elle est mannequin pour plusieurs grandes marques et a même intégré la prestigieuse université de Stanford en décembre 2019 (The Paper). Autre symbole de la stratégie chinoise, le snowboardeur Su Yiming, qui est lui aussi devenu une grande star dans son pays. En plus d’avoir obtenu sa médaille d’or à 17 ans (il a fêté ses 18 ans sur les pistes), Su Yiming est lui aussi présent sur tous les fronts. Il a remporté l’or en Snowboard big air et l’argent en Snowboard slopestyle, alors même qu’il possède également des talents de nageur et même d’acteur. Su Yiming a joué dans plusieurs films chinois comme « La Bataille de la Montagne du Tigre » (智取威虎山, 2014), « Rock Kid » (摇滚小子, 2018), ou encore la série « The Wolf » (狼殿下) (cjrb.cjn.cn). Le parcours exemplaire de ces deux jeunes pousses aura eu le mérite de renforcer l’attrait des Chinois pour les sports d’hiver. Selon le Bureau national des statistiques (BNS), plus de 346 millions de Chinois pratiqueraient les sports d’hiver, comme le curling, le hockey sur glace ou le ski.

Une prestation globalement réussie

La Chine s’est globalement démarquée dans de nombreux sports acrobatiques. Impossible de ne pas évoquer le couple de Sui Wenjing et Han Cong, qui a remporté l’or en patinage artistique, surclassant au passage les Russes dans leur domaine de prédilection. La Chine a aussi fait sensation en saut acrobatique, avec une médaille d’or pour

Qi Guangpu en épreuve homme, ainsi qu’une médaille d’or pour Xu Mengtao en épreuve femmes. L’équipe nationale chinoise a elle aussi remporté l’or dans cette discipline, en saut acrobatique par équipes mixtes. Enfin, les athlètes chinois ont également brillé dans d’autres disciplines plus classiques, notamment en patinage de vitesse. Aux 1 000 m hommes, en patinage de vitesse sur piste courte, Ren Ziwei a obtenu une médaille d’or, tandis que Li Wenlong a obtenu l’argent. Toujours en patinage de vitesse, Gao Tingyu a obtenu une médaille d’or aux 500 m hommes. Enfin, là encore, l’équipe nationale chinoise s’est distinguée en remportant l’or en patinage de vitesse sur piste courte, en relais par équipe mixte.

Avec 15 médailles à son palmarès, dont 9 médailles d’or, la Chine nous a montré la meilleure prestation de son histoire aux Jeux d’hiver. Pour rappel, elle n’avait obtenu qu’une médaille d’or aux Jeux de Pyeongchang en 2018. Au tableau des médailles olympiques, la Chine s’est même surpassée, en arrivant troisième devant les États-Unis. Pour voir si l’avance chinoise se confirme aux Jeux olympiques d’hiver, rendez-vous à Milan dans quatre ans, dans des paysages qui nous seront déjà plus familiers. En attendant, ne ratez rien des Jeux paralympiques d’hiver : ils se dérouleront également à Pékin du 4 au 13 mars prochain.

Photo du haut : la Chine a brillé lors de ces Jeux olympiques, notamment lors de l’épreuve de patinage artistique. Ici, le couple Peng Cheng et Jin Yang © Mao Jianjun/CNS

Commentaires