[Pékin explorateurs] L'occidentalisme chinois de l'ancien palais d'Été

Les ruines du Yuanmingyuan, site touristique majeur de la capitale chinoise, ne suffisent pas, à elles seules, à se représenter les splendeurs de cet « occidentalisme » chinois sous l’Empire. Heureusement il en reste quelques gravures d’époque.

Le parc Yuanmingyuan (圆明园), soit le jardin de la Clarté parachevée, se situe à proximité du parc Yiheyuan, à 15 km à vol d’oiseau au nord-ouest de la Cité interdite. Ce lieu comprenait plusieurs palais et jardins dont l’aménagement débuta en 1707 sous le règne de l’empereur Kangxi (1654-1722) de la dynastie Qing. Ses successeurs poursuivirent son œuvre ; notamment, l’empereur Qianlong (1711-1799), petit-fils de Kangxi, qui y contribua de 1747 à 1783, avec une étonnante série de constructions à l’occidentale. Celles-ci témoignant de la mode « occidentaliste » à la cour de l’empereur Qianlong au XVIIIe siècle, un curieux pendant de « l’orientalisme » que connaissait l’Europe quasiment à la même époque.

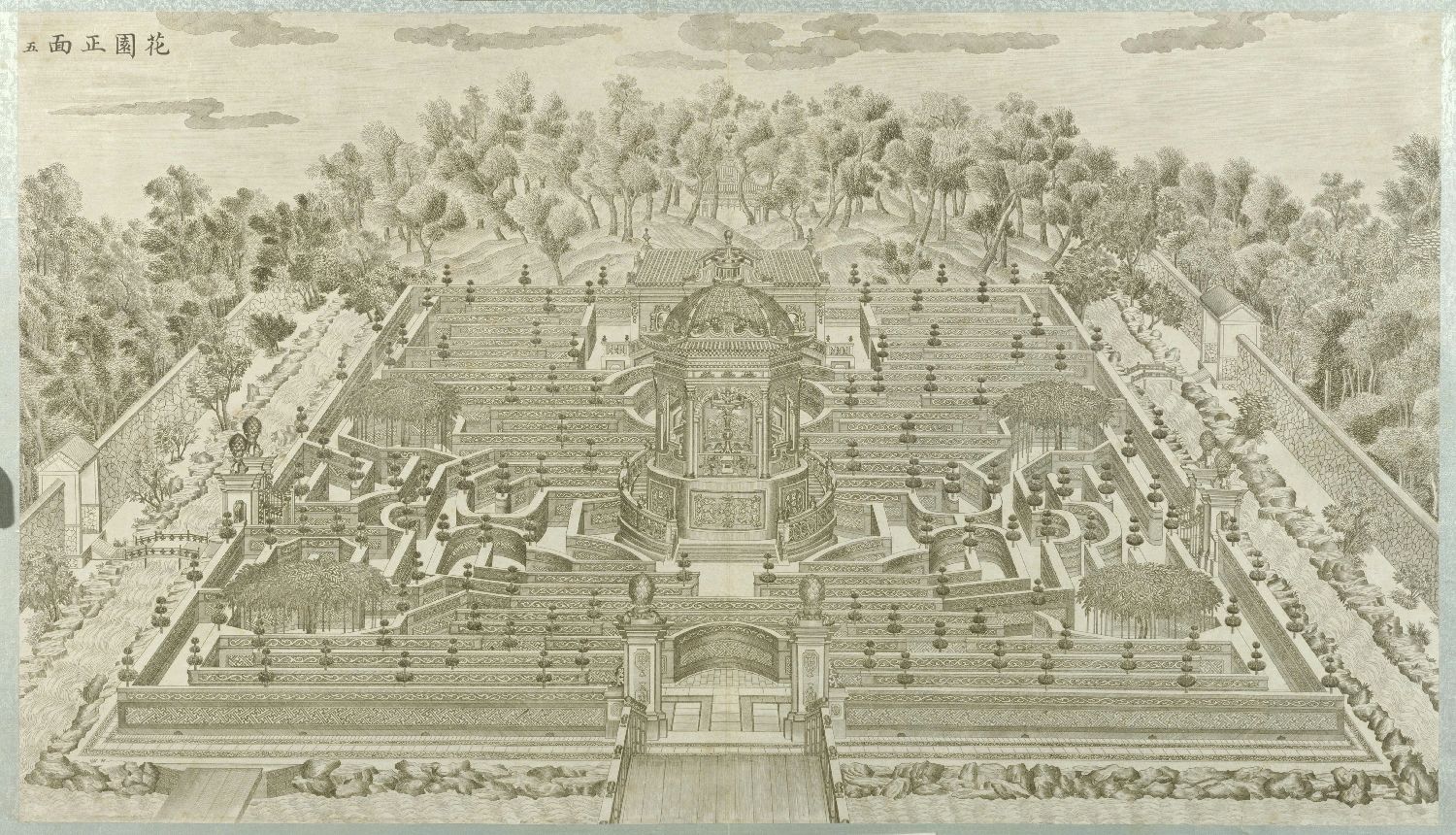

Labyrinthe et son kiosque central d’où l’empereur Qianlong observait ses concubines chercher leur chemin pour s’approcher de lui en tenant des lanternes le soir de la fête de la mi-automne. CC0, via Wikimedia Commons

De ces merveilles, ne nous restent que des ruines qui résultent du sac du palais d’Été en 1860 par le corps expéditionnaire franco-britannique qui le pilla et l’incendia dans le cadre de la Seconde guerre de l’opium. Le site ne fut jamais restauré, et se vit pour cette raison surnommé « ancien » palais d’Été. Il fut ouvert au public en 1988 par devoir de mémoire afin de mettre en scène à des fins pédagogiques le siècle d’humiliation de la Chine, période de perte de souveraineté débutant lors de la première guerre de l’opium en 1842 et se terminant avec la fondation de la République populaire de Chine en 1949. L’objectif affiché est de marteler l’idée qu’une nation doit lutter sans relâche pour survivre faute de quoi les conséquences risqueraient d’être fatales pour ses membres. En fait, les pierres des constructions à l’occidentale à Yuanmingyuan survécurent à l’incendie, mais elles furent récupérées pour resservir ailleurs à Pékin. Ne subsistent que les fondations, et des éléments peut-être trop lourds pour être enlevés, ou de formes trop irrégulières pour envisager un recyclage.

La Grande Fontaine vue du belvédère Guanshuifa. CC0, via Wikimedia Commons

Mais revenons à l’exploration du lieu. Nous voyons de classiques ruines de pierres qui ne suffisent pas à se représenter les ouvrages que Giuseppe Castiglione et Michel Benoist, ou peut-être plutôt respectivement Lang Shining (郎世宁) et Jiang Youren(蒋友人) commeils sont encore connus en Chine, conçurent pour leur patron l’empereur Qianlong. Mais heureusement pour nous, le prévoyant empereur commandita une série de gravures, confectionnées en Chine, qu’il prit soin de diffuser en Chine et en Europe.

D’est en ouest s’alignaient :

• À l’extrémité orientale, un bassin rectangulaire, le Fanghe (方河).

• Une colline circulaire appelée mont de la Perspective (线法山). Elle est désormais trop affaissée pour encore offrir une vue intéressante. Les conservateurs du patrimoine décidèrent d’exposer ici un buste de Victor Hugo et le texte gravé de sa Lettre au capitaine Butler qui dénonçait la barbarie du sac du palais d’Été.

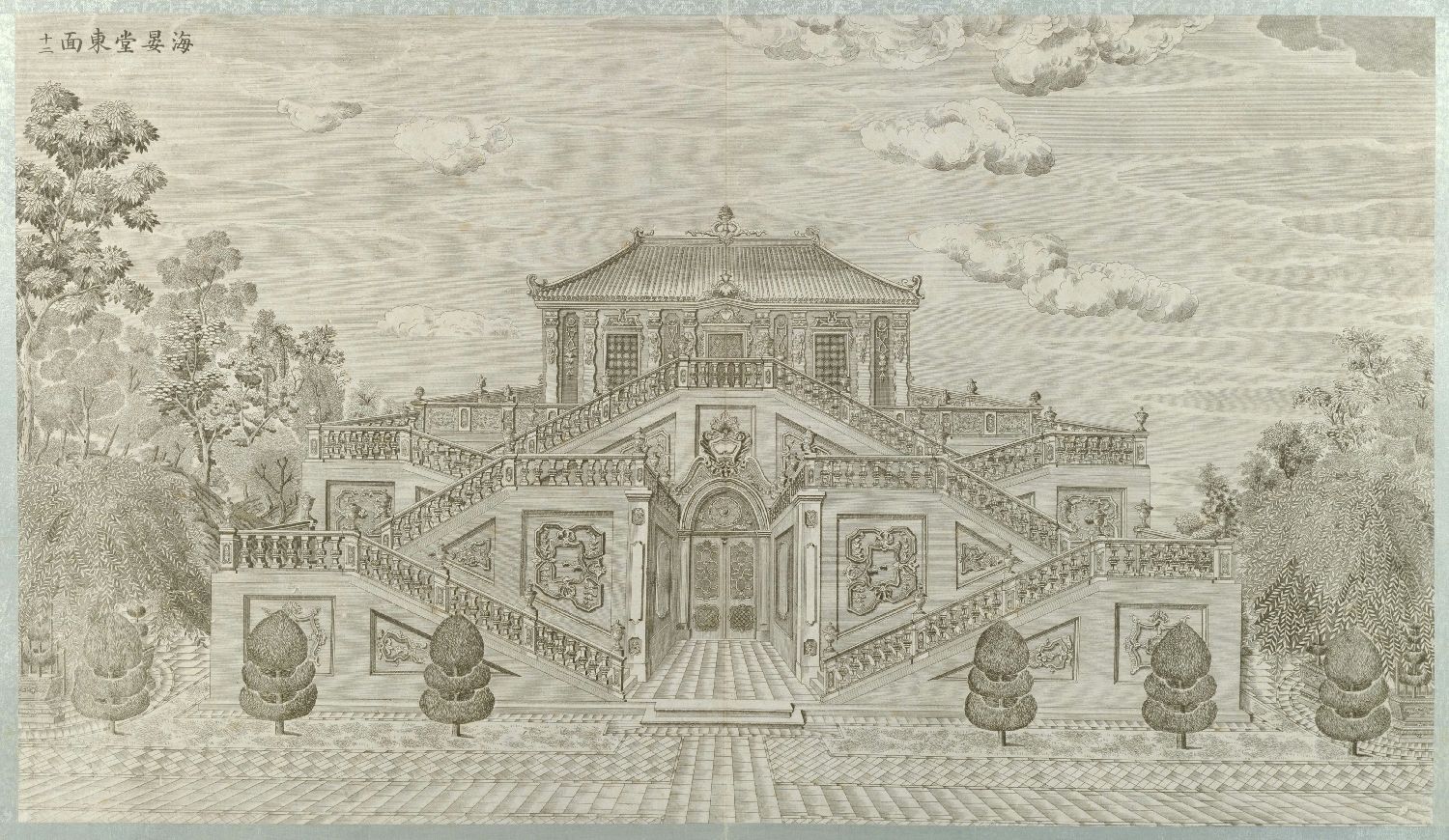

Façade est du palais Haiyantang. CC0, via Wikimedia Commons

• La Grande Fontaine (大水法) avec, au sud, le Guanshuifa (观水法) qui est un espace de contemplation des jeux d’eau, et, au nord, le Yuanyingguan (远瀛观), un palais dont le parvis permettait aussi d’admirer la Grande fontaine.

• Le palais Haiyantang (海晏堂) terminé en 1759. Ses façades arborent une allure versaillaise. Son horloge hydraulique (水力钟), face à l’ouest, est connue autant pour son mécanisme que pour l’histoire de la disparition et de la récupération de ses bronzes représentant les têtes des douze animaux du zodiaque chinois.

• Puis venait le belvédère carré Fangwaiguan (方外观) achevé en 1759 comme le Haiyantang et, semble-t-il, partiellement ou entièrement aménagé en mosquée à l’usage de Xiangfei (香妃), la « concubine parfumée » de l’empereur Qianlong, une femme ouïghoure du Xinjiang.

Portrait de la Favorite parfumée Xiangfei (1734-1788). CC0, via Wikimedia Commons

• À l’extrémité occidentale, se trouvait au nord le labyrinthe des Fleurs jaunes (黄花阵), au centre la volière des Paons (养雀笼), et au sud le palais Xieqixu (谐奇趣) avec ses fontaines, les premières de Pékin, terminées en 1753.

Rémi Anicotte est sinologue, membre associé du CRLAO (EHESS/CNRS/INALCO). Il est directeur de China Intuition, société implantée à Pékin.

Photo du haut : Yuanmingyuan - ruines de la Grande fontaine (大水法) à gauche et du palais Yuanyingguan (远瀛观) à droite. © Rémi Anicotte (27 octobre 2023)

Commentaires