Le sinologue français Thierry Meynard : Pourquoi les cosmologies chinoises et occidentales se heurtent-elles et s’inspirent-elles l'une de l'autre ?

Thierry Meynard (Mei Qianli en chinois), sinologue français, professeur au département de philosophie de l'université Sun Yat-sen et directeur adjoint du Centre de documentation de la propagation vers l'Est de la culture occidentale, a souligné dans une récente interview accordée à China News qu'il y a beaucoup de place pour le dialogue entre la cosmologie chinoise traditionnelle et la cosmologie occidentale, et que le problème fondamental réside dans la compréhension de la relation entre l'un et le multiple. La cosmologie chinoise, qui met l'accent sur « l'unité du ciel et de l'Homme », se concentre sur la façon de se différencier sous « l’unité », tandis que la cosmologie occidentale qui prône le fait que « Dieu et l'homme sont fondamentalement différents » se consacre à l'étude de la façon d'unifier sous la « différence ».

À une époque où le monde est confronté à des menaces telles que le réchauffement climatique et la prolifération des armes nucléaires, les philosophies profondes ancrées dans les cosmologies chinoise et occidentale inspirent l'humanité à transcender sa vision étroite, à mettre de côté les intérêts à court terme et à travailler ensemble pour faire face à l'avenir de l'humanité.

Vous avez mené des recherches étendues et approfondies sur la philosophie chinoise, à votre avis, quel type de cosmologie est présente dans la remarquable culture traditionnelle chinoise ?

Les Occidentaux ont tendance à comprendre la philosophie chinoise comme l'éthique confucéenne, représentée par « les trois relations cardinales et les cinq vertus fondamentales », et à la juger comme une éthique répressive, en particulier pour les femmes. Mais en pensant ainsi, il nous est facile d’omettre la cosmologie unique de la philosophie chinoise, dans laquelle les êtres humains disposent en réalité d'un vaste espace pour se déplacer librement dans une étendue infinie entre le ciel et la terre.

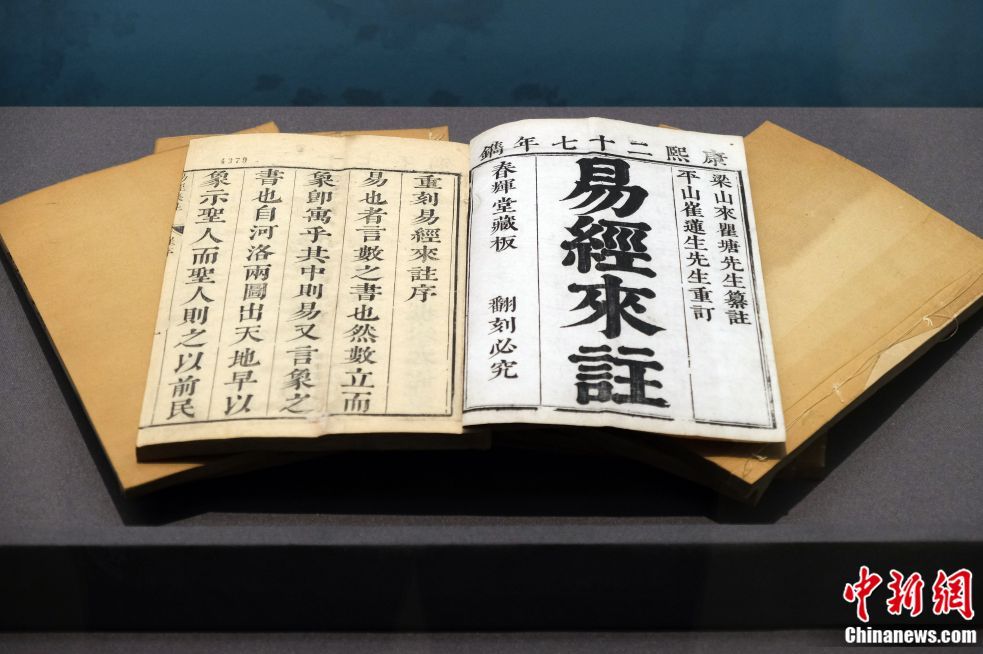

D'un point de vue philosophique, la cosmologie chinoise trouve son origine dans le « Yi Jing » et, au terme d'un long processus qui s'est déroulé sous les dynasties pré-Qin et Han, un discours philosophique plus systématique a vu le jour dans la doctrine confucéenne de la dynastie Song. Les relations éthiques interpersonnelles étaient placées dans le contexte plus large de la nature et liées aux changements de saisons, aux changements astronomiques, etc.

Au XVIe siècle, les missionnaires occidentaux ont considéré que les quatre éléments (terre, eau, air et feu) issus de la Grèce antique, étaient véritablement scientifiques et ont rejeté le concept chinois traditionnel du wuxing (or, bois, eau, feu et terre). Cependant, du point de vue de la science moderne, tant les quatre éléments naturels que le wuxing, manquent en réalité de fondement scientifique. La valeur de la cosmologie traditionnelle chinoise réside dans le fait qu'elle observe d'un point de vue macroscopique le lien entre toutes les choses et le système symbolique qu'elle constitue, de sorte que les gens peuvent obtenir leur positionnement personnel et leur connaissance de soi dans ce système.

Quelles sont les différences ou les points communs entre la cosmologie représentée par « l'unité du ciel et de l'Homme » dans la culture traditionnelle chinoise et la cosmologie occidentale ?

« L'unité du ciel et de l'Homme » dans la pensée chinoise est une prémisse qui n'a pas besoin d'être démontrée. C’est sur cette base qu’il est possible de discuter des différents rôles et obligations du ciel et de l'Homme. En revanche, la pensée occidentale part du principe qu'il existe une différence essentielle entre Dieu et l'Homme, et que Dieu est le souverain de l'Homme. Par conséquent, l'Homme doit respecter la souveraineté et la transcendance de Dieu. Offenser Dieu est le plus grand péché de l'Homme. En partant du principe de la différence essentielle entre Dieu et l'Homme, les philosophes et théologiens occidentaux se sont efforcés d'explorer diverses manières d'établir une relation entre l'Homme et Dieu, afin de rendre possible la compréhension entre les deux et de permettre à l'Homme d’être capable de suivre la volonté de Dieu dans ses actions, voire au final devenir un avec Dieu.

De ce point de vue, la cosmologie chinoise qui met l'accent sur « l'unité de l'Homme et de la nature » se concentre sur la manière de se différencier sous « l'unité », tandis que la cosmologie occidentale qui prône le fait que « Dieu et l'Homme sont fondamentalement différents » se concentre sur la manière d'unifier sous la « différence ». Les deux orientations semblent opposées, mais la question fondamentale reste la même, à savoir comment comprendre la relation entre l'un et le multiple. Même si la cosmologie chinoise se concentre sur l'un et la cosmologie occidentale sur le multiple, il ne s'agit que de différences de voies, et non de différences essentielles.

Vous soulignez qu'il y a beaucoup de place pour le dialogue entre le créationnisme métaphysique aristotélicien et la cosmologie traditionnelle chinoise. Pourriez-vous développer davantage ce point ?

Tout d'abord, il est impératif de faire la distinction entre le créationnisme temporel et le créationnisme métaphysique.

En raison de l'influence du livre biblique, la « Genèse », le créationnisme temporel a joué un rôle dominant en Occident. Son cœur et son objectif sont de délimiter clairement le créateur et la création, et d'établir une distance entre Dieu et l'Homme. Comme nous pouvons le constater, tout le récit biblique est consacré à la discussion sur la manière dont l'Homme peut franchir cette distance et finalement ne faire qu'un avec Dieu.

Cependant, Thomas d'Aquin, le représentant de la philosophie scolastique, a établi une autre théorie de la création sur la base de la philosophie d'Aristote, soit le créationnisme métaphysique. Selon son point de vue, il n'est pas nécessaire de supposer au niveau philosophique que Dieu a créé l'univers un certain jour, mais il faudrait que la relation entre Dieu et l'univers soit comprise comme une relation métaphysique intemporelle, c'est-à-dire que l'univers entier et que tous les choses dépendent directement de Dieu pour exister. En d'autres termes, Dieu est le fondement de toutes choses, non seulement en les créant, mais aussi en maintenant leur existence à chaque instant, en termes simples, en les maintenant en vie. Ce type de pensée est plus proche de la cosmologie traditionnelle chinoise, qui consiste à reconnaitre l’état harmonieux préexistant, puis à passer du principe le plus élevé de la création à la séparation.

Article traduit du chinois, initialement publié sur Chinanews.com.cn.

Commentaires