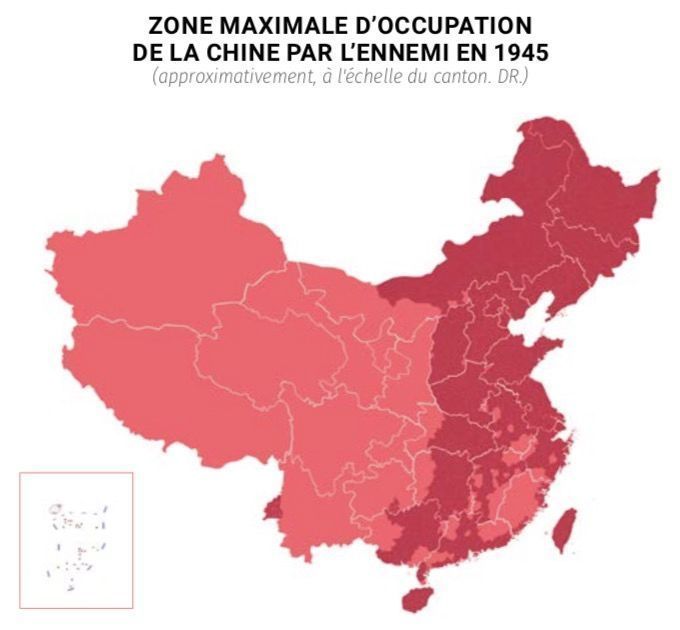

1937–1945 : Quand la Chine résistait au Japon

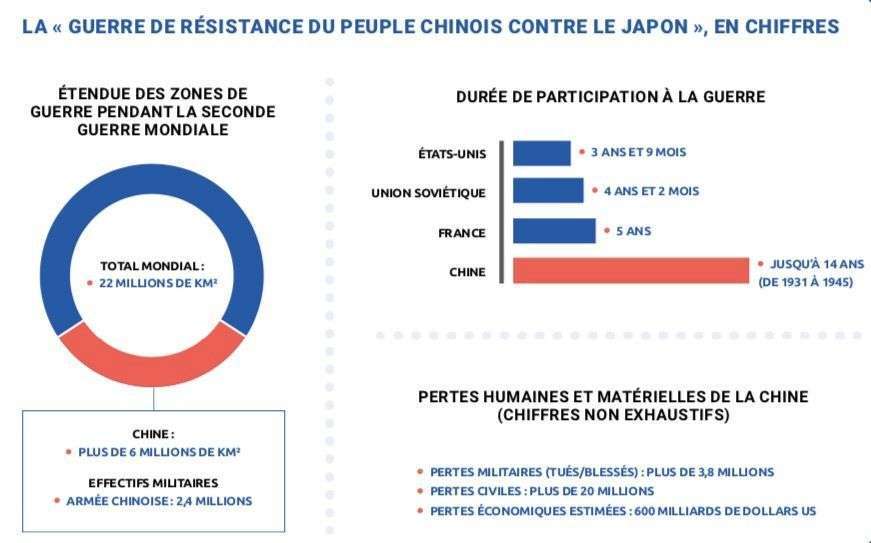

En ce jour du 3 septembre 2025, la Chine commémore les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, jour de la « victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l’agression japonaise ». Un événement majeur dans la mémoire nationale, considéré comme l’un des fondements de l’identité collective contemporaine. Officiellement, la Chine parle de « guerre mondiale antifasciste » plutôt que de « Seconde Guerre mondiale » et celle-ci a durablement marqué l’histoire chinoise du XXe siècle.

C’est en 1945, le 3 septembre précisément, que la Chine célèbre la victoire contre l’envahisseur japonais, mettant fin à un conflit long, sanglant et dévastateur qui avait débuté bien avant le déclenchement officiel de la Seconde Guerre mondiale en Europe. En Chine, il commence dès 1937, avec l’incident du pont de Lugou (souvent connu en Occident sous le nom de « pont Marco Polo »), prélude à une invasion à grande échelle. Pour Pékin, cette date symbolise la résistance héroïque du peuple chinois face à l’agression étrangère et un rôle décisif dans la « lutte mondiale contre le fascisme ».

À l’occasion du 80e anniversaire, la Chine organise de nombreuses cérémonies officielles : dépôts de gerbes, discours des autorités, diffusions de documentaires, événements pédagogiques dans les écoles et possiblement une parade militaire à Pékin. En 2015, à l’occasion des 70 ans, la Chine avait déjà marqué les esprits par une imposante cérémonie sur la place Tiananmen, rassemblant chefs d’État, vétérans et forces armées.

Cette année encore, les commémorations s’annoncent comme un moment d’unité nationale, de transmission historique, mais aussi de réaffirmation du rôle joué par la Chine dans la victoire contre le fascisme mondial.

La mémoire de la Seconde Guerre mondiale sera également à l’honneur en France, où l’on célèbre en 2025 le 80e anniversaire de la libération du territoire et de la fin du conflit européen. Ces anniversaires parallèles offrent l’occasion de rappeler que la guerre fut véritablement mondiale — et que la résistance du peuple chinois, souvent méconnue en Occident, mérite d’être pleinement reconnue.

Sur le front : huit années de guerre totale

Si la Chine célèbre officiellement la guerre de résistance à partir de 1937, avec l’incident du pont de Lugou (ou pont Marco Polo) près de Pékin, beaucoup d’historiens considèrent que le conflit sino-japonais débute en réalité dès 1931, avec l’invasion de la Mandchourie et la création de l’État fantoche du Mandchoukouo par l’armée impériale japonaise. Cette occupation précoce marque le début d’une montée en puissance militaire du Japon en Chine, dans un contexte d’instabilité interne pour le pays.

En juillet 1937, les hostilités s’intensifient de manière irréversible. Le Japon lance une offensive massive sur le nord de la Chine, prenant Pékin, puis progressant vers Shanghai, Nankin, et l'intérieur du pays. Ce conflit devient rapidement une guerre totale, mêlant affrontements militaires, bombardements massifs, répression contre les civils et déplacements de populations à grande échelle.

Grandes batailles, grandes souffrances

Dès l’été

1937, la guerre bascule dans une nouvelle intensité. Le Japon lance une

offensive généralisée contre la Chine, avec pour objectif la prise rapide

des grands centres urbains et économiques. Shanghai devient le

premier grand théâtre de confrontation. Pendant plus de trois mois, les

troupes chinoises y opposent une résistance acharnée, à contrepied des

attentes japonaises. Bien que la ville tombe en novembre, cette bataille marque

un tournant : la Chine démontre qu’elle ne capitulera pas facilement.

Plus au sud,

les forces chinoises se replient vers Wuhan, nouveau centre de commandement

stratégique. En 1938, cette ville devient le point de ralliement de la

résistance, jusqu’à sa chute à l’automne après des mois de combats.

Une du Paris-Soir du

18 juillet 1937 sur le conflit sino-japonais. DR.

Une du Paris-Soir du

18 juillet 1937 sur le conflit sino-japonais. DR.

En juin 1938, face à la progression rapide de l’armée japonaise vers Wuhan, les autorités décident une manœuvre de la dernière chance : les digues du fleuve Jaune sont rompues pour inonder le terrain ennemi. Si cette stratégie ralentit l’avancée japonaise, elle provoque aussi des inondations massives, causant d’immenses souffrances civiles. Des centaines de milliers d'habitants sont noyés, des centaines de milliers d'autres déplacés, et les campagnes du centre de la Chine sont durablement dévastées. Cet épisode tragique témoigne de la brutalité de la guerre, et du prix que le peuple chinois fut prêt à payer pour défendre son territoire.

Plus tard, d'autres villes comme Changsha font l’objet de plusieurs campagnes japonaises entre 1939 et 1944. À chaque tentative, les défenseurs chinois réussissent à repousser l’envahisseur, faisant de la ville un symbole de résistance stratégique. Ces batailles s’inscrivent dans une guerre d’usure, où les lignes de front évoluent peu, mais où les pertes humaines sont considérables.

Pendant ce

temps, la population civile paie un tribut extrêmement lourd : massacres,

famine, déplacements massifs et bombardements répétés de Chongqing,

capitale provisoire du gouvernement nationaliste. La ville devient une cible

récurrente de l’aviation japonaise, subissant des raids aériens intenses

pendant plusieurs années.

Le « square des héros de la résistance » du musée

Jianchuan à Chengdu. S’étendant sur plus de 9 000 m2, cette place

monumentale met en scène plus de 200 statues de soldats et de héros chinois

ayant combattu entre 1931 et 1945 durant la guerre de résistance contre

l’agression japonaise. DR.

Le « square des héros de la résistance » du musée

Jianchuan à Chengdu. S’étendant sur plus de 9 000 m2, cette place

monumentale met en scène plus de 200 statues de soldats et de héros chinois

ayant combattu entre 1931 et 1945 durant la guerre de résistance contre

l’agression japonaise. DR.

Le massacre de Nankin, un traumatisme fondateur

Lorsque Nankin tombe aux mains de l’armée japonaise en décembre 1937, la population civile est livrée à plusieurs semaines de violences extrêmes. Exécutions sommaires, viols de masse, pillages : ce que l’histoire retient comme le massacre de Nankin reste un traumatisme profond dans la mémoire collective chinoise. Les chiffres officiels parlent d’environ 300 000 victimes.

Assez peu connue à l’international, cette tragédie est aujourd’hui largement documentée et commémorée dans toute la Chine. Elle incarne la brutalité de l’occupation japonaise, mais aussi la capacité de résilience du peuple chinois.

La fin du conflit

Après huit années d’une guerre d’usure, marquées par la résistance intérieure et le soutien progressif des Alliés, la Chine voit le tournant arriver avec l’entrée des États-Unis dans la guerre du Pacifique en 1941. Elle devient alors l’un des quatre grands Alliés, aux côtés des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Union soviétique, reconnus comme les principales puissances engagées dans la lutte contre le fascisme.

Sous la direction

de Chiang Kai-shek, représentant officiel de la Chine auprès des Alliés, le

pays participe à plusieurs conférences internationales, dont celle du Caire

en 1943, où est décidée la restitution à la Chine de ses territoires

occupés.

Parade pour les 70

ans de la victoire de la guerre anti-japonaise, le 3 septembre 2015. Korea Open

Government License Type I, via Wikimedia Commons.

Parade pour les 70

ans de la victoire de la guerre anti-japonaise, le 3 septembre 2015. Korea Open

Government License Type I, via Wikimedia Commons.

En août 1945, les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, combinées à l’entrée en guerre de l’Union soviétique contre le Japon, précipitent la reddition japonaise. Le 2 septembre 1945, à bord du cuirassé USS Missouri, le Japon signe l’acte officiel de capitulation. Le lendemain, le 3 septembre, est proclamé en Chine jour de la Victoire, soit un jour après la date officielle retenue en Occident. Celle-là, célébrée chaque année, incarne le souvenir d’une guerre douloureuse, mais aussi la reconnaissance du rôle de la Chine comme nation victorieuse de la Seconde Guerre mondiale.

En 2015, la

Chine dénombrait environ 20 000 vétérans de sa guerre de résistance, dont 3

000 à 4 000 anciens combattants des rangs de l’armée révolutionnaire

communiste. Depuis, la plupart ont aujourd’hui franchi le cap des 90 ans. La

commémoration 2025 devrait mettre en lumière cette génération, perçue comme

les derniers témoins vivants liés directement au récit historique officiel.

Chronologie sélective de la guerre sino-japonaise (1931–1945) 18 septembre 1931 – Incident de Mukden Un sabotage sur une voie ferrée sert de prétexte à l’invasion japonaise de la Mandchourie. > Début de l’occupation : le Japon installe l’ex- empereur Puyi à la tête du Mandchoukouo. 1932 – Création de l’État fantoche du Mandchoukouo Premier jalon du projet impérial japonais en Asie continentale. 7 juillet 1937 – Incident du pont de Lugou (ou pont Marco Polo, près de Pékin) Escarmouche entre troupes chinoises et japonaises qui dégénère. > Début officiel de la guerre sino-japonaise selon l’historiographie chinoise. 13 août – 26 novembre 1937 – Bataille de Shanghai Engagement urbain intense : près de 300 000 soldats chinois mobilisés, 2 500 pilotes étrangers engagés côté Chine. 13 Décembre 1937 – Prise de Nankin > Début du massacre. 18 février 1938 – Début des bombardements intensifs de Chongqing > Plus de 200 raids aériens entre 1940 et 1943. > Près de 10 000 morts, principalement civils. 5 juin 1938 – Rupture des digues du fleuve Jaune > Inondation délibérée de 54 000 km2. Trois provinces touchées, près de 900 000 civils affectés. 29 octobre 1938 – Chute de Wuhan > Le gouvernement chinois se replie à Chongqing, qui devient la capitale de guerre. 3 décembre 1941 – Début de la politique des « Trois Tout » > Politique japonaise : « tuer tout, brûler tout, piller tout » dans les zones résistantes. > Les guérillas communistes deviennent très actives dans le nord. 7 décembre 1941 – Attaque de Pearl Harbor > La guerre sino-japonaise devient le front chinois de la Seconde Guerre mondiale. 22 novembre 1943 – Conférence du Caire > Roosevelt, Churchill et Chiang Kai-shek affirment que la Chine doit récupérer Taïwan et les territoires occupés. 8 août 1945 – L’URSS entre en guerre contre le Japon > L’Armée rouge envahit la Mandchourie en 10 jours. 2 septembre 1945 – Signature de la reddition japonaise > Lieu : baie de Tokyo, à bord de l’USS Missouri. La Chine signe en tant que puissance victorieuse. |

|---|

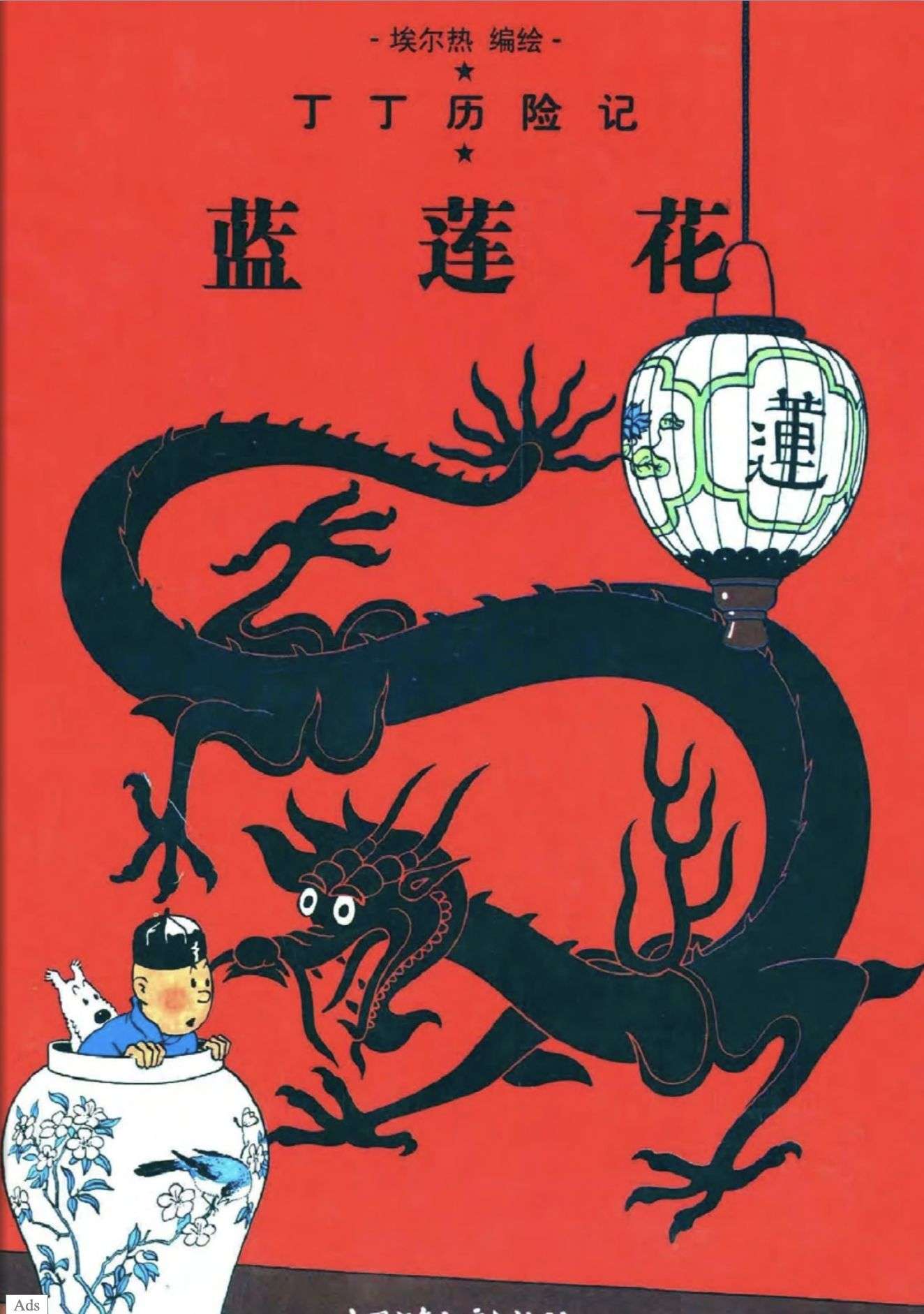

Le Lotus bleu : Tintin dans la Chine occupée

Publié en 1936, Le Lotus Bleu est l’un des albums les plus marquants de Hergé – et le premier où le dessinateur belge s’engage avec précision dans un contexte géopolitique réel : la Chine sous menace japonaise. Le récit se déroule à Shanghai, alors partagée entre concessions étrangères, tensions nationalistes et réseaux d’opium. Hergé y dénonce, de manière rare pour l’époque, l’impérialisme japonais et les manipulations coloniales. Cet engagement s’explique en partie par la rencontre d’Hergé avec Zhang Chongren, un étudiant chinois des Beaux-Arts à Bruxelles. Ami et conseiller, Zhang l’aide à restituer une image plus juste de la Chine, loin des clichés exotiques. C’est lui qui inspire le personnage de Tchang, l’ami fidèle de Tintin. À travers cette œuvre, Hergé contribue à éveiller une sensibilité occidentale à la situation de la Chine dans les années 1930, bien avant que la guerre de résistance ne devienne un enjeu mondial. Aujourd’hui encore, Le Lotus Bleu est souvent cité en Chine comme un exemple de soutien étranger dans un moment de profonde adversité. |

|---|

Photo du haut : réunion de l’armée de la huitième route sur la Grande Muraille à Futuyu, printemps 1938. CC0, via Wikimedia Commons.

Commentaires