Jadis véritable joyau culturel, l'animation chinoise va-t-elle renaître de ses cendres ?

1942, en pleine seconde guerre sino-japonaise : le film d’animation La Princesse à l'éventail de fer est à l’affiche dans les cinémas japonais. Après un franc succès à Shanghai, ce premier long-métrage d'animation chinois de 80 minutes enflamme à son tour le jeune public nippon, dont Osamu Tezuka, le « père du manga » qui révolutionnera plus tard la BD et l'animation japonaise. Frappé par le film de Wan Laiming et Wan Guchan, le futur créateur du mythique personnage Astro, alors âgé de 14 ans, décide de s’immerger dans l'animation. Quarante ans plus tard, Osamu Tezuka se rendra même en Chine pour rencontrer ses idoles, les frères Wan, pionniers de l'animation chinoise. L’anecdote, révélatrice du passé glorieux de l’animation chinoise, demeure aujourd’hui une piqûre de rappel amère à cette industrie disparue des radars depuis la réforme économique chinoise. Il faudra attendre les années 2010, sur fond de révolution numérique, pour que l'animation chinoise se sente enfin pousser des ailes.

Ne Zha (2019)

Ainsi en 2019, sortira l'anime fantastique Ne Zha, générant plus de 5 milliards de yuans au box-office, se faisant le deuxième film chinois le plus juteux à l’époque, derrière le blockbuster patriotique Wolf Warrior 2. De 2015 à 2020, la taille du marché de l'anime en ligne, en croissance vertigineuse, bondit de 540 %, jusqu’à 20,5 milliards de yuans (cabinet iResearch). Les médias locaux entonnent alors et non sans fierté, le refrain du « renouveau de l’animation chinoise ». Un renouveau plus commercial qu’artistique : si certains anime chinois, tels que The Legend of Hei ou White Snake ont été distribués à l’international avant d'y séduire une partie du public par leurs allures Ghibli ou Disney, le succès critique est pourtant loin d’être au rendez-vous. De la pénurie de talents au manque d'originalité, en passant par l’opportunisme commercial... pour que l'animation chinoise retrouve sa gloire d'antan, les enjeux restent de taille.

L'animation chinoise : une histoire centenaire

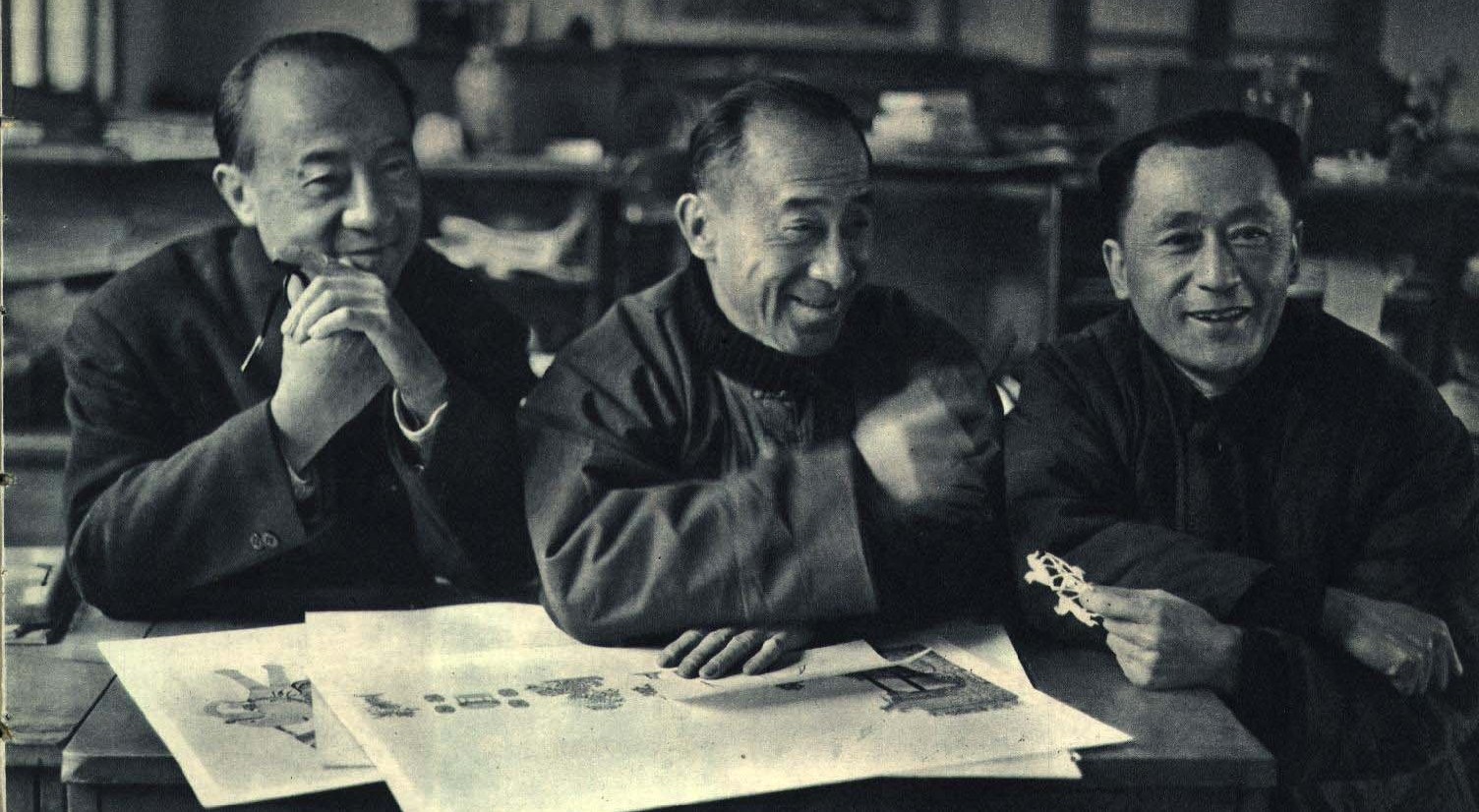

Les frères Wan : Guchan, Laiming et Chaochen © Wikimedia Commons

Au début du 20e siècle, l’empire du Milieu est « un lion endormi ». Mais l’animation chinoise s’active et vivra un âge d’or jusqu'en 1966. Dès 1926, les frères Wan réalisent à Shanghai Uproar in the Studio, chroniquant une journée de travail, aussi fantastique qu’absurde, d’un peintre dans son studio. Le court-métrage muet en noir et blanc, de 10 minutes, est le premier anime de l’histoire chinoise. Ils réaliseront une vingtaine de courts-métrages avant l'invasion japonaise en Chine continentale de 1937. En pleine mutation politique et sociale, la Chine était bien le leader asiatique de l'animation.

Affiche du Roi des singes (1964), dessin animé de Wan Laiming

Les frères Wan, nés dans les années 1900 à la fin de la dynastie Qing (1644-1912), auront mené une carrière quasi-ininterrompue jusqu’à l’ère communiste. Après La Princesse à l'éventail de fer sorti en 1941, The Monkey King, dont la première moitié a été diffusée en 1961, marquera l'apogée artistique de l'animation chinoise. Le film de 50 minutes, adapté du roman fantastique La Pérégrination vers l'Ouest de Wu Cheng'en et inspiré de différentes formes d'art traditionnel chinois, remporte en 1962 le prix spécial lors de la 13e édition du Karlovy Vary International Film Festival (République socialiste tchécoslovaque). Mais la Révolution culturelle lancée en 1966 donne un coup d'arrêt à ce secteur florissant et dynamique. En 1978, The Monkey King sort enfin en salle dans son intégralité, avant de s’exporter dans pas moins de 44 pays à travers le monde.

A

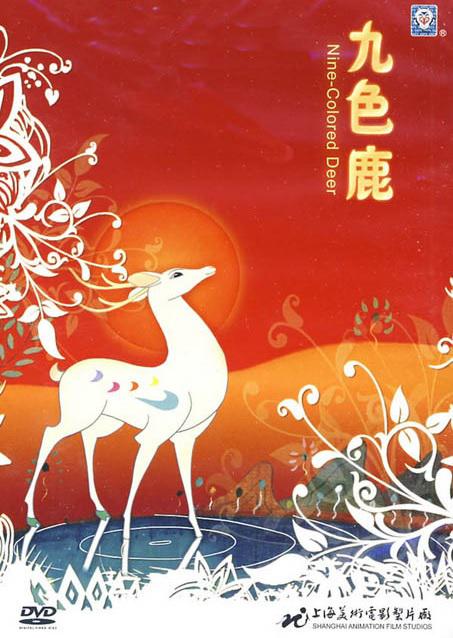

Deer of Nine Colors, chef-d'oeuvre de 1981

A

Deer of Nine Colors, chef-d'oeuvre de 1981

Dans les années 1980, l'animation chinoise connaît une brève renaissance avec de très le mythique Studio d'animation beaux anime produits par de Shanghai, tels que A deer of Nine Colors ou Monsieur Nanguo. « Mais cela ne pouvait se comparer avec les films japonais réalisés à la même époque, tels que Ghost in the Shell ou Akira. La Chine a fini par importer massivement des anime japonais. Un coup dur pour l'industrie locale », explique Yang Chenghua, réalisatrice d’animation chinoise vivant en France. Alors que la réforme économique tentant une transition d’une économie planifiée à celle de marché porte vite ses fruits, l'animation chinoise, marchandise pas comme les autres, peine à se frayer un chemin.

Entre moquerie et rêve de grandeur

« Cet anime de 30 épisodes a coûté 21 millions de yuans. Malgré ce gros budget, les anomalies sont en très grand nombre : effets 3D dysfonctionnels, mouvements rigides, récit aberrant et stupide... au point qu‘il décrochera le prix du ‘plus mauvais anime en 3D de Chine’ ». Les contributeurs de Baidu Baike, l'encyclopédie en ligne chinoise, ne pouvaient trouver de mots plus durs contre Stories about Lei Feng, série d'animation patriotique diffusée en 2010 sur la télévision centrale chinoise. « Escroquerie », « blanchiment d'argent », « corruption »... Les critiques accusatrices fortes ont fusé sur la Toile : derrière cette colère contre la série, la situation kafkaïenne causée par les politiques de subventions chinoises dans le secteur de l’animation.

Pour faire face à l'arrivée massive des dessins animés japonais au petit écran, l'empire du Milieu se défend vigoureusement en multipliant les mesures protectionnistes, tel que le projet d'investissement baptisé « 5155 » de 1995, ou encore l'interdiction d'accès aux heures de grande écoute des dessins animés étrangers de 2004. De 2004 à 2014, les pouvoirs publics adoptent une politique de distribution de subventions jugée productiviste et simpliste, car ne prenant pas assez en compte les valeurs artistiques et créatrices des œuvres : ainsi à Shenzhen, une diffusion sur une chaîne TV régionale d’un dessin animé 2D a été subventionnée à hauteur de 500 yuans par minute, là où pour pour un anime 3D, la subvention en était le double ; s’ils sont diffusés sur une chaîne nationale, les aides financières sont alors multipliées par deux.

En 2011, la Chine produit 261 200 minutes de dessins animés, devenant le premier producteur de dessins animés du monde. Une prospérité de façade : dès que la politique de subvention s’arrête, la production tombe en chute libre. Les navets qui pullulaient alors sur le marché exaspèrent : pires que Stories about Lei Feng, de nombreux films tels que Window of hearts (2009), Hero of high-speed rail (2011), ou encore The Autobots (2015) tombent dans le plagiat massif des animations américaine et japonaise. Pendant longtemps, l’anime chinois, synonyme de mauvaise qualité, demeure la risée sur Internet. Ce sera pourtant la démocratisation des outils numériques qui fera émerger l'animation d'auteur, cause de la montée en puissance du secteur durant la dernière décennie.

Dopée par le grand capital, une industrie aussi prospère que fragile

The Guardian

Un demi-siècle après The Monkey King, sort en 2015 Monkey King : Hero Is Back en 3D, chamboulant de nouveau le paysage de l’animation chinoise. À la grande surprise de tous, ce projet de longue haleine, qui se préparait depuis plus de 8 ans avec un modeste budget de 60 millions de yuans, récolte près d'un milliard de yuans au box-office, battant tous les records. Un succès commercial qui doit d’ailleurs au bouche à oreille (noté à 8,3/10 sur Douban). L’animation chinoise aurait-elle enfin retrouvé sa dignité perdue ?

Les investisseurs s’intéressent alors à ce secteur de tous les possibles. Côté cinéma, deux studios de production, Coloroom Pictures (Big Fish & Begonia, The Guardian et Ne Zha) et Light Chaser Animation (White Snake et Green Snake), ont pour ambition de devenir les Pixar et Disney chinois. Les géants numériques tentent d'avancer leurs pions aussi : rien qu'en 2021, le secteur comptait 55 opérations de fusion-acquisition, menées majoritairement par Tencent et Bilibili. Ces deux piliers de l'animation en ligne produisent chaque année une centaine de séries d'animation. Selon la société de consultation iResearch, en 2020 sur le marché chinois, la longueur de diffusion mensuelle des anime chinois dépasse même celle des anime japonais. Petit à petit, l'animation chinoise semble regagner sa réputation d’animation de qualité auprès du public.

Cependant, à force d'enchaîner les adaptations sur thèmes mythologiques, gage de succès commercial pour les investisseurs, l’animation chinoise peine à se trouver une identité esthétique. L’impasse créative n’est pas loin. En témoignent le succès commercial et la réception négative de Jiang Ziya, blockbuster adapté d’une légende chinoise produit par Coloroom Pictures. Pour Li Zhiyong, réalisateur et professeur d’animation à l’Université de communication de Chine, la Chine n’a pas réussi à « conserver l'héritage des arts traditionnels chinois pour les faire évoluer de manière naturelle ». Ces arts auraient pris un coup de vieux : « Ce que les jeunes peignent aujourd’hui est tantôt du style japonais, tantôt du style américain, ce qui, en tous cas, n’est en rien chinois. Mais peu importe, il faut continuer notre chemin. »

Les anime chinois s'exportent vers l'Occident... par le biais du streaming

Modao Zushi (2018)

Lors de sa conférence annuelle en novembre 2021, Bilibili, une des plus grandes sociétés productrices d’anime chinois, dévoilait les 51 œuvres qu’elle allait diffuser en 2022. Un détail n'aura échappé à personne : le slogan de 2018 « Made for China » a fait place à « Made for Global ». En quatre ans, le « Youtube chinois » a produit 430 films d’animation dont plus de 24 ont été diffusés sur des plateformes internationales. En 2021, Netflix, Funimation, Sony Music Solutions ou encore Aniplex, ont acquis pour la première fois des droits de diffusion de plusieurs anime chinois dont Heaven Official's Blessing et Link Click.

En mai dernier, Wakanim, filiale française de Funimation, mettait en ligne son premier dessin animé chinois Link Click. Si l’affaire passe comme un non-événement dans le paysage culturel français, cela n’a pas manqué de provoquer un certain enthousiasme chez les fans d’anime. En témoigne ce commentaire élogieux laissé par un certain « Realaze Maximum » sur Allociné : « Je viens de voir 6 épisodes et c'est déjà clairement LA série de 2021. Jusqu'à présent, elle est brillante, inspirée, intelligente, profondément humaine. »

L’anime japonais a débarqué en France dans les années 1980 par le petit écran. L’anime chinois semble s’immiscer aussi mais à travers le streaming. Contrairement à Bilibili, Tencent a choisi une diffusion sur Youtube pour tenter de séduire des milliers de spectateurs potentiels à travers le monde. Un de ses anime phares, Modao Zushi, adapté du web-roman éponyme et sorti en 2018, aurait même provoqué chez les afficionados un engouement sans précédent pour la web-littérature chinoise, aussi bien en France que dans le reste du monde occidental.

Les enfants occidentaux finiront-ils un jour par regarder aussi des anime chinois devant leurs corn flakes ? Et d’ailleurs, qu’est-ce qui distingue les anime chinois des japonais ? L’avis de « Satch », un autre spectateur de Link Click, résume bien les forces et faiblesses de cette animation chinoise en quête d’un public international : « C'est surprenant de passer d'un anime avec une VO japonaise à un anime avec une VO chinoise, mais à part ça, ça ne change rien au niveau de l'histoire, des personnages ou de la musique... ». Imiter ou innover, telle est la question.

Photo du haut : Affiche de Big Fish & Begonia lors de sa sortie en France

Lectures complémentaires :

"Soulmate Adventure", plongée animée dans le monde des arts martiaux avec un duo féminin

"Scumbag System", l'hilarante épopée d'un trolleur

Commentaires